Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

L'idée de cet ouvrage est née durant la première vague pandémique du printemps 2020, à partir de la question posée dans le cadre de la Saison culturelle du Tiers-lieu «Dans le ventre de la baleine».

Artistes, chercheurs et acteurs culturels de France et de Suisse ont répondu présent pour réfléchir à cette interrogation existentielle, que ce soit par une analyse, un témoignage ou encore avec des images. L'objectifs était de mettre en perspective la place et la fonction de l'art dans la société et pour chacun de nous, plus particulièrement durant cette période marquée, entre autres, par l'incertitude et l'insécurité.

Deux vernissages de ce livre sont prévus, si les conditions sanitaires le permettent :

- Le samedi 27 février 2021 au château d’Avaray (Loir-et-Cher) à l’occasion de la journée de réflexion « Vivre sans création artistique: est-ce utile? » avec Karen Fichelson, Jean-Marc Lachaud et Alain Bron. En savoir plus

- Le jeudi 18 mars 2021 en fin de journée au Musée Jenisch à Vevey, avec Natahlie Chaix (directrice du musée), Mireille Callu, Anne Voeffray et Jérôme Dumont. Des lectures publiques animeront cette rencontre culturelle.

À quoi sert (encore) l'art en temps de crise sanitaire? Sous la direction de Christophe Pittet, Editions Teraèdre, 2020, 164 pages.

-

Carte interactive

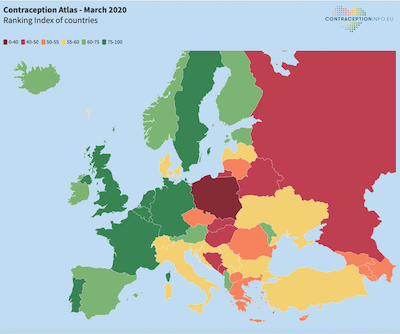

Le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs a publié son atlas européen 2020 de la contraception. La Suisse se classe dans le jaune, avec l'Italie, la Croatie et le Danemark.

Atlas de la contraception 2020

Atlas de la contraception 2020Depuis quatre ans, le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs (EPF) établit un atlas de la contraception basé sur un système de couleurs. Les critères analysés portent sur l’accès aux moyens contraceptifs, le conseil en planning familial et l’information en ligne.

Devenue un outil de référence dans la lutte pour l’accès à la contraception en Europe, cette carte catégorise les pays en fonction de leur politique en matière de protection contre une grossesse involontaire. Parallèlement, l’EPF émet des recommandations sur les points d’améliorations possibles pour chacun des pays étudiés.

En Suisse

L’édition publiée en cette fin d’année 2020 colore la Suisse en jaune, tout comme l'Italie, le Danemark, la Croatie, la Serbie ou encore l'Ukraine et la Turquie. L’accès aux explications liées aux différents moyens contraceptifs a été notée de manière positive. Le site internet de Santé sexuelle suisse comporte en effet des informations complètes traduites en plusieurs langues. L'EPF a en revanche jugé que la mention des coûts liés à la contraception est lacunaire.

Si les services de conseil, gratuits dans les centres de santé sexuelle, sont salués, le fait que les contraceptifs sont onéreux et non pris en charge par la couverture d’assurance maladie représente un obstacle conséquent à leur accès. La pondération de l’ensemble de ces éléments aboutit à une moyenne de 58,3 sur 100 pour la Suisse.

Le rapport précise aussi que notre pays enregistre le taux de natalité le plus bas des statistiques européennes chez les adolescentes (deux filles de 15 à 19 ans sur 1000), et la deuxième prévalence contraceptive la plus élevée, à égalité avec la Finlande et la France.

En Europe

Seul pays à être coloré de rouge foncé, la Pologne a accentué sa position de queue de peloton. Depuis 2019, elle exige en effet que la contraception d’urgence soit délivrée uniquement sur prescription médicale. La Russie, la Bosnie-Herzégovine, le Belarus et le Monténégro figurent dans le rouge. A l’inverse, plusieurs pays, comme la Belgique, la Bulgarie ou la Finlande, ont contribué depuis quatre ans à diminuer les barrières financières pour faciliter l’accès à la contraception des jeunes ou des groupes vulnérables. La France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède ou encore l'Albanie figurent dans le vert.

Le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs est une organisation à but non lucratif. Elle repose sur un réseau de parlementaires européen·ne·s, qui se sont engagé·e·s à protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des citoyen·ne·s, et particulièrement des personnes démunies. Selon ce Forum, « l'accès à une contraception moderne, efficace et abordable reste un défi européen. »

Atlas européen de la contraception 2020: carte interactive

Site internet du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs

-

Facteur crucial pour la cohésion nationale, le plurilinguisme en Suisse est examiné de près dans «Les langues du pouvoir. Le plurilinguisme dans l’administration fédérale».

Les quatre communautés linguistiques officielles sont représentées de manière égale dans l’administration fédérale et leurs représentants ont le droit de s’exprimer dans la langue de leur choix. Voilà ce que prévoient la Constitution et la loi sur les langues. Mais ces exigences sont-elles appliquées en pratique?

En dépit des objectifs très clairs de la Constitution, le fonctionnement plurilingue des autorités fédérales ne va pas de soi. Les minorités linguistiques sont sous-représentées dans de nombreuses unités administratives, notamment aux postes les plus élevés de la hiérarchie. Et pour les italophones, le libre choix de la langue de travail est souvent une illusion. Si le principe d’une administration fédérale réellement plurilingue fait quasiment l’unanimité, les obstacles à sa réalisation sont donc nombreux et difficiles à surmonter. À partir d’une analyse fine de la situation, en particulier dans ses développements récents, cet ouvrage propose une réflexion documentée sur le fonctionnement de l’administration publique dans un pays multilingue comme la Suisse.

-

L’Association Vivre ensemble a publié un nouveau numéro de son bulletin pour la défense du droit d’asile. Il contient un dossier qui vise à susciter une réflexion autour de l’accueil et de l’hospitalité.

« La rencontre, l’échange, la liberté de circuler, de voyager, notamment pour retrouver nos proches, ont pris ces derniers mois une valeur inestimable. Pourquoi ne pas profiter de ces instants pour questionner les restrictions à la liberté de mouvement réservées par nos lois aux personnes issues de l’asile dont certaines sont actuellement en discussion au Parlement? » Telle est la réflexion contenue dans l'édito de la revue Vivre ensemble parue en ce mois de décembre.

Ce texte introduit le riche dossier sur l’accueil et l’hospitalité contenu dans le bulletin pour la défense du droit d'asile. Il débute avec la réflexion de Philippe Borgeaud, Professeur d'histoire des religions de l'université de Genève, qui interroge la politique d'accueil suisse à la lumière des textes mythologiques. Il questionne en particulier les restrictions de liberté de mouvement qui s'appliquent dans les centres fédéraux, alors qu'un centre de « départ » se construit aux abords de l'Aéroport de Genève.

La chronique monde s’intéresse à « l’hospitalité naissante » du Portugal. La nouvelle procédure d’asile est également au menu et un autre dossier sur la privatisation de l’asile complète cette parution.

Cette publication peut être en partie consultée en ligne ou commandée via le site asile.ch.

-

Guide juridique

Le CSP Vaud annonce le guide juridique sur les autorisations de séjour en Suisse pour s’y retrouver dans les permis, les statuts et les aspects juridiques liés. Ainsi que trois aide-mémoire.

«Autorisation de séjour en Suisse. Guide juridique», Magalie Gafner, juriste au CSP Vaud, 96 pages, 2020, Editions du CSP Vaud, en version pdf, 9 francs.

Le fait d’être étranger, étrangère, en Suisse a une influence sur de nombreux aspects de la vie, avec des aspects réglés par des dispositions éparses.

- L’accès au marché du travail

- Le regroupement familial

- Les possibilités de voyage

- Le travail

- Les impôts

- Les assurances sociales

- Etc.

Le guide expose les droits et/ou leurs limites, pour que les personnes migrantes, ainsi que les personnes qui travaillent, collaborent ou vivent avec elles, puissent se situer, prendre des décisions en connaissance de cause et défendre leurs droits.

Le CSP annonce également trois aide-mémoires, gratuits, en format pdf.

Chaque semaine, dans le cadre des consultations, le Service juridique et le Service consultation couple et famille reçoivent des personnes ou des couples qui souhaitent parler ou recevoir des renseignements matière de séparation, de divorce ou de prise en charge des enfants.

- «Divorcer», 14 pages pdf

- «Se séparer», 17 pages pdf

- «Autorité parentale, prise en charge et entretien de l’enfant», 12 pages pdf.

Dans cette nouvelle brochure, les juristes du CSP Vaud présentent les droits des enfants et de leurs parents non mariés. La première partie traite des questions liées à la filiation (reconnaissance et autorité parentale conjointe) et à la vie commune des parents non mariés. La seconde partie aborde la situation des parents ne faisant pas vie commune ou ayant décidé de se séparer (autorité parentale, prise en charge de l’enfant et entretien).

-

Set pédagogique

Curaviva Suisse et zischtig.ch publient en collaboration avec Santé sexuelle suisse des cartes pédagogiques en français pour l’éducation sexuelle des jeunes en lien avec leur utilisation d’Internet et des médias sociaux.

Les 35 cartes comportent des dessins humoristiques et des textes pour donner des idées aux éducateurs et éducatrices qui souhaitent lancer une discussion avec les jeunes. Le set peut être utilisé seul ou avec deux livrets complémentaires.

Les thèmes abordés sont la pornographie, les rencontres en ligne, le sexting, être et paraître, ainsi que les données sensibles, la sécurité personnelle et les aspects juridiques. Quelques exemples des thèmes traités :

- Les pornos montrent souvent une image faussée du rôle de l’homme et de celui de la femme

- Regarder du porno peut être chouette

- Ce que tu sauvegardes sur un appareil peut être vu par d’autres personnes

- La diffusion non souhaitée est interdite

- Ne pas montrer ni envoyer de pornos aux moins de 16 ans

- Des photos nues peuvent mener au chantage

- Le sexting devrait être réciproque

- Les photos de sexting doivent être anonymes

- Les images intimes reçues doivent être traitées de façon confidentielle

Les cartes ont été testées dans des institutions de formation sociale et curative. Devant l’intérêt rencontré par ces 35 cartes en Suisse alémanique, elles ont été traduites et adaptées en français avec les expert·e·s de Santé sexuelle suisse.

Coût : 36 francs, taxes et port inclus (32 frs pour les membres de Curaviva)

Commande en ligne

-

Dans le but de connaître l’impact du programme de prévention des violences «Sortir Ensemble et Se Respecter (SE&SR) et son adaptation alémanique « Herzsprung : Freundschaft, Liebe und Sexualität ohne Gewalt » (Herzsprung), une évaluation d’impact nationale a été réalisée entre 2018 et 2020.

1'273 jeunes issus de 10 cantons différents y ont participé. Les résultats mettent en évidence une bonne adéquation des contenus par rapport aux besoins et aux attentes des jeunes, ainsi qu’un haut niveau de satisfaction des jeunes et des animatrices et animateurs.

La comparaison des résultats avant et après le programme mettent en évidence plusieurs résultats:

- Un rejet plus marqué des normes de masculinité légitimant la violence

- Un recours plus fréquent aux stratégies de gestion des conflits mobilisant des compétences sociales

- Une capacité accrue à exprimer ses besoins et à fixer des limites à l’autre au sein du couple

- Une proportion plus élevée des participant·e·s qui savent à demander de l’aide si elles ou ils se trouvent dans une relation abusive.

Parmi les facteurs de succès du programme figurent les activités interactives et la capacité à susciter des prises de conscience et une autoréflexion de la part des jeunes sur leurs attitudes et comportements.

L’évaluation a été menée par Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne. RADIX a mandaté cette évaluation dans le cadre de la diffusion nationale du programme, avec le soutien financier de la Fondation Oak et de la Fondation Promotion Santé Suisse.

Evaluation du programme «Sortir Ensemble et Se Respecter» et Herzsprung- Freundschaft, Liebe und Sexualität ohne Gewalt», Unisanté, novembre 2020, 144 pages en format pdf

Lire aussi- Raphaela Minore, Marie-Claude Hofner, «Prévenir la violence domestique auprès des jeunes», REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 18 mai 2014.

- Raphaela Minore, Mélanie Combremont, Marie-Claude Hofner, «Violence de couple : sensibiliser les jeunes», REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 4 septembre 2017.

-

Rapport de synthèse

Le besoin d’intervention dans le domaine des écrans a passé sous la loupe du Groupe d’experts Cyberaddiction (2018-2020). Le Groupement romand d'études des addictions (GREA) et le Fachverband Sucht en publie aujourd'hui le rapport.

Le besoin d’intervention dans le domaine des écrans a passé sous la loupe du Groupe d’experts Cyberaddiction (2018-2020). Le Groupement romand d'études des addictions (GREA) et le Fachverband Sucht en publie aujourd'hui le rapport.Renforcer la formation et les compétences médiatiques des professionnel·le·s, prendre en compte des questions de genre dans la recherche et la prévention, consolider les critères de diagnostic et la définition des troubles liés à internet… Voilà trois recommandations qui figurent dans le rapport émis par le Groupe d’experts Cyberaddiction (2018-2020) mandaté par l'Office fédéral de la santé publique et publié le 30 novembre 2020 par le GREA et le Fachverband Sucht.

Le document mentionne également que le développement de bases scientifiques sur les effets biologiques, psychiques et sociaux à long terme de l’utilisation intensive de jeux et de médias en ligne est nécessaire. Les conséquences d’un usage intensif des médias par les jeunes enfants manquent encore de données, qu'il s'agirait de recueillir.

« Au vu des résultats de leurs travaux, les experts recommandent à l’OFSP de poursuivre le travail en ouvrant une nouvelle phase de projet. L'utilisation des médias numériques est perçue comme l'un des plus grands défis éducatifs et sociaux, pour lequel il convient de renforcer les compétences personnelles et sociales (estime de soi, stratégies d'adaptation, etc.), comme c'est déjà le cas pour l'alcool et sa consommation », écrivent-ils.

Fruit des travaux de ce groupe, un guide APAN, conçu comme soutien à la prévention et au conseil auprès des parents et proches d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes, avait déjà été publié au mois de juin.

«Utilisation problématique d’internet en Suisse. Conclusions et recommandations du groupe d’experts «Cyberaddiction», rapport de synthèse 2018-2020», Manuel Herrmann et Cédric Stortz (Fachverband Sucht), Célestine Perissinotto (GREA), Zurich/Lausanne, novembre 2020, 27 pages.

Une liste de la littérature disponible (au 27.11.2020) est disponible sur cette page

-

Compte rendu par Dr Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Cet ouvrage est rédigé par la directrice de l’Association Alzheimer Suisse. Il guide les patient·e·s et plus particulièrement leurs proches au long de l'évolution d'une démence. En Suisse aujourd'hui, quelque 150'000 personnes souffrent de cette pathologie. Au-delà de l'aspect «quantitatif», des défis multiples sont lancés aux professionnel·le·s et au système de santé, au domaine social, au domaine juridique et des droits des personnes. Sans compter les problèmes quotidiens rencontrés par les malades d'abord, mais aussi, de manière très importante, par les familles.

Le chapitre «Et si je prenais soin de moi ?» est justement consacré aux proches aidant·e·s, public-cible principal du livre. Leur travail quotidien au chevet des patient·e·s a souvent des conséquences sur leur santé physique et psychique, avec des risques de burnout, des sentiments profonds et persistants de tristesse. Il importe de les identifier pour les prévenir, les prendre en compte, les partager.

Parmi les huit grands chapitres, citons notamment les différentes formes de démence, les premiers signes et le diagnostic (utile description des moments successifs de la prise en charge médicale), le traitement sans perspective de guérison, la confrontation à la douleur et à la fin de vie qu'il faut envisager.

Stefanie Becker insiste sur l'importance de (se faire) dépister suffisamment tôt et consacre une section aux «bénéfices de la certitude». En effet, ce n'est pas qu'à propos de démence qu'on sait maintenant l'effet positif d’un diagnostic clairement articulé. C’est alors un soulagement, même si c’est une mauvaise nouvelle et même quand les chances de guérison sont limitées, comme dans certains cancers, ou habituellement non existantes, comme dans les démences. Le fait que le mot soit prononcé et puisse être précisé apporte souvent une sorte de réconfort.

Sont discutés les premiers pas vers l'adaptation, les médicaments et les prises en charge envisageables. S'agissant de la vie quotidienne, l'auteure parle de l'utilité de faciliter l'orientation dans le logement, de promouvoir des activités (encore) porteuses de sens, de soins corporels, des rapports entre démence et sexualité. Dans les premiers stades de l’affection, il s’agit de trouver des repères pour savoir comment choisir le bon moment de renoncer à conduire. Plus loin ce conseil : en cas de diagnostic de démence, ne résiliez pas votre contrat de travail ! Autre recommandation : établissez des directives anticipées !

Le dernier chapitre a un contenu juridique : démence et capacité de discernement, mission de l'autorité de protection de l'adulte, aspects financiers.

La présentation des textes est claire, aérée, colorée. Des vignettes cliniques parsèment les pages. Elles présentent des circonstances particulières de patient·e·s, des situations de vie rencontrées concrètement. D'autres encadrés didactiques résument les faits, scientifiques y compris, et les recommandations. L'ouvrage se parcourt aisément, on s'y retrouve facilement.

Ce livre est sous-titré «Guide pratique à l'usage des proches», mais il est certain que les professionnel·le·s des domaines social, soignant et médical, ainsi que le public intéressé en général, y trouveront de multiples apports d'intérêt.

Guide «Alzheimer et autres formes de démence. Guide pratique à l’usage des proches», Stefanie Becker, Alzheimer Suisse, Chêne-Bourg : RMS Editions/Médecine & Hygiène, 2020, 292 pages.

-

Commentaire

L’obligation de soin prévue dans l’assurance invalidité est une notion dont l’application fait parfois bondir Shirin Hatam, juriste à Pro Mente Sana. Les principes de base du droit à la sécurité sociale sont trop souvent détournés de leur objectif. Vos réactions à ce commentaire sont bienvenues.

Les droits sociaux : une main de fer dans un gant de crin

Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales est garanti par l’ordre juridique suisse [1]. Celui ou celle qui prétend à une rente est un·e ayant-droit avant d’être usager·ère, bénéficiaire ou profiteur·se. Ce principe de base prévu par nos lois de sécurité sociale semble ignoré par certaines bonnes gens qui les appliquent.

Comment protester lorsqu’une loi sociale, AI ou assurance chômage par exemple, exige de l’ayant-droit qu’il·elle adopte un comportement pour obtenir le bénéfice de son droit ? Cela devrait nous choquer d’autant plus que le comportement attendu se résume souvent à une atteinte aux droits civils : liberté personnelle, libre choix du traitement, droit à l’autodétermination [2].

Le mécanisme par lequel l’ayant-droit paie un droit social en renonçant à un droit civil est aisément reconnaissable en matière de chômage, notamment lorsque sont attendus des comportements de soumission inaptes à atteindre le but qui leur sert de prétexte, lorsque des assuré·e·s sont puni·e·s pour des retards sur lesquels ils·elles n’avaient aucune prise [3]. La même question se pose lorsque des personnes sont contraintes de gagner leur vie par un travail qu’elles n’ont pas choisi librement en dépit de la garantie offerte par le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels [4].

Dans l’assurance invalidité également, le droit social à une rente se paie souvent par une atteinte à la liberté personnelle lorsque l’assuré·e est contraint·e de suivre un traitement pour accéder à la prestation.

Plus de bâton que de carotte

L’assurance invalidité peut imposer à un·e ayant-droit de suivre un traitement médical qui contribue soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle [5]. L’assuré·e récalcitrant·e peut être sanctionné·e par un refus ou une réduction de ses prestations [6]. Or, le but poursuivi par le traitement ordonné, c’est-à-dire la récupération même à court terme d’une capacité de gain, peut se trouver en contradiction non seulement avec le libre choix du traitement mais aussi avec l’objectif ordinaire du soin, à savoir le rétablissement de la santé, dans le respect de l’individualité d’une personne souffrante.

Certes, la loi sur l’assurance invalidité se limite à imposer des traitements « raisonnablement exigibles », excluant ceux qui ne sont « pas adaptés à l’état de santé » [7]. Cette limite ne doit cependant pas nous tromper. Les médecins traitants dénoncent fréquemment des thérapeutiques brutales programmant la rechute ou des médications tout juste propres à donner l’apparence de la guérison pendant un temps limité. Quoi qu’il en soit, le traitement proposé aux assurés sous menace de suppression des prestations est le contraire de la sollicitude. Il brutalise la subjectivité. Il n’est pas le fruit d’une adhésion thérapeutique. Il n’est pas fondé sur la déontologie mais sur une efficacité «pragmatique» et peut se permettre de ne respecter ni l’histoire médicale ni la personnalité du·de la patient·e. Au surplus, il n’est souvent pas conforme aux prescriptions du médecin traitant. Ce dernier, au contraire de l’assureur et conformément à la loi qui régit sa profession, « comprend le patient en tant qu’individu dans son environnement social » [8], promeut et maintient la santé de son·sa patient·e, soigne ses maladies et apaise ses souffrances [9].

En prescrivant un soin dirigé vers un but utilitaire et collectif, à savoir la réparation à court terme d’un être humain en tant qu’«outil de travail», l’assurance sociale dévoie le but curatif de la médecine et entre en contradiction avec sa mission séculaire de secours à la souffrance d’un individu unique et complexe.

Une aide ou une créance de la collectivité ?

L’obligation de soin dans l’AI n’est pas un épiphénomène. Il ne s’agit nullement d’un acte de bienveillance maladroite ou de malveillance inconsciente, mais d’une politique de contrôle des comportements, inédite en démocratie. L’obligation de soin doit se comprendre dans son contexte politique. Elle vise à contraindre les ayants-droit à adopter un comportement individuel conforme à des attentes collectives. Se pratiquent alors le péremptoire conseil en développement personnel, l’onctuosité des ressources humaines ou la froide empathie des conseillers-ères en placement. Pour elles et eux, il s’agit de se soigner, avoir un projet professionnel, se former, maximiser son employabilité en se rendant mobilisable et disponible sur tous les marchés et, pour cela, adopter une «saine discipline de vie».

Dans la foulée, nous voyons le droit individuel à un secours dans la détresse se transformer en une créance de la collectivité envers un·e ayant-droit qui paie sa dette en adoptant le comportement prescrit. L’État providence change de fonction. Il devient un moyen de légitimer un régime de contrôle des subjectivités et de réduction de l’incertitude des comportements et, tout cela, sous menace de sanctions conduisant à la pauvreté. Ce processus entraine un bouleversement de nos horizons mentaux et affectifs auquel nous ne sommes peut-être pas assez attentif·ve·s.

Shirin Hatam, juriste, Pro Mente Sana

[1] Article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; art. 41 Cst.

[2] Article 10 Cst.

[3] ATF 145 V 90

[4] Article 6 du Pacte RS 0.103.1

[5] Article 7 al. 1 LAI

[6] Article 7b LAI

[7] Article 7 LAI

[8] Article 8 LPMed

[9] Voir le code de déontologie de la FMH

-

Films et livre

«Terre commune» est une aventure menée à Genève avec un livre et des films pour raconter l’animation socioculturelle à travers les témoignages de vingt-quatre personnalités.

La réalisation de ce projet a été motivée par le fait que les actions sociales, éducatives et culturelles développées ont permis d’éviter les fortes ruptures entre générations en favorisant un climat de cohésion sociale.

L’ouvrage et les films retracent les moments forts de l’évolution de l'animation socioculturelle à Genève et son influence sur la cohésion sociale. Ils dévoilent le rôle des personnalités, des événements qui, des années 1960 à 2010, soit un demi-siècle d'histoire chevauchant deux siècles, ont contribué à la création de dispositifs d'actions culturelles et sociales pour répondre aux besoins des différentes catégories d'âges et types de populations.

Les personnes qui témoignent ont œuvré dans diverses institutions, certains ont eu de grandes responsabilités. Elles ont parfois un peu d’amertume en regardant aujourd’hui la montée de l’individualisme et des peurs, mais sont aussi confiantes dans les travailleurs et travailleuses sociales d’aujourd’hui. L’ouvrage focalise son regard sur les périodes de transitions. Ainsi, comment passe-t-on de la «société des loisirs» (consommation) des années 50, au «bien vivre ensemble» (cohésion sociale) dans le temps présent ?

Le livre- «Terre commune. 60 ans d’action socioculturelle à Genève», Claude Dupanloup, Nicolas Reichel, Michel Vuille, Lausanne : Socialinfo, 2020, 216 pages.

- Une société qui change, c’est une société qui s’accroît et se diversifie, qui devient multiculturelle, qui aspire à de nouveaux services, qui veut assouvir de nouveaux besoins. Il ne s’agit pas d’entasser et de multiplier les services ; il convient de proposer ou de laisser émerger autre chose ; l’inattendu peut être dérangeant. Apprivoiser ces nouveaux instruments, ces associations, ces institutions, ces services privés ou publics, ce n’est pas une sinécure. Certains ont compris que le monde de l’animation pouvait mettre de l’huile dans tous ces nouveaux rouages.

Les films- Deux films. Réalisés par Cyril Bron : «Terre Commune», 70 minutes, et «Mémoire flottante», 70 minutes. Sortie au printemps 2021.

- Un web-documentaire. De Michel Vuille sur un concept de Cyril Bron, il rassemble des témoignages audio-visuels et des références. Sortie au printemps 2021.

L’aventureLe projet Terre Commune s’est déroulé de septembre 2018 à mai 2020. Il est produit par l’Association Délit de Films. Il a pour partenaires la Haute Ecole de travail social Genève, la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle et le Bureau de l’intégration des étrangers Genève.

Site internet de Terre communeVoir notamment la jolie bande annonce

-

Ce livre présente douze témoignages d’une force rare. Il est complété par des conseils et des adresses de ressources pour s’en sortir.

Troubles mentaux de l’un des parents, toxicomanie et alcoolisme, brutalité subie durant l’enfance qui transforme la victime en bourreau à son tour, pauvreté, oppression masculine, adoption et bien d’autres failles structurelles de notre société conduisent trop souvent à la maltraitance, sous diverses formes. Parfois même, la faute à pas de chance: se retrouver enfant et adolescent, petit et vulnérable, au contact de personnes mal intentionnées.

Ces douze témoignages courageux se veulent des mises en garde auprès des cercles familiaux, des institutions, des écoles, des médecins, des services sociaux et infirmiers, des voisins, des amis: soyez vigilants ! La violence familiale ne devrait plus exister, non, ce n’est pas « normal »! Et pour aller plus loin, ce livre donne accès à un répertoire complet d’adresses d’associations, de sites internet, de centres d’accueil dans toute la Suisse romande pour aider les victimes de maltraitance et leurs proches.

«Maltraitances envers soi et les autres: c’est normal?», Témoignages, conseils de professionnels, adresses et liens pour s'en sortir, Jean-Marc Richard, Anne Catherine Bruand, Philip D. Jaffé (préface), Lausanne : Editions Favre, novembre 2020, 200 pages.

-

Ce nouveau numéro de Nouvelles Questions Féministes explore les questions liées au coût (financier, moral, biologique et affectif) de la procréation médicalement assistée (PMA).

La procréation médicalement assistée (PMA) s’inscrit dans un marché globalisé qui est traversé et organisé par différents types d’économies – financière, morale, biologique et affective. Bien que profondément imbriquées, ces différentes économies reposent sur des forces de travail, des modalités d’échange et des biens ou valeurs qui sont distincts. En proposant d’étudier les dynamiques économiques à l’œuvre dans la PMA, ce numéro de Nouvelles Questions Féministes met en lumière les processus matériels et symboliques qui contribuent à produire et reproduire d’anciennes et nouvelles formes d’inégalités.

Les articles du Grand angle du numéro révèlent les reconfigurations du système de genre en revisitant le travail procréatif soumis aux logiques économiques d’un marché globalisé. Les auteures analysent ainsi les processus de stratification de la procréation selon les lignes sexistes, racistes et classistes, ainsi que les enchevêtrements complexes de cette «chaîne mondiale du travail reproductif».

Nouvelles questions féministes, vol. 39, N°2, Marta Roca i Escoda, Nolwenn Bühler, Irène-Lucile Hertzog, Véronique Boillet, Lausanne : Editions Antipodes, 2020, 224 pages

-

Par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Incertitude et mensongesNous vivons une période compliquée. L’incertitude a fait irruption dans notre quotidien et ni les scientifiques, ni les politiques ni les influenceurs divers ne peuvent garantir le retour à la vie « habituelle ». Des propos récents de trois personnalités ont retenu mon attention.

Pour le directeur de Médecine et Hygiène, Bertrand Kiefer, « la pandémie devient une maladie chronique de civilisation » (1). Avec le Covid mais aussi le dérèglement climatique, le terme de maladie de civilisation apparait vraiment pertinent. Kiefer poursuit : « Partout, on mélange le doute rationnel de la démarche scientifique avec le déni anxiolytique distribué par les réseaux. » Et malgré les élections américaines, on n’en a pas fini avec les désinformations, fake news et complotismes divers.

Brutalisation et vision néolibérale

Jour après jour, la violence est au premier plan, multiforme et multifactorielle. 2020 nous a rappelé la persistance du racisme et du sexisme, dans des sociétés qui se disent éclairées. Ces situations semblent des fatalités tant elles sont systémiques. Homme à la peau blanche, on a toujours un avantage. « Depuis longtemps, des phénomènes de brutalisation sont à l’œuvre dans la société. Humains et non-humains sont toujours plus fracassés par une compétition généralisée. Si bien que l’incertitude actuelle porte au-delà de la pandémie : nous ne savons pas jusqu’à quelle profondeur le monde est en train de changer. Et c’est peut-être ça le plus angoissant. » (1).

Jusqu’à récemment, à part très à gauche, rares étaient ceux assez téméraires pour douter de la prééminence du modèle libéral, prometteur de progrès à l’infini… Kiefer : « Classique vision néolibérale, managériale. Selon cette vision, la grande finalité de la société se résume à la maîtrise technique et politique du cours des choses. Mais tout indique que cette maîtrise est un leurre, une dystopie. Notre époque (…) ne sait pas où trouver la force morale et les valeurs pour faire face à ce futur qu’elle est désormais capable d’annoncer. » Rappelons ici qu’une conséquence ubiquitaire du modèle néolibéral, ce sont les inégalités sociales, économiques et de santé qui ne font que s’aggraver, à l’intérieur des pays et entre les pays.

Angoisse, déni et science

On est informé sur des développements absolument majeurs pour l’avenir de la planète, mais on n’agit pas, pas du tout assez. Parce qu’on n’arrive pas à croire ce que l’on sait, demande le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet (2) ?

Pour le banquier Patrick Odier, « notre dépendance à l’égard de la nature et de ce que nous devons considérer comme du capital naturel et les vulnérabilités qui y sont associées ont été révélées de manière flagrante cette année avec la pandémie de Covid-19. Le saut des agents pathogènes de la faune vers l’homme est probablement une conséquence du déplacement des espèces ou de la perte de leur habitat. Aujourd’hui, nous nous rappelons à nos dépens que la santé humaine, le bétail, la faune sauvage, notre alimentation et l’environnement sont tous interconnectés. » (3) On croirait lire un leader écologiste ou un responsable de santé publique.

Et de rappeler que le 22 août 2020 la planète atteignait le «jour du dépassement», celui où les ressources naturelles de la planète allouées pour toute l’année ont été épuisées. Cela vaut pour le monde. Pour des pays gros consommateurs/gaspilleurs comme la Suisse, ce jour était dans le courant du printemps !

Modèles d’affaires et capital naturel

Odier toujours : « Etendard des indicateurs économiques, le produit intérieur brut (PIB), développé en 1937, fait toujours foi pour mesurer la croissance économique d’un pays. Or il est inutile face aux enjeux de la durabilité, car le capital naturel n’y est pas intégré (…) Alors qu’une grande partie de notre économie dépend directement du capital naturel, bon nombre des industries qui en dépendent se comportent comme s’il s’agissait d’une ressource gratuite et illimitée. »

Le changement climatique a des répercussions directes et indirectes sur les activités et les infrastructures humaines. Odier : « Des modèles d’affaires appropriés pour préserver et régénérer le capital naturel sont essentiels. Donner un juste prix à la valeur de la nature permet d’utiliser les instruments économiques pour la protéger.» Ainsi, il faut que tous, secteurs publics comme privés, se mobilisent pour la transition d’un modèle basé sur le gaspillage des ressources et les déchets « vers une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre ». Difficile de dire mieux.

- Bertrand Kiefer. Jusqu’où plonge l’incertitude ? Revue médicale suisse (Genève), 4 novembre 2020, p. 2148

- Le Prix Nobel Jacques Dubochet en parle dans une intéressante contribution intitulée « Le courage de croire ce que l’on sait ». Le Temps, 30 octobre 2020, p. 2

- Patrick Odier. Reconnaitre la valeur du capital naturel. Le Temps, 2 novembre 2020, p. 14.

-

En France, un plan national d’action et une loi prévoient d’améliorer la prise en charge de l’endométriose. Une enquête du Centre d’études de l’emploi et du travail montre les impacts professionnels de cette maladie insuffisamment reconnue. Pour l’instant, rien de cela en Suisse.

Suite à la mobilisation conjointe d’associations de malades et de professionnels, l’endométriose s’est imposée comme un enjeu de santé publique en France [1]. En 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé un plan d’action national afin d’améliorer la prise en charge de l’endométriose qui touche au moins une femme sur dix en âge de procréer, soit plus de 2,5 millions de femmes en France, et une proposition de loi visant à faire reconnaitre la lutte contre l’endométriose « Grande cause nationale 2021 » a été déposée en juillet 2020.

L’angle mort au travailLes discours médiatiques, associatifs et institutionnels ont insisté sur les effets de l’endométriose sur la fertilité. Les conséquences de cette maladie chronique féminine sur la vie professionnelle constituent en revanche un angle mort dans la construction de ce nouveau problème de santé publique. Ce numéro de Connaissance de l’emploi, fondé sur une enquête par questionnaire, avec près de 2000 répondantes, montre que l’endométriose affecte le quotidien au travail et la carrière professionnelle des femmes qui en sont atteintes. Cette étude contribue ainsi à l’analyse des inégalités au travail au prisme du genre et de la santé.

Trois chiffres- Les femmes ont en moyenne été diagnostiquées neuf ans (!) après l’apparition des premiers symptômes, à 29 ans.

- Un tiers des personnes interrogées quitte précipitamment au moins une fois par mois leur travail pour rentrer à leur domicile ou consulter un médecin à cause de symptômes liés à leur endométriose.

- 36 % des femmes déclarent se rendre au travail malgré des symptômes qu’elles estiment incapacitants au moins deux fois par mois.

Le travail au quotidien des personnes atteintes d’endométriose se trouve affecté par la maladie, et pas seulement pendant la période des règles. L’endométriose entraîne des pertes de concentration, des impossibilités à tenir une posture de travail à cause de douleurs, ou encore des troubles digestifs et urinaires handicapants et perçus comme honteux.

Les ressources individuellesSouvent confrontées depuis des années à la banalisation de leur souffrance, tant par l’entourage que par les médecins et en l’absence d’une reconnaissance de l’endométriose comme un enjeu de santé au travail, les femmes atteintes d’endométriose ne se sentent pas légitimes à demander des arrêts de travail, culpabilisent et appréhendent la réaction de leur environnement professionnel et de leur médecin. Certaines d’entre elles se rendent alors au travail malgré des symptômes handicapants ou posent des jours de congés et de réduction du temps de travail quand elles peuvent anticiper les crises.

En l’absence d’une reconnaissance des conséquences de l’endométriose sur la vie professionnelle, les malades s’appuient sur leurs ressources individuelles plutôt que sur des dispositifs institutionnels (médecine du travail, affection de longue durée) pour se maintenir en emploi.

«L’endométriose au travail», Connaissance de l’emploi, Centre d’études de l’emploi et du travail, novembre 2020, 4 pages en format pdf.

[1] Espérons que la Suisse suivra cet exemple car, pour l’instant, l’endométriose n’y est pas encore suffisamment reconnue. Lire : Corine Redondo-Lambert et Angélick Schweizer, «L’endométriose, une maladie encore mal connue», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 24 octobre 2019.

-

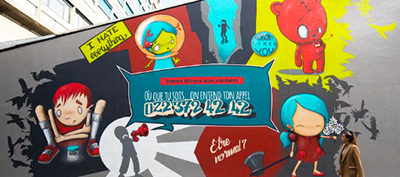

L’Unité de crise Malatavie des Hôpitaux universitaires de Genève lance une nouvelle campagne de prévention du suicide des jeunes : « Où que tu sois, on entend ton appel ».

Les idées noires arrivent n’importe quand, n’importe où, dans la tête d’un·e jeune, d’autant plus en cette période de crise sanitaire et économique. En Suisse, le suicide est la principale cause de mortalité chez les 15-24 ans. Tous les trois à quatre jours, un·e jeune passe à l’acte. Pour répondre aux appels à l’aide des jeunes et de leurs proches, la Ligne Ados de Malatavie Unité de crise (022 372 42 42) est accessible 7j/7, 24h/24.

La campagne a pour point de départ une fresque murale située dans le quartier de Plainpalais, Passage Cabriol. Ce projet de fresque a été mené en collaboration avec le Service de la jeunesse de la Ville de Genève. C’est la graffeuse genevoise Amikal qui a retranscrit les états d’âme des jeunes : mal-être, quête d’identité et d’indépendance, angoisses, difficultés relationnelles, modèles d’identification, prises de risques et de substances, changements corporels, ou encore questions sur la sexualité et la contraception. Les scènes ont été imaginées par l’artiste à partir de paroles de jeunes suivi·es à Malatavie, associé·es à la démarche, et de l’expérience des professionnel·les qui les prennent en charge.

Diverses actions de prévention et d’information sont déployées en parallèle sur Internet via le site en lien ci-dessous et sur les réseaux sociaux qui font partie intégrante du quotidien des jeunes.

La Ligne Ados Malatavie est un dispositif unique en Suisse et en Europe. « La période actuelle est compliquée et traumatique pour les adolescent∙es. Il est douloureux pour un·e adolescent·e de rester seul·e avec son inquiétude. La Ligne Ados lui permet de créer du lien, malgré la nécessité du semi-confinement et des gestes barrières, et de libérer sa parole. En cas de crise et d’idées noires, parler est vital », précise la Dre Anne Edan, médecin adjointe et responsable de l’Unité (et membre du Comité de la revue REISO).

-

Appel à articles

© Jessica Hauf

© Jessica HaufLa revue REISO lance l’appel à articles pour son dossier 2021 consacré à la culture. Partagez vos expériences et vos recherches avec notre lectorat interdisciplinaire !

L’accès à la culture pour toutes et tous ! Beau slogan, mais dans la rue ou ailleurs? Payant ou gratuit ? Dans quelle langue ? Quel accès pour les personnes en situation de handicap ou défavorisées ? Les festivals et les grands spectacles ont souffert du Covid en 2020 et risquent de pâtir encore des mesures sanitaires en 2021, mais la culture prend aussi d’autres formes que REISO souhaite mettre en valeur dans ce dossier annuel.

Car de belles expériences sont menées en Suisse ! Avez-vous déjà assisté à un théâtre de rue écrit et interprété par des familles défavorisées ? A un spectacle conçu et joué par des migrant·e·s ? A un film audiodécrit pour les malvoyant·e·s ? A une pièce surtitrée pour les malentendant·e·s ? Quelle belle énergie chez les médiateur·trice·s culturel·le·s, dans ce musée pour accompagner des personnes en situation de handicap mental, ailleurs pour rassembler les habitant·e·s d’un quartier ! Ou dans ces manifestations intergénérationnelles. Sans oublier que la peinture, le théâtre, la danse ou la créativité se transforment parfois en thérapies de groupes ou individuelles. Elles auront leur place dans les pages de la revue.

Le dossier annuel est aussi largement ouvert aux initiatives originales qui favorisent la culture citoyenne ou environnementale. Ces démarches luttent contre l’illettrisme ou le langage élitiste. Elles sensibilisent aux fragilités contemporaines de la démocratie et à la nécessité d’une participation à la vie du pays sans obstacles social, d’âge, d’origine, de genre. Il s’agira de sortir des cases estampillées «culturelles» pour croiser les regards autour des expressions artistiques, philosophiques ou scientifiques, parfois décalées, porteuses de dialogue et de réciprocité.

REISO propose ainsi de mettre la focale sur ces moments improbables, lorsque la culture est réellement participative, créée par et pour toutes et tous. Elle devient alors une aventure humaine émancipatrice, un mouvement engagé vers la transmission et la recherche de partages inédits. Comme le suggère l’écrivain allemand Mark Terkessidis, la participation culturelle ne signifie pas «intégrer» les «autres» dans l’existant, mais soumettre les structures et les offres à une réflexion collective.

Marylou Rey, rédactrice en chef de REISO

Les articles du dossier annuel de REISO seront publiés de janvier à décembre 2021. Les textes peuvent prendre la forme d’une synthèse de recherche, d’une réflexion, d’une présentation d’action sur le terrain, d’un partage d’expérience, etc. Envoyez au plus tôt votre proposition d’article avec un résumé de quelques lignes à pour paraître dans ce dossier !

Le transfert de savoirs et d'expériences avec REISO

Le lectorat de REISO se compose de personnes intéressées par les enjeux actuels de la vie en société dans sa dimension sociale, de santé publique et de citoyenneté. Elles suivent ce qui se pense et se pratique dans la formation, la recherche et l'action; dans les institutions aussi bien que dans les associations. Les lecteur·trice·s de la revue sont exigeant·e·s et viennent découvrir des textes documentés pour nourrir leurs propres réflexions. REISO compte près de 700 abonnés collectifs et individuel·le·s et sa newsletter mensuelle est envoyée à plus de 10'000 personnes.

Les articles d’analyse, de synthèse d’une recherche ou de décryptage d'une expérience ne doivent pas dépasser 10'000 signes espaces compris. Ligne éditoriale et consignes rédactionnelles sur cette page de la revue. Contact:

-

Entre le 17 avril et le 3 juin 2020, plus de 5'000 « 65 ans et plus » ont répondu à un questionnaire visant à sonder leur vécu pendant la première vague de la crise socio-sanitaire. Cette étude, conduite par la Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR), avait pour objectif de leur donner la parole et de recueillir leur témoignage durant cette période inédite.

Afin de donner la paroles aux principales personnes décrétées « à risque » au coronavirus, la HETS-FR a recueilli le témoignage de plus de 5’000 seniors, âgés de 65 ans et plus (65+). Les résultats de cette étude, forcément inédite, montrent que la crise socio-sanitaire a, de manière générale, eu un impact négatif sur le moral et le sentiment d’isolement des 65+, et plus particulièrement sur la tranche d’âge des 65-69 ans. Cependant, si la crise a creusé les différences interindividuelles en accentuant des situations préexistantes de fragilité, toutes et tous n’ont pas vécu ces semaines de la même façon. Qu’il s’agisse d’aide (reçue et donnée), de nouvelles tâches à assumer ou encore de perception d’attitudes injustes de la part d’autrui, la première vague de Covid a eu des incidences différentes pour chacun·e. Le fait d’avoir un·e partenaire ou pas, la situation financière, l’âge ou le sexe ont également joué des rôles significatifs.

Les professeurs Christian Maggiori et Maël Dif-Pradalier ont relevé que les 65+ sont resté·e·s actif·ve·s, notamment en expérimentant de nouveaux moyens de demeurer en contact avec leurs proches. S’ils et elles ont été aidé·e·s, ils et elles ont aussi été des aidant·e·s, en apportant du soutien à d’autres ne vivant pas dans le même ménage et en assumant de nouvelles tâches à la maison.

Le fait d’associer sans cesse – dans les médias ainsi que dans les discours des autorités – tous les 65+ à un groupe à protéger contribue à renforcer les nombreux stéréotypes négatifs préexistants à l’encontre de cette frange de la population. Un impact délétère sur le bien-être des seniors et leur participation sociale n’est ainsi pas à exclure. Les interviewé·e·s estiment d’ailleurs qu’ils subissent trop souvent un regard négatif de la part du reste de la population. Ils sont même un sur deux à penser que le regard des plus jeunes envers eux a évolué de manière (très) négative, alors que 25% déclarent avoir été victime de traitements injustes du fait de leur âge. Si cette catégorisation des 65+ a attisé des tensions intergénérationnelles, cet épisode de crise a aussi, a contrario, été un terreau fertile pour des gestes d’entraide et de solidarité très variés et souvent innovants entre les générations. «Ces initiatives, dont beaucoup sont informelles et réalisées par des non-professionnel·le·s, pourraient également servir d’exemples, être formalisées, voire pérennisées, afin de mieux préparer ces personnes à de nouveaux épisodes de crise, mais aussi en temps normal et hors crise », relèvent les chercheurs.

Fait intéressant, les auteurs de cette recherche mentionnent qu’une autre étude, réalisée en Suisse par Wissmath et ses collègues (2020), conclut que la crise engendrée par le coronavirus a augmenté le niveau de stress de l’ensemble de la population, le groupe d’âge en souffrant le plus étant toutefois celui des moins de 25 ans. Les 65+ ont manifesté le niveau de stress le moins élevé.

Cette étude par questionnaire fait actuellement l’objet d’approfondissements qualitatifs et une enquête de suivi va être initiée dans les prochaines semaines grâce à un financement de la Fondation Leenaards.

Page de l’étude

Rapport complet en français, 27 pages en format pdf -

La présentation du film « Paroles de seniors sur le confinement » a été faite par la Fondation Leenaards lors de son rendez-vous annuel "Âge et Société" mardi 3 novembre en ligne.

Un petit bocal de compote, une statuette, des clés de voiture, un téléphone. Quatre objets choisis par autant de retraité·e·s pour symboliser le confinement vécu au printemps 2020: c’est ainsi que débute « Paroles de seniors sur le confinement ».

Un petit bocal de compote, une statuette, des clés de voiture, un téléphone. Quatre objets choisis par autant de retraité·e·s pour symboliser le confinement vécu au printemps 2020: c’est ainsi que débute « Paroles de seniors sur le confinement ». « Pour moi, la plus grande difficulté c’est la sinistrose qu’il y avait autour », confie Jean-Louis Leuthold. Réalisé par Kaveh Bakhtiari et David Maye, « Paroles de seniors sur le confinement » présente le témoignage de trois femmes et un homme. Ils y racontent les difficultés rencontrées durant la première vague du Covid. « Ce sont mes petits-enfants qui m’ont fait réaliser que j’étais quelqu’un à risque, puisqu’ils se tenaient à distance », se souvient Viviane Leuthold. Stigmatisation, perte de repères, solitude, peur, mais aussi colères reviennent ainsi dans les mots des protagonistes, devenu·e·s soudain dépendant·e·s des plus jeunes, notamment pour faire les courses. Chez les Leuthold, ce sont les petits-enfants qui s’en chargeaient, ramenant des produits différents de ceux consommés d’ordinaire par le couple de retraités. Si Viviane s’en accommode, Jean-Louis s’énerve. « Un jour, j’ai pété les plombs. J’ai dit à ma femme: Ecoute, je vais jouer de l’orgue, et j’ai filé à la Migros!» Sourires.

La force de cette réalisation tient dans les messages d’espoir que livrent les seniors. Ainsi de Colette Giauque, qui se réjouit de recevoir ses ami·e·s chez elle, pour des repas qui se révèlent bien différents de ceux partagés auparavant au restaurant. « ll me semble que les moments que je vis ont plus de valeur et de saveur actuellement ». Et de souligner les effets positifs de ce printemps. « Je me sens vieille et le droit de l’être. Pour moi, cette période a carrément été un bienfait, qui m’a permis de me reconnecter avec un vrai soi. »

-

Directives éthiques

Face au nombre élevé de patient·e·s, certains hôpitaux commencent à être saturés par cette deuxième vague de Covid-19. Dès lors, le triage en cas de pénurie de ressources risque de s’appliquer.

Selon l’évolution de la pandémie, les directives concernant le triage des patients en cas de pénurie des ressources dans les unités de soins intensifs, publiées en mars 2020 par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et la Société suisse de médecine intensive (SSMI), devront être appliquées. Ce document a été actualisé sur la base des nouvelles connaissances scientifiques, des expériences réalisées ainsi que des commentaires reçus depuis mars.

Les directives médico-éthiques de l’ASSM s’adressent aux professionnels de la santé et leur offrent des aides concrètes pour le quotidien médical. Le document actualisé «Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources» complète les directives de l'ASSM «Mesures de soins intensifs» (2013). Il concerne les patient·e·s (atteint·e·s par le Covid-19 ou non) qui ont besoin d’un traitement de soins intensifs. Il s’appuie sur le principe fondamental selon lequel les mêmes critères d'admission et de maintien en unités de soins intensifs sont appliqués dans l’ensemble de la Suisse. Les «directives de triage» définissent ces bases. Elles soutiennent les professionnels dans les situations décisionnelles difficiles.

La coordination nationale

L’un des principaux changements par rapport à la version de mars 2020 concerne l’organe national de coordination créé dans l’intervalle par la Confédération. Son rôle est de garantir une occupation optimale de toutes les capacités de traitement de soins intensifs dans l’ensemble de la Suisse. L’ASSM et la SSMI souhaitent que cet organe national de coordination soit également chargé de définir à partir de quel moment la situation en Suisse est telle que les décisions de triage deviennent incontournables. Ainsi, il serait possible de garantir que toutes les ressources sont exploitées au mieux avant qu’un hôpital soit obligé de procéder au tri des patients.

L’âge n’est pas un critèreUne précision importante concerne l’âge. Comme dans la version antérieure, l’âge n’est pas un critère de triage en soi. La même règle s’applique au handicap et à la démence. De tels facteurs peuvent toutefois être un indice pour évaluer l’état physique général d’une personne. Pour une évaluation plus juste, les directives tiennent désormais compte du critère de la fragilité (frailty en anglais). La «Clinical Frailty Scale» en 9 étapes offre à cet égard une aide supplémentaire.

Par ailleurs, suite aux réactions de diverses organisations professionnelles, la liste des critères de triage (paragraphes 4.3. et 4.4.) a été complétée par des points concernant l’admission ou la non-admission dans une unité de soins intensifs.

Autrices et auteurs- Prof. Daniel Scheidegger, Vice-président ASSM, Arlesheim (direction)

- Prof. Thierry Fumeaux, Président sortant SSMI, Nyon

- Bianca Schaffert, MSN, Vice-présidente Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM, Schlieren

- Prof. Samia Hurst, Université de Genève, Genève

- Prof. Arnaud Perrier, Directeur médical HUG, Genève

- Lic. iur. Michelle Salathé, ASSM, Berne (jusqu’en septembre2020)

- Prof. Thomas Gruberski, ASSM, Berne

Source : ASSM

NDLR du 10 novembre 2020. «L’échelle de fragilité clinique» est un critère contesté par Agile.ch, faîtière de 41 organisations d’entraide-handicap, voir le communiqué, et par Inclusion Handicap, voir le communiqué. Prise de position entendue par l'ASSM, voir cette page de REISO.

-

Mode d’emploi

Comment introduire, mettre en œuvre et accompagner une représentation des employé·e·s en tant qu’entreprise d’intégration professionnelle ? Cette nouvelle brochure d’Insos fournit un mode d’emploi, des conseils et des suggestions.

La brochure définit d’abord les différentes dimensions et niveaux de la participation, avec l’information, la représentation, la codécision et l’autogestion. Elle présente ensuite 10 étapes pour mettre en place une représentation du personnel dans l’entreprise d’insertion professionnelle et ce à quoi il faut veiller.

Des suggestions pratiques facilitent l’introduction, la mise en œuvre et l’accompagnement de la démarche. Au fil des pages de Step by step, 10 symboles identifient quelles sont les idées et suggestions qui relèvent de quelle étape.

La brochure présente aussi des conseils pour assurer la qualité des représentations du personnel qui existent déjà, à planifier les phases de développement à venir et à réfléchir aux attitudes et valeurs de base, à l’action quotidienne et aux structures en place.

Au sommaire

- Charte d’engagement

- Identifier les possibilités de participation

- Concevoir le règlement

- Approuver le règlement

- Information

- Elections

- Agenda du lancement

- Formation continue si nécessaire

- Mise en œuvre

- Réflexion

Insos Suisse est convaincue que la participation favorise le développement des entreprises d’intégration professionnelle. Les représentations de personnel permettent aux employé·e·s en situation de handicap de participer activement aux programmes et offres de travail qui les concernent directement (cf. le préambule et l’art. 4 al. 3 CDPH). Ils et elles exercent ainsi leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres.

- Rédacteur·trice·s: Anita Heinzmann, Rocco Brignoli et Annina Studer, INSOS Suisse

- Une version en langue facile à lire et à comprendre est disponible en téléchargement.

Source : Insos Suisse, téléchargement gratuit

-

Rapport de recherche

Un quart des femmes qui mettent au monde un enfant en Suisse subit une coercition informelle pendant l’accouchement. C’est ce que montre une enquête nationale de la Haute école spécialisée bernoise (BFH).

La coercition obstétricale informelle se manifeste sous des formes diverses : les femmes se sentent mal informées, manipulées ou sous pression. Elles se sentent forcées à accepter des traitements et des examens ou intimidées par des déclarations selon lesquelles le refus d’une intervention pourrait mettre en danger leur santé et celle de l’enfant. Les femmes issues de la migration sont plus fréquemment concernées. Il existe aussi des différences entre ville et campagne : les femmes qui habitent dans les régions urbaines subissent plus souvent une coercition que les femmes des régions rurales.

La coercition obstétricale peut peser sur les femmes même après l’accouchement : les femmes qui subissent une coercition pendant l’accouchement sont beaucoup moins satisfaites de l’expérience de l’accouchement dans son ensemble et ont également un risque plus élevé de développer des maladies mentales post-partum. Malgré tout, plus de deux tiers des femmes évaluent leur expérience de l’accouchement globalement positive.

Ce sont les résultats d’une enquête en ligne qui a été menée entre août et décembre 2019 auprès de plus de 6’000 mères de toutes les régions linguistiques de Suisse.

En conclusion, les femmes ont le droit de prendre les décisions pendant l’accouchement d’une façon autodéterminée. Les spécialistes doivent être sensibilisé·e·s aux souhaits et aux idées des parturientes ainsi qu’aux conséquences des traitements obstétricaux.

L’étude. Stephan Oelhafen, responsable de la recherche, Stephanie Meyer, collaboratrice de projet. Menée par la BFH en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Zurich et de l’Hôpital universitaire de Berne.

Source : BFH – Rapport en français, 10 pages

-

Statistique

Le powerpoint de la conférence de Markus Zürcher «Repenser l’âge et le vivre différemment» est disponible. Cette conférence a été donnée le 15 octobre 2020 à la Fondation pour la formation des aîné·e·s de Genève (FAAG).

Markus Zürcher, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et coordinateur de la Swiss Platform Ageing Society, déconstruit quatre discours âgistes discriminants :

- Le mythe du conflit intergénérationnel

- Le mythe du sur-vieillissement de la population

- Le mythe de l’âge

- Le mythe des coûts de la vieillesse

Il a plaidé pour une compréhension différenciée de l’âge et des perspectives de parcours de vie. Il s’agit de repenser et de vivre l’âge différemment, en créant les conditions permettant de développer et de mieux utiliser nos compétences (abilities) et les ressources (capacities) à notre disposition.

De nombreux graphiques et des statistiques illustrent son propos. Les diapositives sont complétées par des traductions et deux pages de notes de lectures de Hans Peter Graf, membre du Conseil de fondation de la FAAG.

Télécharger les diapositives, 13 pages pdf, 1.8 Mo

-

En Suisse, quelque 600’000 personnes s’activent pour soutenir des proches. De nombreuses offres, éparses, existent pour les soutenir et préserver leur santé. Depuis le 30 octobre 2020, un portail internet donne les premiers conseils et rassemble ces offres. Il a été conçu par la Croix-Rouge suisse.

proche-aidant.redcross.ch

En Suisse, quelque 600 000 personnes d’horizons divers prennent en charge leurs proches, jouant un rôle primordial dans la société en général, et en tant que soutien au système de santé en particulier. Si les situations d’aide sont variées, la majorité des proches aidant·e·s a entre 50 et 65 ans et s’occupe de ses parents ou beaux-parents. Dans un contexte de vieillissement de la population, ces tâches d’assistance, qui risquent de nous toucher toutes et tous, peuvent conduire à une surcharge qu’il importe de détecter à temps et de soulager avec des offres adaptées.Les demandes d’aide adressées à la Croix-Rouge suisse par les proches aidant·e·s ont augmenté ces dernières années, en particulier en lien avec la démence (27% des cas en 2019). Une étude récente de l’OFSP montre cependant que, par manque de temps, ces personnes sont souvent sous-informé·e·s sur les offres de soutien existantes, en particulier au début de la prise en charge et dans les cas lourds. Le nouveau site a été pensé comme un espace de «premier conseil», orientant ensuite vers les offres https://proche-aidant.redcross.ch/offres proposées par divers organismes à but non lucratif. Réalisé en concertation avec des personnes concerné·e·s, il se veut accessible et proche de leurs préoccupations. Parmi les thèmes abordés : doutes et défis, responsabilité et assistance, fatigue et relais, prévoyance et financement, fin de vie et deuil.

Croix-Rouge suisse. En 2019, les auxiliaires de santé ont allégé le quotidien de 2500 familles dans toute la Suisse en relayant les proches durant plus de 260’000 heures à des tarifs sociaux. A cela s’ajoutent quelque 11’000 heures de conseil gratuit (pour 5300 personnes), des formations pour les proches aidant·e·s ainsi que des services les soulageant indirectement: service de visite et d’accompagnement pour les personnes isolées, service de transport, Alarme Croix-Rouge ou encore directives anticipées.

-

Livre interdisciplinaire

La question de l’asile polarise l’opinion publique en Suisse depuis quarante ans. Analyse interdisciplinaire des discours politiques.

Depuis son entrée en vigueur en 1981, la Loi sur l’asile a été révisée à de nombreuses reprises, notamment en vue de durcir l’accès à la procédure d’asile ainsi que les conditions d’accueil.

Parmi les discours légitimant cette inflation normative, celui de la « lutte contre les abus » bénéficie d’un large consensus dans l’espace public. Pourtant, ce discours n’a encore jamais fait l’objet d’une analyse approfondie. Le présent ouvrage, collectif et pluridisciplinaire, comble cette lacune.

Auteur·trices et éditeur·trice·s- Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice scientifique à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne

- Raphaël Rey, doctorant en sciences humaines et sociales à l’Université de Neuchâtel

- Damian Rosset, postdoctorant à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel

- Robin Stünzi, collaborateur scientifique au Pôle de recherche national On the move »

- Avec la collaboration de Teresia Gordzielik, Barbara von Rütte et Nesa Zimmerman

«Asile et abus - Asyl und Missbrauch. Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant - Multidisziplinäre Perspektiven auf einen vorherrschenden Diskurs», Anne-Cécile Leyvraz, Raphaël Rey, Damian Rosset, Robin Stünzi, Editions Seismo, 2020, 240 pages.

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)