STAT: un outil pour s’approprier des savoirs

© wichayada / Adobe Stock

L’outil STAT permet aux cadres de mobiliser les sciences sociales pour mieux comprendre leurs pratiques. Il soutient des transformations personnelles et professionnelles au service d’une direction plus responsable et assertive.

Par Laurence Bachmann et Anne Ronchi, sociologues, Haute école de travail social, Genève (HES-SO)

Pour diriger une institution de manière assertive et audacieuse dans un contexte néolibéral complexe, les directeurices d’institutions sont incité·es à se former et donc à se transformer. Pour ce faire, les connaissances en sciences sociales relèvent d’un support important. Nos recherches sur des processus de transformation personnelle portant spécifiquement sur le genre (Bachmann et Perriard, 2023) ont montré que les savoirs scientifiques peuvent livrer des clés de compréhension sur les forces sociales qui nous entourent et nous traversent, et inciter les personnes concernées à se transformer. Dans cette perspective, nous considérons les savoirs scientifiques convoqués comme des techniques de soi qui permettent de faire évoluer des dispositions personnelles.

Or, comment s’approprier des savoirs scientifiques à de telles fins lorsque l’on dispose de peu de temps ou que l’on n’a pas l’habitude de le faire ? Cette contribution vise d’abord à présenter un outil d’appropriation de savoirs intitulé « STAT » créé spécifiquement dans ce but. Nous aborderons ensuite les effets de cet outil sur des professionnel·les occupant un poste de cadre.

Un outil au service de la réflexivité

L’outil STAT, formulé sous la forme d’acronyme courante dans le domaine du management [1], s’inscrit dans un cours dispensé dans le cadre du DAS en direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires (HES SO) [2]. Celui-ci incite les participant·es à prendre conscience de leur manière de croire, penser, sentir ou agir — autrement dit leurs dispositions — pour consolider leur posture de direction, en s’appuyant sur l’approche théorique de la sociologie dispositionnelle (Lahire, 1998 ; Darmon, 2003). Dans ce cadre, les concepts de socialisation, de dispositions forgées par les rapports sociaux (classe, genre, couleur de peau, etc.), du pluralisme des individus (et des tensions internes ou du sentiment d’ambivalence générés par ce pluralisme, de l’activation ou de la mise en veille de certaines dispositions selon les contextes, etc.) et des registres d’action propres aux différents contextes sont abordés. En outre, le texte de la sociologue Lucie Goussard (2015) sur les transfuges de classe et leur surinvestissement professionnel en vue de palier leur sentiment d’illégitimité sociale s’inscrit comme un pilier de la réflexion.

Réfléchir à la notion de pouvoir

La question du pouvoir, cruciale dans une fonction directoriale, est d’abord centrée à une échelle individuelle. Avec cet outil, elle s’inscrit autour du pouvoir de transformer, pour chacun·e, ses manières de croire, penser, sentir ou d’agir, et donc aussi de transformer les rapports sociaux interiorisés.

L’outil d’appropriation de connaissances STAT s’appuie sur la définition de la réflexivité de Valérie Brunel (2008, pp. 54-55, nos italiques), qui se joue en deux temps. Selon la sociologue, c’est un « processus consistant d’abord, à se poser comme objet de connaissance en partant de théories de références, et à élaborer des représentations sur son intériorité qui découlent de ces théories ; ensuite, à se poser comme objet de pratiques, ceci afin d’améliorer sa situation ou son activité ». Dans cette perspective, l’accès au « soi » est toujours « médiatisé par une pensée et par un langage sur soi » (Brunel, 2008, pp. 54-55).

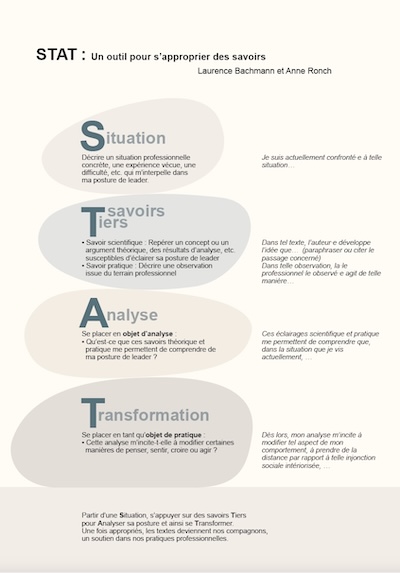

Pour s’approprier des connaissances en sciences sociales, l’outil STAT consiste ainsi d’abord à décrire une situation concrète, une expérience vécue (i. Situation). Ensuite, il invite à repérer un savoir scientifique susceptible d’éclairer cette situation (ii. Savoir Tiers). Puis, en articulant la situation avec la théorie, il s’agit pour le·a professionnel·le de se placer en objet d’analyse et de se demander en quoi cet argument théorique permet de comprendre la situation retenue (iii. Analyse). Enfin, les directeurices se positionnent en tant qu’objet de pratique et s’interrogent en quoi cette analyse les incite à modifier certaines de leurs façons de penser, sentir, croire ou agir (iv. Transformation).

© Bachmann et RonchiPour assimiler le processus, il est recommandé d’analyser une situation en respectant les quatre étapes distinctes. Il sera alors ensuite plus aisé de les appliquer avec davantage de souplesse.

© Bachmann et RonchiPour assimiler le processus, il est recommandé d’analyser une situation en respectant les quatre étapes distinctes. Il sera alors ensuite plus aisé de les appliquer avec davantage de souplesse.

S’approprier des savoirs scientifiques

A titre illustratif, l’encadré ci-dessous présente la synthèse des éléments-clés du processus de transformation développés dans le travail écrit STAT d’une participante qui a été nommée Alicia, directrice d’une crèche en pleine expansion.

Se connecter à la vulnérabilité pour renforcer son sentiment de légitimité

Situation

Dans un premier temps, Alicia décrit la situation. Elle écrit qu’elle est arrivée en Suisse en 1995 et que « Par le fait de mes origines, de mon vécu et de la place que j’occupe actuellement, j’ai la sensation que ma valeur personnelle dépend principalement de mes performances. » Elle avance alors que sa « problématique réside principalement dans un idéal d’exigence » qui la fragilise. Alicia dit se retrouver au bord de l’épuisement professionnel, sans oser montrer sa vulnérabilité par peur d’être discréditée.

Savoir Tiers

Dans un deuxième temps, elle cite deux références théoriques, celles de Lucie Goussard et Brené Brown, qu’elle paraphrase dans son texte : la première met en lumière les tensions des cadres transfuges qui se surinvestissent au travail pour combler un sentiment d’illégitimité et la seconde rend compte de la fonction salvatrice de la vulnérabilité lorsqu’elle est assumée. Alicia évoque ensuite les apports du stage effectué auprès d’un directeur d’établissement médico-social (EMS), également transfuge scolaire et pour sa part très confiant en lui.

Analyse

Dans un troisième temps, Alicia se place en tant qu’objet d’analyse et prend conscience qu’elle est une cadre transfuge habitée par des tensions (surinvestissement professionnel, sentiment d’inauthenticité) et qu’il est possible d’exprimer sa vulnérabilité sans se perdre.

Transformation

Dans un quatrième temps, elle va oser la transformation en acceptant qui elle est : « l’analyse m’invite à réformer positivement l’image que j’ai de moi-même, à accepter ce que je reflète et à ne pas avoir honte de ce que je montre aux autres. Je modifie ainsi ma manière de croire en moi et de ne pas accorder autant d’importance aux regards et jugements extérieurs ». Et elle affirme : « Je constate que cette ouverture aux membres de l’équipe commence à créer une nouvelle approche de mon poste de direction qui se veut plus social, bienveillant et moins dans le contrôle et la rigidité. »

(Exemple du processus STAT)

Se distancier des rapports de classe

Un grand nombre de participant·es se reconnait dans le texte de Lucie Goussard (2015) traitant de la thématique du transfuge social. Derrière des mots clés comme « cadre transfuge », « sentiment d’imposture » se lit pour certaine·s participante·s la difficulté à trouver sa place de cadre, à se sentir légitime. Cependant à la fin de l’exercice, lorsqu’iels évoquent les transformations réalisées ou à venir, le désir de faire de leur condition de cadre transfuge une force est largement partagé dans l’ensemble des écrits : « je n’oublie pas d’où je viens et mon héritage familial doit être un moteur pour moi », écrit une participante.

La question de légitimité est dès lors abordée différemment. Les cadres regardent leur parcours professionnel en intégrant dans leur réflexion l’influence de leurs origines sociales sur le processus de socialisation professionnelle. En confrontant les écrits à leur vécu, ces personnes valorisent leur classe sociale d’origine. Elles réalisent qu’elle leur a permis d’acquérir de nombreuses compétences qui sont transférables dans leur activité de direction : « je pense que mon statut de cadre, malgré le fait que je vienne d’un milieu ouvrier, influence mon ouverture à cet accès : donner également à d’autres la possibilité de joindre un groupe auquel on peut croire ne pas appartenir… », relève Christine. Certaine·s participante·s réalisent aussi que ces compétences sont reconnues par leur hiérarchie : « ils me connaissaient depuis neuf ans et m’ont choisi en connaissance de cause ! », souligne André. Iels ne sont donc pas cadre par hasard. Cette prise de conscience diminue la charge psychique liée à la croyance de ne pas être à la hauteur. Une réflexivité émotionnelle se développe, laquelle réduit les tensions internes.

Avec les éclairages théoriques apportés par Lucie Goussard (2015), des participant·es parviennent à se distancier de certains comportements ou attitudes en lien, par exemple, avec le surinvestissement professionnel : « Je réalise que je redouble d’efforts pour atteindre une sorte d’excellence, qui me permet d’assurer ma place dans ce milieu social jusque-là inconnu », admet Béatrice. En se plaçant en tant qu’objet d’analyse, ces personnes affirment modifier certaines façons de penser, sentir, croire ou agir. Ces prises de conscience semblent insuffler une transformation qui comprend aussi un travail d’assimilation subjective d’une position objective, comme l’écrit Sara : «je mérite ce poste pour mes compétences […] je reconstruis ma confiance en moi en me rappelant mon parcours, d’où je viens et toutes les réussites (…)». Telle est une des ambitions pédagogiques de l’outil STAT.

Des savoirs scientifiques comme techniques de soi

Sur la base de l’analyse des travaux des participant·es au DAS, et de notre point de vue de formatrices, l’outil pédagogique STAT se révèle un instrument efficace d’appropriation de savoirs scientifiques. Il permet de clarifier les étapes de ce processus, de la description d’une situation au repérage d’une théorie et à l’analyse de cette situation, pour enfin aboutir à l’élaboration de pistes de transformation ou à une transformation partielle effective.

STAT est un outil adaptable aux différents contextes de formation, qu’elle soit initiale ou continue. Il peut également être utilisé à titre personnel pour s’enrichir d’un regard neuf sur ses comportements grâce à des lectures inspirantes. C’est dans cette perspective que les savoirs scientifiques sont considérés comme des techniques de soi, favorisant la transformation de dispositions individuelles.

Références bibliographiques

- Bachmann, Laurence, Anne Perriard (2023). « S’approprier des savoirs issus des sciences sociales et transformer ses dispositions genrées », in COnTEXTES, revue de sociologie de la littérature.

- Brown, Brené (2012). Le pouvoir de la vulnérabilité : La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie. Paris : GuyTrédaniel Editeur.

- Brunel, Valérie (2008). Les managers de l'âme. Le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique de pouvoir ? Paris : La Découverte.

- Darmon, Muriel (2003). Devenir anorexique. Une approche sociologique. Paris : La découverte.

- Lahire, Bernard (1998). L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Paris : Nathan.

- Goussard, Lucie (2015). « La vulnérabilité au travail des cadres transfuges sociaux », in Quijoux M. (dir.), Bourdieu et le travail, Rennes, PUR, p. 307-322.

[1] Pensons aux méthodes LEAN, AGILE, CADRE, SWOT, PESTEL ou SARA et aux objectifs SMART.

[2] Les réflexions ici partagées s’inscrivent dans le cadre du Diploma of Advanced Studies (DAS) en direction d’institutions éducatives, sociales et sociosanitaires de la Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), dispositif auquel les deux autrices sont affiliées. Cette formation s’adresse à des personnes occupant un poste de direction dans le domaine de la petite enfance, de l’éducation ou du domaine médico-social. L’outil STAT s’inscrit dans le cours de sociologie du module Leadership.

Votre avis nous intéresse

Comment citer cet article ?

Laurence Bachmann et Anne Ronchi, «STAT: un outil pour s’approprier des savoirs», REISO, Revue d'information sociale, publié le 7 avril 2025, https://www.reiso.org/document/13975

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille.

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille.