Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

En 2015, la fondation Arcanum avait publié un guide de management pour organisations à but non lucratif. C’était une première suisse. Plus de 20’000 personnes l’ont téléchargé depuis lors, montrant ainsi qu’il répondait à un besoin.

En 2015, la fondation Arcanum avait publié un guide de management pour organisations à but non lucratif. C’était une première suisse. Plus de 20’000 personnes l’ont téléchargé depuis lors, montrant ainsi qu’il répondait à un besoin.La deuxième version de « Comment gérer avec succès votre organisation sociale, culturelle ou sportive ! » est désormais disponible. Tout en tenant compte des suggestions des lecteurs, la fondation Arcanum a complété le catalogue des formes légales (coopérative, Sàrl), amendé la section « recherche des fonds » et précisé le potentiel des réseaux sociaux.

La nouvelle édition est disponible en pdf haute ou basse définition (gratuit) ou dans une version imprimée par les Editions G d’Encre, disponible en librairie (CHF 35.-).

-

Code éthique

Le Conseil d’éthique de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, présidé par François Loew, a publié ses nouvelles recommandations en matière d’assistance au suicide dans les EMS. Ce cadre de référence éthique vise principalement à mieux soutenir les professionnels du terrain face au dilemme fondamental auquel les confronte l’expression du désir de mourir d’une résidante ou d’un résidant.

Le Conseil d’éthique de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, présidé par François Loew, a publié ses nouvelles recommandations en matière d’assistance au suicide dans les EMS. Ce cadre de référence éthique vise principalement à mieux soutenir les professionnels du terrain face au dilemme fondamental auquel les confronte l’expression du désir de mourir d’une résidante ou d’un résidant.Outil d’aide à la réflexion éthique et au processus d’accompagnement de la personne qui émet le désir de mourir, les recommandations 2017 sont l’aboutissement de réflexions, questionnements, observations, consultations et échanges d’expériences, puis de divers ajustements nés d’une consultation auprès des directions et cadres des EMS.

Tout en s’appuyant sur les soins palliatifs et les dispositions anticipées de fin de vie, les recommandations réaffirment la liberté ultime du résidant capable de discernement. Elles soulignent aussi le risque d’une banalisation de l’assistance au suicide, en contradiction avec la mission première du soignant.

Autre point fort: l’importance de la communication. Pour les professionnels des EMS, cela se traduit par une écoute attentive de la personne qui exprime le désir de mourir, l’exploration avec elle de sa souffrance existentielle et des alternatives au suicide, dans un processus de réflexion pour éviter la précipitation, vérifier la volonté de la personne et s’assurer qu’elle ne subit pas de pression extérieure.

-

Livre

Le «temps partiel» du titre est révélateur: les troubles psychiques parfois s’en vont, parfois reviennent. Le sous-titre l’est tout autant : passer du statut d’objet de soins imposés à celui de partenaire responsable…

Le «temps partiel» du titre est révélateur: les troubles psychiques parfois s’en vont, parfois reviennent. Le sous-titre l’est tout autant : passer du statut d’objet de soins imposés à celui de partenaire responsable…Car les personnes concernées par les troubles psychiques le disent désormais haut et fort : «Nous ne nous résumons pas à notre maladie. Nous sommes avant tout des personnes comme les autres, des citoyens qui méritent d’être entendus, des acteurs à part entière. Dans le cadre des soins, nous devons être considérés comme de véritables partenaires, notre vécu constitue une expertise équivalente à celle des autres.» En Suisse romande, ce n’est qu’à partir des années 1970 que ces revendications ont été peu à peu entendues.

Quel rôle les associations ont-elles joué et quels sont les défis qui les attendent encore ? C’est ce que ce livre propose d’explorer. Il raconte comment les usagers de la psychiatrie se sont unis pour briser la solitude, lutter contre la stigmatisation et défendre leurs droits. Basé sur de nombreux témoignages et des documents d’archives, il retrace l’évolution de la psychiatrie en Suisse romande durant ces trente dernières années, fait le récit de l’engagement citoyen et de la solidarité qui ont été à l’œuvre, et analyse les défis actuels en donnant la parole aux personnes directement concernées par la maladie psychique.

Cet ouvrage retrace l’engagement de trois associations : le Graap dans le canton de Vaud, l’Anaap dans le canton de Neuchâtel et l’Afaap à Fribourg.

Recension par Jean Martin sur REISO, interviews de Stéphanie Romanens-Pythoud parue dans Le Courrier, à lire en ligne, et dans Diagonales – Mai-juin 2017.

-

Comme en Suisse, le nombre d’enfants en situation de pauvreté ne diminue pas en France. Comment l’enfant qui grandit dans des conditions de vie précaires peut-il se développer ? Comment l’identité parentale peut-elle être bouleversée par ces situations défavorisées ? Quelles en sont les conséquences pour les enfants ? Quel est l’impact de l’environnement, de ses structures et fonctions – le quartier, le logement, les activités des enfants, les structures d’accueil et d’éducation – sur leur santé physique et psychique ?

Comme en Suisse, le nombre d’enfants en situation de pauvreté ne diminue pas en France. Comment l’enfant qui grandit dans des conditions de vie précaires peut-il se développer ? Comment l’identité parentale peut-elle être bouleversée par ces situations défavorisées ? Quelles en sont les conséquences pour les enfants ? Quel est l’impact de l’environnement, de ses structures et fonctions – le quartier, le logement, les activités des enfants, les structures d’accueil et d’éducation – sur leur santé physique et psychique ? A partir du bilan des recherches contemporaines en psychologie sur les liens qui existeraient entre le développement de l’enfant et ses conditions de vie notamment quand elles sont marquées par la précarité, Chantal Zaouche analyse les leviers – mesures et structures préventives – sur lesquels agir pour aider les enfants et leurs familles à « sortir de la galère », à vivre et non survivre, et à profiter pleinement de leur existence.

-

Livre

Si la violence conjugale est aujourd’hui reconnue comme une question de société légitime, il n’en a pas toujours été ainsi. C’est grâce aux mobilisations féministes des années 1970, qui définissent alors la violence dans le couple comme une violence faite aux femmes - produit des rapports de domination entre les hommes et les femmes -, que ce phénomène est sorti de la dénégation sociale dans laquelle il était tenu. Comment une cause féministe devient-elle un problème public dont s’emparent les associations, les institutions internationales et l’État ?

Si la violence conjugale est aujourd’hui reconnue comme une question de société légitime, il n’en a pas toujours été ainsi. C’est grâce aux mobilisations féministes des années 1970, qui définissent alors la violence dans le couple comme une violence faite aux femmes - produit des rapports de domination entre les hommes et les femmes -, que ce phénomène est sorti de la dénégation sociale dans laquelle il était tenu. Comment une cause féministe devient-elle un problème public dont s’emparent les associations, les institutions internationales et l’État ?À travers la question des violences conjugales et en comparant des cas français et américain, à Paris et à Los Angeles, Pauline Delage analyse avec acuité quelles sont, de part et d’autre de l’Atlantique, les formes légitimes de l’intervention publique dans le domaine de l’intime et des inégalités sexuées.

Lire aussi son article paru dans le dossier 2015 (In)égalités de genre de REISO : Les «femmes battues» ensevelies au fil des ans

A votre agenda : jeudi 15 juin 2017 à 18h Lausanne, la Librairie BASTA! Chauderon, sise au Petit-Rocher 4, accueille Pauline Delage, chargée de recherche à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Elle présentera ce livre. L'association Feminista animera la discussion qui suivra.

-

Matériel éducatif

La fondation Protection de l’enfance Suisse lance à l’échelon national le projet CompAct. En 13 langues.

La fondation Protection de l’enfance Suisse lance à l’échelon national le projet CompAct. En 13 langues.Composé de cartes illustrées et de matériel d’accompagnement pédagogique, il vise à développer les compétences sociales des enfants de 3 à 8 ans et de consolider les compétences éducatives des parents. Ce matériel est conçu pour être utilisé dans les structures d’accueil de la petite enfance, les écoles enfantines et primaires ainsi que le travail social en milieu scolaire.

A l’aide d’illustrations et de courts messages, les enfants abordent de manière ludique les règles d’une cohabitation réussie dans un climat de paix. Les situations illustrées qui se rapportent à la vie de tous les jours avec des enfants sensibilisent les parents aux principes d’une communication positive, favorable à un bon développement. Les cartes sont conçues pour travailler en groupes ou individuellement dans un cadre pédagogique.

Le matériel complet se compose d’un descriptif du projet, d’un texte d’accompagnement, de 20 cartes illustrées pour les enfants ainsi que d’informations pour les parents publiées en 13 langues différentes. Le matériel imprimé peut être commandé pour le prix de CHF 39.00, frais d’envoi en sus; il peut aussi être téléchargé gratuitement en ligne.

-

L’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) a mené la première enquête de satisfaction auprès de sa clientèle. Un échantillon de 2'800 clients des centres médico-sociaux (CMS) a été sollicité et 61% d’entre eux ont exprimé leur avis et leurs souhaits.

L’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) a mené la première enquête de satisfaction auprès de sa clientèle. Un échantillon de 2'800 clients des centres médico-sociaux (CMS) a été sollicité et 61% d’entre eux ont exprimé leur avis et leurs souhaits.Elles sont âgées en moyenne de 78 ans. Le panel est composé de 31% d’hommes et de 69% de femmes. Cette proportion correspond globalement à celle de la clientèle générale des CMS.

Le taux de satisfaction générale est élevé : 95 % des clients interrogés estiment que les prestations des CMS correspondent ou dépassent leurs attentes et que les services offerts par les CMS sont bons ou excellents.

Les pistes d’amélioration

- Le nombre de professionnels différents impliqués dans l’aide ou les soins pour une même personne est critiqué. Près d’un tiers des clients perçoivent cet aspect partiellement acceptable, notamment en raison du temps passé à devoir répéter des informations aux collaborateurs.

- En ce qui concerne les horaires et la planification, la grande majorité des clients constate que les horaires convenus pour les visites sont le plus souvent respectés. Cependant, la communication sur les changements d’horaires pourrait être améliorée, un quart des clients estimant être mal informés sur ces modifications, voire pas du tout.

- Le prix des prestations ne constitue pas une priorité pour la majorité des clients. Toutefois, 14% des clients disent avoir renoncé, au moins en partie, à des services à domicile en raison du coût. Ils sont, par ailleurs, un tiers à ne pas connaître le soutien financier qui existe pour les aider à payer l’aide et les soins à domicile.

Source : Rapport établi sur la base de l’analyse de l’IUMSP avec la collaboration de l’AVASAD (Julie Bucher Andary, Vincent Falcy, Hélène Métraux).

-

Cet ouvrage se veut être un outil pédagogique pour tout lecteur qui souhaiterait approfondir la question de l’apport socio-économique, culturel et politique des migrations en Belgique et en Europe.

Cet ouvrage se veut être un outil pédagogique pour tout lecteur qui souhaiterait approfondir la question de l’apport socio-économique, culturel et politique des migrations en Belgique et en Europe.Il est construit de manière à lire les migrations par différents prismes dont les interconnexions sont importantes : le logement, l’emploi, l’enseignement, la démographie, le vivre-ensemble, l’histoire, le religieux, la participation citoyenne et politique, mais aussi la criminalité.

Nous rendons compte de la migration comme d’un atout mal exploité par certaines politiques mises en place – ou justement non mises en œuvre –, mal expliqué et, par conséquent, mal compris par une partie importante des citoyens.

La question ne touche pas tant ce qu’apportent les migrants dans leur ensemble – et encore moins individuellement – que comment notre société, dont les migrants et leurs descendants font partie intégrante, peut permettre à tout un chacun de valoriser ses potentialités.

L'IRFAM est l'Institut de recherche, formation et actions sur les migrations

-

DRLa Commission consultative cantonale pour le développement de la politique en faveur des personnes âgées vient de publier son rapport. Les pistes d’action proposées sont regroupées en quatre « chantiers » prioritaires pour le Valais:

DRLa Commission consultative cantonale pour le développement de la politique en faveur des personnes âgées vient de publier son rapport. Les pistes d’action proposées sont regroupées en quatre « chantiers » prioritaires pour le Valais:- élaborer un diagnostic des besoins des seniors valaisans, selon les différentes tranches d’âge et les spécificités régionales, afin de créer une politique des seniors adaptée à la réalité valaisanne.

- assurer à terme le cadre légal nécessaire à une politique des seniors. Un ombudsman cantonal veillerait notamment à la suppression de toutes les discriminations liées à l’âge que ce soit au niveau juridique, social, politique ou économique.

- organiser un «guichet unique» de coordination et d’information sur les services par et pour les seniors en Valais.

- promouvoir des projets citoyens novateurs, en termes de participation, de vivre ensemble et de solidarité intergénérationnelle.

Pour la Commission, la politique cantonale en faveur des seniors a besoin d’un cadre solide pour produire ses effets. C’est pourquoi elle recommande que les droits des aînés soient inscrits dans la Constitution cantonale et qu’une structure professionnelle soit mise sur pied au niveau du canton.

Présidée par le député Reinhold Schnyder, la Commission consultative a réuni seize personnes issues de différentes institutions et associations actives auprès des seniors. On y compte notamment des représentants de la Fédération valaisanne des retraités, de Pro Senectute, des centres médico-sociaux, du Groupe de réflexion sur la personne âgée de la HES-SO Valais et des services concernés de l’Etat du Valais.

-

Livre

Cet ouvrage a pour but de nourrir, en s’appuyant sur l’interdisciplinarité, la réflexion sur la question de l’euthanasie de la personne vulnérable mais aussi de celle qui n’est plus, ou pas, en mesure d’exprimer sa volonté de manière explicite.

Cet ouvrage a pour but de nourrir, en s’appuyant sur l’interdisciplinarité, la réflexion sur la question de l’euthanasie de la personne vulnérable mais aussi de celle qui n’est plus, ou pas, en mesure d’exprimer sa volonté de manière explicite.La vie d’une personne devenue dramatiquement vulnérable – comme celle d’un malade atteint d’Alzheimer, d’un nouveau-né ou d’une personne gravement handicapée – vaut-elle encore la peine d’être vécue ? Si cette personne est capable de demander à être euthanasiée, peut-on, sur les deux plans éthique et sociétal, accéder à sa requête et la tuer ? Par ailleurs, comment se comporter avec celles qui ne sont pas, ou plus, capables de formuler une telle demande ? Philosophes, économiste, sociologue, médecins, infirmière, théologien, apportent leur contribution à cette réflexion sociétale.

-

Revue spécialisée

En Suisse, environ 120’000 personnes sont atteintes de démence. Avec ses directives médico-éthiques «Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence», l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) contribue à la clarification des nombreuses questions soulevées par la prise en charge de ce groupe de patients. Les éléments essentiels de ces nouvelles directives sont présentés dans l’article principal de ce Bulletin 2/2017.

En Suisse, environ 120’000 personnes sont atteintes de démence. Avec ses directives médico-éthiques «Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence», l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) contribue à la clarification des nombreuses questions soulevées par la prise en charge de ce groupe de patients. Les éléments essentiels de ces nouvelles directives sont présentés dans l’article principal de ce Bulletin 2/2017.La Confédération et les cantons ont fixé, dans la stratégie nationale en matière de démence, des objectifs destinés à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence, à réduire les contraintes et à garantir la qualité de la prise en charge. Au cœur de la démarche : l’autodétermination et la participation, les émotions et les décisions de fin de vie. Dans son article, Dr Georg Bosshard, gériatre et éthicien, membre de la sous-commission responsable, expose les enjeux de ces nouvelles directives médico-éthiques et dans quelle mesure elles offrent une orientation pour la pratique. Le projet de directives est soumis à la consultation publique à partir du 1er juin 2017.

-

Revue spécialisée

Des indignées madrilènes articulant lutte féministe, lutte anticapitaliste et quotidienneté, des féministes mexicaines dénonçant et sanctionnant en pleine place publique les auteurs des féminicides, des activistes allemandes armées de pompons, toutes de rose et argenté vêtues pour interrompre le spectacle viriliste de la gauche radicale face à la police, des militantes en marche pour enseigner aux femmes comment protéger et récupérer des semences indigènes en Inde et au Paraguay…

Des indignées madrilènes articulant lutte féministe, lutte anticapitaliste et quotidienneté, des féministes mexicaines dénonçant et sanctionnant en pleine place publique les auteurs des féminicides, des activistes allemandes armées de pompons, toutes de rose et argenté vêtues pour interrompre le spectacle viriliste de la gauche radicale face à la police, des militantes en marche pour enseigner aux femmes comment protéger et récupérer des semences indigènes en Inde et au Paraguay…Ce nouveau numéro de Nouvelles questions féministes illustre le renouvellement actuel des formes de militantisme féministe. Mais qu’est-ce qui a changé? Que reste-t-il des modes d’organisation, de communication et d’action du féminisme des années 1970? Les jeunes féministes ont-elles fait tabula rasa de l’héritage des anciennes pour inventer du neuf? Oui et non. De nouveaux modes d’organisation émergent et les grilles de lecture qui les sous-tendent ont quelque peu changé, en particulier avec le développement des approches intersectionnelle et queer. Mais souvent, en même temps, les jeunes militantes cherchent à articuler leurs pratiques avec celles des «aînées» du mouvement. Ce numéro sera suivi d’un second sur le même thème.

-

Statistiques

Une légère hausse des dépenses de l’aide sociale a été enregistrée en 2015 en Suisse. Elle est plus faible que les années précédentes.

Aide sociale stricte. En 2015, les dépenses nettes de l’aide sociale au sens strict (aide sociale économique) se sont élevées à environ 2,6 milliards de francs. Cette hausse de 2,1% est plus faible que les années précédentes (+5,5% en 2014, +3,1% en 2013). Elle est due en partie à l’évolution du nombre de personnes assistées, qui a augmenté en 2015 de 1,4% par rapport à l’année précédente. Les dépenses annuelles moyennes par bénéficiaire sont restées à peu près stables. Elles ont passé de 9786 francs en 2014 à 9854 francs en 2015 (+0,7%). La hausse avait été de 3,6% l’année précédente.

Aide sociale stricte. En 2015, les dépenses nettes de l’aide sociale au sens strict (aide sociale économique) se sont élevées à environ 2,6 milliards de francs. Cette hausse de 2,1% est plus faible que les années précédentes (+5,5% en 2014, +3,1% en 2013). Elle est due en partie à l’évolution du nombre de personnes assistées, qui a augmenté en 2015 de 1,4% par rapport à l’année précédente. Les dépenses annuelles moyennes par bénéficiaire sont restées à peu près stables. Elles ont passé de 9786 francs en 2014 à 9854 francs en 2015 (+0,7%). La hausse avait été de 3,6% l’année précédente.Prestations sociales. Par rapport aux dépenses totales de toutes les prestations sociales, qui se montaient en 2014 à 157 milliards de francs selon les Comptes globaux de la protection sociale (CGPS), l’aide sociale au sens strict représentait une part de 1,6%.

Aide sociale large. En 2015, la Confédération, les cantons et les communes ont dépensé environ 8 milliards de francs pour l’aide sociale au sens large, soit une augmentation de 1.9% par rapport à 2014, contre 4.6% de 2013 à 2014. L’augmentation des dépenses a ainsi ralenti.

Part des PC. Dans ce montant de 8 milliards, 60%, soit 4,8 milliards de francs, concernent les prestations complémentaires à l’AVS/AI et un tiers l’aide sociale au sens strict. Le reste des prestations sociales au sens large (aides aux personnes âgées ou invalides, aides aux chômeurs, aides à la famille, avances sur pensions alimentaires et aides au logement) ne représentaient ensemble que 7,3% des dépenses.

Financement. En 2015, 44,6% des dépenses de l’aide sociale au sens large ont été financés par les cantons, 36,9% par les communes et 17,8% par la Confédération.

-

Le paradigme de l’État d’investissement social se présente comme une stratégie de réforme pour relever les défis posés à l’État social. En réponse aux critiques néolibérales de l’État-providence keynésien, il propose de réorienter les dépenses sociales en investissant dans la formation et le développement du capital humain. Au travers de mesures d‘activation visant l’amélioration de l’employabilité et de politiques familiales favorisant la disponibilité pour l’emploi, c’est une nouvelle conception de la politique sociale comme facteur productif qui prend forme. Forme qui est ici examinée et débattue par une sélection de contributions de spécialistes suisses et internationaux. L’ouvrage fournit des analyses et des réflexions critiques tant sur les fondements idéologiques que sur les implications pratiques de la stratégie de l’investissement social.

Le paradigme de l’État d’investissement social se présente comme une stratégie de réforme pour relever les défis posés à l’État social. En réponse aux critiques néolibérales de l’État-providence keynésien, il propose de réorienter les dépenses sociales en investissant dans la formation et le développement du capital humain. Au travers de mesures d‘activation visant l’amélioration de l’employabilité et de politiques familiales favorisant la disponibilité pour l’emploi, c’est une nouvelle conception de la politique sociale comme facteur productif qui prend forme. Forme qui est ici examinée et débattue par une sélection de contributions de spécialistes suisses et internationaux. L’ouvrage fournit des analyses et des réflexions critiques tant sur les fondements idéologiques que sur les implications pratiques de la stratégie de l’investissement social.Jean-Michel Bonvin est professeur de sociologie et de politique sociale à l’Institut de démographie et socioéconomie de l’Université de Genève. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines des politiques sociales et de l’emploi et sur l’innovation organisationnelle dans le secteur public.

Stephan Dahmen est chargé de recherche à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Bielefeld. Ses recherches portent sur la transition de l’école au marché du travail, la sociologie de la jeunesse et l’aide à l’enfance et à la jeunesse.

Lire la recension de cet ouvrage sur le site du PNR LIVES

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

De son vrai nom Marc Zaffran, Martin Winkler est médecin et écrivain à succès. Il a écrit une quinzaine de romans et une dizaine d’essais sur son métier qu’il a pratiqué durant 25 ans en France. Rappelons « La Maladie de Sachs » (1998), sur la vie d’un généraliste de province, ou «En souvenir d’André», sur la fin de vie. Il est aujourd’hui établi au Québec où il collabore à la formation médicale dans plusieurs universités.

De son vrai nom Marc Zaffran, Martin Winkler est médecin et écrivain à succès. Il a écrit une quinzaine de romans et une dizaine d’essais sur son métier qu’il a pratiqué durant 25 ans en France. Rappelons « La Maladie de Sachs » (1998), sur la vie d’un généraliste de province, ou «En souvenir d’André», sur la fin de vie. Il est aujourd’hui établi au Québec où il collabore à la formation médicale dans plusieurs universités.Dans son ouvrage paru l’an dernier, le titre «Les Brutes en blanc» annonce immédiatement la couleur. Martin Winkler est fâché et il explique ses quatre vérités aux médecins et au système de santé français. Il dresse un survol large et étoffé de ce qui reste rigide, trop directif voire autoritaire, insuffisamment ouvert au dialogue.

C’est au grand public que l’auteur s’adresse en priorité, avec l’objectif de mieux informer les patient-e-s, actuels ou futurs, sur les piliers principaux, les grandes règles légales et déontologiques régissant la pratique de la médecine aujourd’hui. Notamment les droits à l’information et au respect de sa dignité et de son intégrité, et la faculté constante de refuser tel acte ou la poursuite du traitement. Le malade peut faire valoir ses droits à n’importe quel moment sans que le praticien prenne une position vexée du style Vous n’allez pas m’apprendre mon métier.

S’agissant d’écueils à éviter et de fautes à ne pas commettre, ce livre sera aussi parcouru avec intérêt par les médecins, praticiens comme enseignants. On peut regretter que certaines formules discutables, voire inappropiées, risquent de dissuader certains à poursuivre leur lecture. D’ailleurs, « Les Brutes en blanc » a fait l'objet d'un communiqué de l'Ordre français des médecins. Il lui reproche « la caricature et l'amalgame » et le fait de généraliser à l'ensemble de la profession les dérives de quelques-uns dont l’Ordre condamne fermement les pratiques. Pour l’auteur de cette recension, ces réserves ne devraient toutefois pas détourner le public de la lecture.

La médecine est destinée à servir l’autre. Martin Winkler rappelle la formule « Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours ». Il parle de la différence entre soigner et traiter, de l’asymétrie obligée de la relation et de l’« aura » du soignant, dont il faut se garder d’user indûment. Il importe de « s’acclimater à l’idée, dérangeante si on a été formé en France, que soigner ce n’est pas décider à la place du patient, mais l’accompagner et l’épauler dans ses propres décisions ».

Les diverses formes de maltraitance

Le livre revient sur la maltraitance ordinaire vis-à-vis des patientes femmes (lire à ce propos son excellent « Le Chœur des femmes », 2009, recension sur REISO). Il dénonce la réticence de beaucoup de praticiens à accepter les demandes d’interruption de grossesse ou de stérilisation : « Au Québec, […] ligature des trompes et vasectomie sont légales depuis longtemps […] et le non-désir d’enfant est un choix de vie qui ne suscite aucun commentaire».

Winckler observe souvent un manque d’empathie chez les praticiens. Il lance aussi une pique sur la trop grande place de la psychanalyse dans la pensée médicale française, au détriment de psychologies et méthodes comportementales et cognitives. « Le plus stupéfiant dans l’attitude consistant à accuser les patients d’être les jouets de leur inconscient, c’est qu’elle laisse entendre que les médecins, eux, n’ont pas de pensées mauvaises ni de désirs tordus. » L’auteur regrette également, dans des situations difficiles, la position du Je ne peux (plus) rien pour vous. « On peut toujours faire quelque choses, et les choses utiles ne sont pas nécessairement spectaculaires. Mais beaucoup de médecins ne savent pas et surtout n’osent pas penser ‘hors des cases’. »

Un chapitre parle de possibles excès de zèle préventif, y compris la «surenchère vaccinale », sujets sur lesquels le médecin de santé publique que je suis a quelques divergences avec Winckler, même si on a le droit de questionner la pertinence de certains dépistages et de rappeler l’impératif d’information préalable adéquate. Il insiste sur l’importance de clarifier – auprès des patient-e-s – une possible confusion entre probabilité et risque, et d’éviter la tendance à transformer la probabilité en prédiction.

Une autre maltraitance fréquente, voire une «cruauté» (sic), apparaît dans la prise en charge de maladies graves. Estimant que tout se passe comme si le traitement du cancer relevait du tout ou rien, il écrit : « Bien évidemment c’est faux. Tout patient peut consentir à un geste chirurgical et refuser une chimiothérapie, ou l’inverse, en sachant qu’il ne s’agit pas nécessairement du choix le plus efficace. [Or,] en France, pas question pour beaucoup de médecins de faire du sur-mesure. On impose une chimio prêt-à-porter.»

L’auteur revient sur le thème débattu dans « En souvenir d’André »: la maltraitance en fin de vie. « Les médecins hollandais, belges, suisses, canadiens, qui d’ores et déjà aident des malades conscients et déterminés à mettre paisiblement fin à leurs jours, ne sont pas moins respectueux de l’éthique que les praticiens boursouflés qui s’expriment sur les chaînes françaises […] En France, l’hypocrisie est de rigueur. Car, dans tout le pays, des médecins mettent fin à la vie de personnes âgées, de nouveau-nés prématurés, de malades au stade terminal. »

La faculté, l’industrice pharmaceutique et la politique

Quant à la (dé-)formation des médecins et à l’éthique, Martin Winkler n’est pas moins critique. « En France comme ailleurs, nombreux sont les praticiens intègres et bienveillants. On aimerait qu’ils soient les plus influents. La réalité est tout autre […] Car dans les facultés françaises, on n’enseigne pas la compréhension et le soin des personnes, on enseigne la pathologie et le diagnostic. On y forme les futurs membres d’une classe privilégiée. Leur formation vise à acquérir les postures avalisant l’autorité des médecins sur tous les autres citoyens.

Des chapitres sur les très forts liens entre industrie pharmaceutique et médecins (« prescripteurs dociles ») ou sur l’importance de pratiques et garanties adéquates dans la recherche complètent le tableau. En conclusion, le livre donne des recommandations aux patients sur ce qui peut/doit être fait face à la maltraitance médicale, sur la possibilité de saisir diverses instances, y compris pénale, ainsi que sur la façon de prévenir cette maltraitane

Relevons un dernier point: Winckler ne veut pas que les médecins s’engagent en politique au motif qu’ils savent des choses confidentielles sur un certain nombre des électeurs. Ils seraient alors la cible de lobbies. Mais n’est-ce pas le lot de n’importe quel politicien ? Les motifs avancés paraissent fragiles pour limiter la qualité de citoyens des médecins. A mon sens, ils peuvent apporter des contributions d’importance aux débats sociétaux, y compris parlementaires.

-

925 personnes ont participé à cette enquête nationale. Elles viennent des trois régions linguistiques et ont toutes suivis des cours en 2015. Les principaux résultats:

925 personnes ont participé à cette enquête nationale. Elles viennent des trois régions linguistiques et ont toutes suivis des cours en 2015. Les principaux résultats:- Activité professionnelle. Résultat alarmant, 56% des personnes sondées estiment que leurs connaissances en lecture et écriture sont insuffisantes pour leur activité professionnelle. C’est deux fois plus qu’en 2007 dans l’enquête romande d’alors. Cette progression indique que les exigences par rapport à la maîtrise de la langue écrite en milieu professionnel sont en augmentation.

- Horaires irréguliers. Un autre résultat de l’enquête interpelle : 48% des apprenants actifs professionnellement ont des horaires de travail irréguliers. Participer dans ces conditions à des cours de formation continue est un parcours du combattant. Par ailleurs, 22% des participants indiquent que les horaires de travail irréguliers les ont empêchés à s’inscrire plut tôt à une formation.

- Informatique. Concernant l’utilisation de l’ordinateur au travail, 5% des apprenants n’arrivent pas du tout à répondre aux tâches demandées, 27% seulement partiellement. Des formations continues en entreprise sont nécessaires pour améliorer les chances de ces personnes à garder leur emploi dans le contexte de la numérisation croissante.

Cette enquête donne des indications précieuses sur les mesures à prendre ces prochaines années par les acteurs publics et associatifs pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur la formation continue. La Fédération lance un appel aux employeurs afin qu’ils s’associent aux travaux: la qualification dans le domaine des compétences de base en entreprise est de plus en plus indispensable pour le maintien de l’emploi.

-

La plateforme Jeunes et médias de l’Office fédéral des assurances sociales propose ses premiers clips vidéo de prévention en réalité virtuelle sur les opportunités et les risques des médias numériques. Ces clips sont destinés aux parents et grands-parents d’enfants de 7 à 12 ans. L’aspect novateur se situe dans la technique utilisée – la réalité virtuelle – qui permet à l’adulte de se plonger dans l’univers de l’enfant et de vivre une expérience à travers ses yeux.

La plateforme Jeunes et médias de l’Office fédéral des assurances sociales propose ses premiers clips vidéo de prévention en réalité virtuelle sur les opportunités et les risques des médias numériques. Ces clips sont destinés aux parents et grands-parents d’enfants de 7 à 12 ans. L’aspect novateur se situe dans la technique utilisée – la réalité virtuelle – qui permet à l’adulte de se plonger dans l’univers de l’enfant et de vivre une expérience à travers ses yeux.

Deux thématiques sont déjà en ligne:- Réseaux sociaux : apprenez à connaître la «place de jeux virtuelle» des jeunes et découvrez les opportunités et les risques de ces nouveaux canaux de communication.

- Cyberharcèlement : Léa, 10 ans, veut devenir une star de Youtube. Au lieu de récolter gloire et paillettes, elle subit des moqueries de ses camarades d'école. Lorsque le harcèlement se poursuit dans le monde numérique, sa vie devient un enfer.

Quatre thématiques suivront:- Usage des médias : tout ce que vous devez savoir pour pouvoir fixer le plus tôt possible des règles judicieuses avec vos enfants.

- Médias et réalité : sachez comment accompagner les enfants dans la découverte des médias tout en favorisant leur autonomie et en développant leur sens critique face aux manipulations.

- Porno et violence : Paul, 12 ans, échange des contenus douteux avec ses amis sur son smartphone. Un jour, la police débarque à l'école et la plaisanterie tourne au vinaigre.

- Abus de jeux vidéos : Amare, 7 ans, reste volontiers plongé durant des heures dans les jeux vidéo. Lorsqu'un jour sa grand-mère lui retire sa tablette, la situation tourne au drame.

-

Les connaissances du trouble du spectre de l’autisme ont considérablement évolué ces dernières années. Elles amènent non seulement des éléments de compréhension essentiels, mais apportent des pistes pour intervenir auprès des enfants et adolescents.

Les connaissances du trouble du spectre de l’autisme ont considérablement évolué ces dernières années. Elles amènent non seulement des éléments de compréhension essentiels, mais apportent des pistes pour intervenir auprès des enfants et adolescents. Lors de la journée cantonale de formation continue sur l’autisme à l’école, le 1er mars 2017 à la HEP Vaud, Evelyne Thommen s’est exprimée sur «Les particularités cognitives dans l’autisme et leurs conséquences sur l’accompagnement à l’école».

Lire aussi les articles écrits ou co-écrits par Mme Thommen pour REISO :

- Autisme : quels accompagnements en Suisse ? 4 juillet 2016

- Des personnes douées d’autisme dans les entreprises, 18 janvier 2016

- Le syndrome d’Asperger, handicap invisible, 23 octobre 2014

-

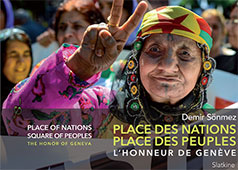

Livre de photos

Tirées de l’exposition de Demir Sönmez «Place des Nations/Place des peuples» présentée en avril et mai 2016, les photographies rassemblées dans cet ouvrage sont le fruit d’un travail de sept ans.

Tirées de l’exposition de Demir Sönmez «Place des Nations/Place des peuples» présentée en avril et mai 2016, les photographies rassemblées dans cet ouvrage sont le fruit d’un travail de sept ans.Par ce livre, l’auteur souhaite porter son témoignage à la connaissance d’un plus grand nombre. Cette place symbolique voit en effet défiler une sorte de reflet des événements contemporains à travers le monde.

Ces photographies souvent émouvantes évoquent avec beaucoup de dignité des drames que certains ne voudraient pas voir.

Vernissage du livre : mercredi 17 mai 2017 de 18 à 20 h au Café Slatkine, rue des Chaudronniers 5 à Genève.

-

Brochure

En Suisse, la formation en travail social a évolué et s’est consolidée en permanence au fil des années. Les directions des hautes écoles de travail social de la Suisse alémanique, Suisse romande et du Tessin, dans le cadre de leur conférence spécialisée, présentent les études de travail social aux milieux intéressés dans une brochure commune disponible en français, allemand et italien.

En Suisse, la formation en travail social a évolué et s’est consolidée en permanence au fil des années. Les directions des hautes écoles de travail social de la Suisse alémanique, Suisse romande et du Tessin, dans le cadre de leur conférence spécialisée, présentent les études de travail social aux milieux intéressés dans une brochure commune disponible en français, allemand et italien.Après un aperçu général de la structure et de la particularité des hautes écoles spécialisées suisses et des répercussions de la réforme de Bologne, la brochure présente plus en détail le contenu des filières Bachelor et Master en travail social et leurs formalités. Elle explique les critères d'admission ainsi que les caractéristiques des études. Des mots clés pertinents décrivent les filières et permettent d'avoir une vue d'ensemble rapide.

Les perspectives professionnelles et possibilités de carrière sont décrites et complétées par des témoignages provenant des différentes régions linguistiques et des divers champs d'activité du travail social.

Cette publication est destinée à fournir les premières informations concernant les études et le domaine d'activité du travail social à tous les spécialistes, associations spécialisées, responsables en matière de formation, conseillères et conseillers en l’orientation professionnelle et étudiant-e-s potentiel-le-s.

La SASSA est la Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social. Elle soutient et promeut les filières du travail social dans le secteur des hautes écoles et de la formation, et défend l’évolution de la profession vis-à-vis de la politique et du grand public.

La brochure en format pdf

-

Dictionnaire

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Deux enseignants universitaires français de droit de la santé, de Aix-Marseille et Lille, publient ce dictionnaire comptant plus de 600 entrées. Il couvre un large éventail de domaines : pratique et techniques médicales, professions de la santé et des soins, recherche dans différents registres, pharmacie, bioéthique dans ses multiples dimensions actuelles. Pour les aspects légaux est traité essentiellement, en détail, le cadre français, avec toutefois des indications sur ce qui vaut dans d’autres systèmes. Ainsi on y trouve des informations sur la situation suisse (voir par ex. p. 163-164 - ailleurs est mentionné l’article de notre Constitution traitant des médecines complémentaires). Les institutions, agences, commissions, du domaine occupent une place notable. C’est aussi le cas des techniques de soins alternatives. De nombreux médicaments particuliers ont leur rubrique.

Deux enseignants universitaires français de droit de la santé, de Aix-Marseille et Lille, publient ce dictionnaire comptant plus de 600 entrées. Il couvre un large éventail de domaines : pratique et techniques médicales, professions de la santé et des soins, recherche dans différents registres, pharmacie, bioéthique dans ses multiples dimensions actuelles. Pour les aspects légaux est traité essentiellement, en détail, le cadre français, avec toutefois des indications sur ce qui vaut dans d’autres systèmes. Ainsi on y trouve des informations sur la situation suisse (voir par ex. p. 163-164 - ailleurs est mentionné l’article de notre Constitution traitant des médecines complémentaires). Les institutions, agences, commissions, du domaine occupent une place notable. C’est aussi le cas des techniques de soins alternatives. De nombreux médicaments particuliers ont leur rubrique.Certaines entrées sont très succinctes (toxicodépendance) ou absentes (autonomie, consentement). Pas de rubriques sida, transplantation, suicide ou assistance au suicide. Euthanasie par contre occupe légitimement deux pages et sédation trois. Nombreuses entrées en rapport avec l’assistance médicale à la procréation. On trouve « Disease mongering » (« fabrication » de maladies, sur la base d’intérêts commerciaux), alicament, cannabis thérapeutique ou encore la technique CRISPR-Cas9 - montrant le caractère actuel de la rédaction.

Cet ouvrage se parcourt avec intérêt, ses entrées apportent des informations utiles et actuelles, formulant des positions/appréciations équilibrées, non dogmatiques. Le praticien de la santé publique et de la bioéthique qui rédige la présente analyse a procédé par sondages à propos de tels ou tels concepts. Si certains sujets ne font pas l’objet d’une entrée spécifique ou sont traités de manière brève, cela reflète, logiquement, des choix que devaient faire les auteurs - et n’enlève rien au fait que, sur de multiples thèmes, ce « Petit dictionnaire » soit tout à fait utile. Il est aisé à consulter et les professionnels médicaux et des soins, de l’éthique et du droit trouveront pratique de l’avoir à disposition.

Sur un plan général aujourd’hui, une question vient à l’esprit: savoir combien de temps des documents papier garderont la place qu’ils ont eue jusqu’ici de références, tout en satisfaisant à des critères d’actualité et de maniabilité - à l’heure où chaque ado a sur son I-phone potentiellement accès à toutes les connaissances disponibles, à tant de façons d’obtenir aisément des réponses. Reste toutefois la question de la qualité/sécurité des informations, mieux assurée jusqu’ici par un livre - et par sa maison d’édition. Cela étant, même si à l’avenir des sommes fiables de données pourront de plus en plus souvent être téléchargées à partir de supports numériques, il y a pour l’instant une place et une clientèle pour des ouvrages comme ce dictionnaire - y compris ceux qui apprécient d’avoir en main un « objet de lecture » agréable à consulter.

-

Partage de fichiers, distribution de musique, installation de logiciels, la technologie du peer-to-peer (P2P) permet différents types de coopération via un échange direct de données entre ordinateurs, sans passer par des serveurs centralisés. Mais ce genre d’utilisation a au fond une portée limitée, et si l’on adopte un point de vue plus large, le P2P peut être considéré comme un nouveau modèle de relations humaines.

Partage de fichiers, distribution de musique, installation de logiciels, la technologie du peer-to-peer (P2P) permet différents types de coopération via un échange direct de données entre ordinateurs, sans passer par des serveurs centralisés. Mais ce genre d’utilisation a au fond une portée limitée, et si l’on adopte un point de vue plus large, le P2P peut être considéré comme un nouveau modèle de relations humaines.Dans cet ouvrage, Michel Bauwens et Vasilis Kostakis décrivent et expliquent l’émergence d’une dynamique du P2P fondée sur la protection et le développement des communs, et la replacent dans le cadre de l’évolution des différents modes de production. Cette nouvelle modalité de création et de distribution de la valeur, qui favorise les relations horizontales, crée les conditions pour une transition vers une nouvelle économie, respectueuse de la nature et des personnes, une véritable économie collaborative.

Une conférence sur le thème de cet ouvrage, avec Michel Bauwens, de Peer-to-Peer Foundation, et Frédéric Sultan, du Réseau francophone des communs, est organisée par la Fondation CL Mayer à Lausanne le jeudi 18 mai 2017 à 18h30 à l'Espace Dickens.

-

L’Association de défense et de détente des retraité·e·s, AVIVO section interjurassienne, a documenté les effets de seuil et lance une campagne pour que les autorités corrigent cette inégalité sociale.

L’Association de défense et de détente des retraité·e·s, AVIVO section interjurassienne, a documenté les effets de seuil et lance une campagne pour que les autorités corrigent cette inégalité sociale.Qu’est-ce qu’un effet de seuil ? Un rentier disposant d’un revenu juste suffisant sans les prestations complémentaires AVS-AI (PC) aura un revenu disponible inférieur à celui d’un rentier qui bénéficie de ces prestations.

En effet, le premier n’aura droit ni au subside total des primes d’assurance maladie, ni à la gratuité de la redevance radio-TV (Billag), ni à d’autres avantages comme la réduction du prix de l’abonnement au journal ou une éventuelle allocation communale (notamment Delémont) aux personnes à revenu modeste. Il ne bénéficiera pas de l’exonération fiscale d’une partie de son revenu comme prévu pour les prestations complémentaires non imposables.

Il ne bénéficiera pas non plus d’autres avantages comme, par exemple, le remboursement de frais de maladie (y compris soins dentaires et soins à domicile, pédicure) et des moyens auxiliaires (lunettes, lit électrique, etc.).

L’addition de ces avantages peut induire une différence de plus de Fr.5'000.- par an sur un revenu disponible de l’ordre de Fr 14'000.-.

La section interjurassienne de l’AVIVO estime que cet écart est «inadmissible» et a lancé une pétition pour supprimer ces effets de seuil. Elle a mis au point, avec Joël Plumey, une documentation très complète qui présente l’historique, des situations personnelles et des graphiques pour bien visualiser le problème.

-

Les dépenses totales de santé se montaient à 77,8 milliards de francs en 2015 selon les standards de l’OCDE. Cette somme a été définie sur la base des calculs provisoires de l’Office fédéral de la statistique.

Les dépenses totales de santé se montaient à 77,8 milliards de francs en 2015 selon les standards de l’OCDE. Cette somme a été définie sur la base des calculs provisoires de l’Office fédéral de la statistique.

Les calculs par habitant et par mois

En 2015, les dépenses mensuelles de santé ont atteint 783 francs par habitant, soit 24 francs de plus que l'année précédente. Elles ont été couvertes à raison de

- 277 francs (+11) par l'assurance-maladie obligatoire, qui prend ainsi en charge environ un tiers des dépenses totales de santé

- 50 francs (+1) par des assurances sociales telles que l'AVS, l'AI et l'assurance-accidents

- 32 francs (+/-0) par d'autres prestations sociales sous condition de ressources

- 51 francs (+1) par les assurances complémentaires

- 143 francs (+3) par les contributions de l'État

- 12 francs (+/-0) par d'autres financements privés

- 219 francs (+8) par les contributions directes des ménages en plus de leurs primes d'assurance. Ce montant comprend en particulier le financement des prestations des établissements médico-sociaux, des traitements dentaires ainsi que la franchise et la participation aux frais prévues par l'assurance-maladie pour les traitements hospitaliers et ambulatoires.

Ces données 2015 sont influencées par deux facteurs majeurs :- Un effet lié à la révision du modèle de calcul, il représente 3,3 milliards de francs (+4,6%) par rapport à l’année précédente

- Un effet lié à la croissance ordinaire des dépenses, il représente 3,2 milliards (+4,3%) par rapport à l’année précédente.

-

Revue spécialisée

Le 17e numéro «d'égal à égalE», la revue de la déléguée à l'égalité du canton du Jura, est consacré aux «Métiers techniques au féminin».

L’orientation professionnelle des jeunes est fortement sexuée. Le monde de la technique en est un exemple criant. La représentativité féminine y est particulièrement faible: sur les quelque 20 000 places d'apprentissage technique proposées chaque année en Suisse, à peine 1000 sont occupées par des jeunes femmes.

En donnant la parole aux femmes formées ou en formation dans un métier technique et en interrogeant différents acteurs et actrices du domaine, cette publication propose plusieurs regards et prises de positions sur la question de la représentation féminine dans l’industrie et dans les formations techniques.

d'égal à égalE N° 17 en format pdf

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)