Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Livre

Cet ouvrage traite d’un objet de recherche singulier : le corps comme opérateur de la construction du lien aux autres. C’est dans ce domaine que l’auteur a élaboré une perspective originale. Son cursus de formation, conjuguant des études de sociologie, de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et de psychologie, ainsi que son parcours personnel, incluant par exemple le statut de boxeur et d’athlète, l’ont manifestement beaucoup guidé pour en tracer les contours. Aussi est-ce au fil d’une lecture quasi narrative d’un chemin de recherche que le lecteur comprend le système de références théoriques mis en place par l’auteur : « des corps de filles et de garçons en mouvement dans les quartiers », « éducation par le sport », « langage du corps », « douleurs socialisantes », « éducation émotionnelle »… et surtout « éducation – par le corps – à l’empathie ».

Ce livre est un outil pédagogique. En l’écrivant, Omar Zanna ne pensait pas seulement aux chercheurs et aux étudiants ; il s’adresse à des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et à tous ceux qui s’intéressent à l’éducation.

Omar Zanna est docteur en sociologie et en psychologie, maître de conférences (HDR) à l’université du Maine (Le Mans). Il est également l’auteur de Restaurer l’empathie chez les mineurs délinquants (Dunod, 2010) et Un alcoolique anonyme : Autobiographie d’une abstinence (PUR, 2013, avec Hugues Pentecouteau).

Site internet Le Comptoir des presses d’universités

-

Une dizaine d’élèves, autant de cas ; entre ceux qui ont connu la guerre et ne s’en remettront pas et les autres qui sont en bagarre avec leur entourage, l’autorité, la discipline ou eux-mêmes, Pascal Trépey, enseignant en classe de développement, les côtoie chaque jour.

Ses élèves présentent tous de fortes lacunes cognitives et, pour bon nombre d’entre eux, d’énormes problèmes comportementaux.

Il nous raconte leur quotidien en s’efforçant de restituer au plus juste les dialogues parfois hallucinants qui émaillent les journées de cours.

Fort, implacable, parfois cocasse, ce livre coup de poing se veut un témoignage constructif pour faire face aux réalités d’un univers complètement à part, dont il serait vain de nier l’existence.

Site internet Editions Favre

-

Revue spécialisée

Quelle place dans la ville pour le travail du sexe ?

Dans un rapport publié en décembre, la Cour des comptes fait plusieurs propositions pour améliorer l’application de la loi sur la prostitution.

La Lettre d’Aspasie revient sur certaines de ces propositions. Elle se fait l’écho des préoccupations des travailleuses et travailleurs du sexe et met en lumière les recommandations qui œuvrent pour de meilleures conditions de travail. La Lettre d’Aspasie soulève également les enjeux du vivre ensemble par un BD-reportage de Tom Tirabosco.

Une citation de la lettre :

« Au XVe siècle les représentants du pouvoir politique s’engageaient à faire des logements convenables, à des prix raisonnables pour les prostituées. Le quartier dédié n’était pas exclusif, les documents anciens attestent de la cohabitation avec d’autres métiers : notaires, boulangers, charpentiers, manœuvres cohabitaient en bonne intelligence. Les filles publiques devaient payer l’impôt et en cas d’incendie elles devaient, à l’instar des charpentiers, des maçons et des servantes, participer à l’extinction des incendies. En un mot, elles avaient un statut, avec des droits et des obligations. »

Isabelle Brunier, Historienne, citée par Aspasie

La lettre d’Aspasie 2015 en format pdf

-

Revue spécialisée

Au sommaire du dossier « L’être humain augmenté » :

- Quelques réflexions sur le rapport entre la science et le handicap (Adriano Previtali, Pro infirmis)

- Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (Ursula Schneiter, Office fédéral des assurances sociales)

- Financement des prestations de santé : le souhaitable et le possible (Jörg Indermitte, Stefan Otto, Office fédéral de la santé publique)

- Chances et risques du diagnostic prénatal (Daniel Surbek, Clinique universitaire de gynécologie de l’Hôpital de l’Ile, Berne)

- Amélioration humaine : la nécessaire gouvernance des attentes à l’égard des capacités (Gregor Wolbring, University of Calgary)

- Apprendre à vivre aux frontières de la vie : entre possible et finitude (Patrizia Kalbermatten-Casarotti, Rudolf Joss, Palliativ Luzern)

- Augmentation de l’être humain : recherche et droit des brevets d’invention (Charles Joye, Université de Lausanne / Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)

- No-Body Is Perfect !? La discussion bioéthique sur l’amélioration humaine (Frank Mathwig, Fédération des Eglises protestantes de Suisse)

CHSS en ligne

-

La question de la fin des institutions, bien que provocatrice, est bien au centre des réflexions et parfois des inquiétudes. La montée en puissance des actions préventives a-t-elle un lien direct avec la diminution des taux d’occupation ? La mise en œuvre des politiques inclusives dans les écoles régulières a-t-elle un effet sur la demande de places en institutions spécialisées ? Les réponses sont bien sûr nuancées. Les conférences dont les textes figurent dans la brochure :

- Le placement dans l’histoire des politiques contemporaines de l’enfance : entre mesure et démesure - Joëlle Droux

- Désinsulariser nos écoles, voilà le défi qui s’offre à nous ! - Cédric Blanc

- Education sociale : expérience et leçons du Centre de Chevrens - Dominique Chautems Leurs, Philippe Bossy

- L’AEMO et autres formes de travail en amont, fossoyeurs des institutions ? - Willy Baumgartner

- Désinstitutionalisation – pourquoi et comment ? - Jamie Bolling

- L’institution plurielle et le changement institutionnel contemporain - Lise Demailly

- Institutions sociales et prestations, du passé au présent pour quel futur - Pierre Gfeller

- Préventif, éducatif, curatif and if ? Bientôt la fin des institutions ? Transformations, réalités, prospectives et opportunités pour la réflexion et l’action - Eric Paulus

La brochure en format pdf

-

Tous les quatre ans, des élèves de 11 à 15 ans de presque tous les pays européens participent à l’enquête Health Behaviour in School-aged Children par questionnaire. Les chercheuses et chercheurs donnent ainsi la parole aux jeunes pour qu’ils disent eux-mêmes comment ils vont, s’ils se sentent bien et où en est leur santé. En Suisse, cette étude sur les comportements de santé des jeunes en âge de scolarité est menée par Addiction Suisse qui publie une synthèse illustrée sur les résultats 2014.

Cette brochure aborde les thèmes de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis, de même que l’utilisation des nouveaux médias.

- Que consomment les jeunes et comment ?

- Quel usage font-ils des nouveaux médias ?

- Quelles difficultés rencontrent-ils ?

Elle comprend des tableaux, des graphiques et des explications, ainsi que des adresses utiles.

La brochure en format pdf

-

Dans une étude menée dans trois cantons suisses (GE, VD, ZH) à travers des entretiens avec des membres d’autorités de protection et d’autres acteurs du système de protection, les premiers effets du nouveau droit ont été explorés à partir de trois axes thématiques : l’autorité interdisciplinaire, l’audition et la représentation de l’enfant. Egalement étudiée, la question de savoir si le nouveau droit a influencé, et dans l’affirmative, de quelle manière, l’accès de l’enfant au système de protection.

Le rapport de l’étude comprend en premier lieu un aperçu introductif du cadre normatif international et du droit national en question.

La présentation et l’analyse des données récoltées aux niveaux cantonaux en constituent ensuite le corps principal.

Le rapport est conclu par des pistes de réflexions en vue d’améliorations spécifiques possibles dans chaque canton étudié.

L’étude en format pdf

-

Cet ouvrage est un « GPS » thérapeutique destiné à toute personne confrontée, à titre privé ou professionnel, à un problème de dépendance ou à une difficulté liée à un processus de changement.

Le travail présente une approche théorique des addictions. Se dessine ainsi, au fil des pages, un véritable modèle transformationnel qui permettra à chacun de se situer dans les différentes phases de changement et d’appliquer une stratégie adaptée. Comment changer, comment accompagner la personne qui change, quels sont les outils disponibles, comment ne jamais être en échec ? Ce manuel est un véritable outil, complet et modulable, qui permet de comprendre tant la dynamique inhérente à toute forme de dépendance que les stratégies menant au processus de changement libérateur.

Christine Davidson est un médecin psychiatre spécialisé dans les approches cognitivo-comportementales et les thérapies de groupe. Elle prend la direction de la division d’abus de substances des Hôpitaux Universitaires de Genève, avant de créer un programme spécifique pour les dépendances alcooliques en 2000.

Infirmier de formation, Philippe Maso s’est spécialisé en soins intensifs et palliatifs, puis en psychiatrie et en médecine communautaire, avant de s’orienter vers les thérapies cognitivo-comportementales.

En 2005, ils créent tous deux leur propre institution de santé à Genève, « MD Consultation ». Ils sont très actifs dans le domaine de l’enseignement et de la formation, et interviennent régulièrement lors d’actions humanitaires en Haïti, au Burkina Faso et au Kenya.

Site internet de MD Consultation

-

Prise de position

Après avoir fêté ses 10 ans d’existence en 2014 et, avec près de 25 ans de travail de réduction des risques liés à l’usage de drogues à Genève, l’association Première ligne a souhaité réaffirmer sa volonté de défendre des actions en faveur des personnes usagères de drogues.

Les prises de position que l’association Première ligne présente aujourd’hui réaffirment sa volonté de défense des personnes consommatrices de drogues. Accorder un nouveau statut aux personnes usagères de drogues, c’est les reconnaître au-delà de la consommation de drogues et valoriser ce qu’elles sont et leurs potentiels en tant qu’êtres humains.

5 thématiques sont abordées qui représentent les enjeux majeurs du travail de réduction des risques pour les années à venir :

- L’accès universel aux prestations de réduction des risques liés aux drogues

L’association Première ligne réaffirme la nécessité de l’accès universel aux prestations de réduction des risques pour toute personne faisant usage de produits psychotropes.

- La prise en charge globale des personnes usagères de drogues dans notre société

En s’appuyant sur vingt ans de travail de réduction des risques liés à l’usage de drogues, l’association Première ligne se positionne en faveur d’alternatives à la guerre contre la drogue. D’une politique de santé publique liée au VIH, le travail de réduction des risques doit évoluer vers une politique de préservation de la santé globale qui tient compte des besoins sociaux exprimés régulièrement par les personnes usagères de drogues.

- Le développement d’alternatives à la guerre à la drogue

L’association Première ligne réaffirme la nécessité de logements adaptés pour les personnes usagères de drogues. Réglementer le marché des drogues, c’est prendre le contrôle sur les systèmes mafieux afin de mieux protéger les personnes qui font usage de produits psychotropes.

- Le développement d’hébergements durables en faveur des personnes usagères de drogues

L’association Première ligne réaffirme la nécessité de logements adaptés pour les personnes usagères de drogues. Offrir des logements durables, c’est donner les moyens aux personnes usagères de drogues de prendre soin de leur santé.

- Les actions de réduction des risques liés à l’usage de drogues en milieu festif.

L’association Première ligne réaffirme la nécessité d’actions de réduction des risques liés à l’usage de drogues en milieu festif. Les actions en milieu festif et les services d’analyse de substances psychotropes doivent se développer et recevoir la reconnaissance et les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.

Les 5 prises de position en format pdf

-

Dans le cadre de leur campagne annuelle, les Centres sociaux protestants – actifs dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne-Jura – mettent en lumière un fait connu mais peu visible, celui des personnes en situation de pauvreté qui ne touchent aucune prestation sociale. Plusieurs facteurs en sont la cause.

Non-recours aux prestations sociales

Il existe une part de personnes ou ménages qui vivent sous les seuils de pauvreté et sans prestations sociales ; leur proportion varie selon les études et les définitions mais le phénomène est connu de longue date, notamment dans les statistiques de l’OFS.

Les CSP constatent que de nombreuses personnes venant chercher de l’aide au CSP n’ont pas fait usage du droit à des prestations sociales tels que l’aide sociale, l’allocation logement, le subside d’assurance-maladie et dans certains cantons les prestations complémentaires pour familles. Certaines personnes préfèrent multiplier des emplois précaires et restreindre exagérément leur consommation ou encore s’endetter plutôt que d’y recourir. La honte, la méconnaissance des prestations existantes et des droits, la crainte de devoir dévoiler des aspects intimes de la vie privée, les freins administratifs, la peur de l’impact sur le statut de séjour ou celle de devoir rembourser sont les principaux facteurs en cause.

Une plus grande paupérisation

Les situations de non-recours aux prestations sociales induisent des problèmes sociaux, sanitaires et d’endettement. Certaines personnes et familles renoncent à des dépenses médicales ou à des visites chez le médecin ou le dentiste. Cela pose la question de l’accès aux soins ou du renoncement pour raisons économiques. Elles n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins vitaux et accumulent les impayés. Les loisirs sont sacrifiés (plus de repas entre collègues, d’activités sportives ou autres sorties), le lien social s’étiole dangereusement et l’isolement menace.

Autour de vous, des personnes sont en situation précaire et vivent avec la peur du lendemain

Fort de ces observations, les CSP ont axé leur campagne annuelle sur la précarité cachée qui nous entoure. Nous connaissons peut-être tous une famille, une voisine ou un voisin qui a de la peine à boucler ses fins de mois en raison de la perte d’un emploi ou de conditions de vie précaires. Les CSP veulent mettre en lumière ces situations méconnues. Dans des situations de précarité, la complexité des systèmes d’aide et des démarches à entreprendre peuvent être un obstacle quasi insurmontable. Les missions d’écoute, de conseil et d’accompagnement professionnels des collaborateurs des CSP, sont d’autant plus nécessaires pour que les choses changent.

Source : CSP, 18 mars 2015

Lire aussi l’article de René Knüsel et Annamaria Colombo : « Non-recours : les raisons du mutisme actuel », Revue REISO, 19 mars 2015.

Site internet du CSP

-

Accepter le management moderne pour l’hôpital mais à quel prix de souffrance, d’incompréhension, de nostalgie, telle est la problématique implicite de l’ouvrage de M. Desmet. Sans prôner le refus du changement, ni le retour en arrière, il analyse et critique les excès du management actuel tout en défendant le manager moderne et en élargissant le débat sur le terrain de sa compatibilité avec l’exigence éthique.

Marc Desmet donne voix aux soignants confrontés à ces changements parfois contradictoires qui les soustraient à l’essentiel de leur mission. Pourtant, la compréhension mutuelle entre soignants et management s’exprime au travers de la voix de Olivier Joël, directeur général d’une vingtaine d’établissements sanitaires et médico-sociaux à la fondation Diaconesses de Reuilly. Oui, il est possible de valoriser la dimension spirituelle du travail, l’amour du métier, l’enthousiasme par des points d’attention structurels. Un livre accessible à tous, pas seulement aux gens du monde de la santé.

Marc Desmet est jésuite, médecin responsable de l’Unité et de l’équipe mobile des soins palliatifs à l’Hôpital Jessa de Hasselt, en Belgique. Il est éthicien, enseignant invité au Centre Sèvres.

Sur cette question, abordée sous l’angle de la santé publique, lire aussi l’article de Stéfanie Monod, cheffe du Service de la santé publique du canton de Vaud : « Quels liens entre spiritualité et santé publique ? », paru dans la Revue REISO, 5 février 2015.

Site internet Editions Lumen vitae

-

Revue spécialisée

Anita Cotting est depuis peu une retraitée militante et heureuse. Remaides l’a interviewée alors qu’elle venait de finir la passation de dossiers à sa successeure, après treize années à la direction de SANTE SEXUELLE Suisse, la fédération des centres de santé sexuelle et reproductive de Suisse. Une occasion aussi de l’interroger sur le parallèle qu’elle voit entre les combats féministes et la bio-médicalisation de la prévention dans la lutte contre le sida. Interview par Nicolas Charpentier et Sabrina Roduit.

S’abonner à Remaides, c’est gratuit, sur le site internet Groupe sida Genève.

L’interview format pdf

-

La Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, a publié sa nouvelle étude statistique sur l’économie sociale et solidaire (ESS) à Genève. Cette étude qualitative dessine les contours et met en évidence les bonnes pratiques des entreprises et organisations de l’ESS (égalité femmes-hommes dans les fonctions exécutives, intégration d’apprenti-e-s, prestations élevées pour les salarié-e-s, mesures environnementales, etc). Ces résultats confirment que l’ESS est une économie diversifiée et active dans tous les secteurs économiques ; de la production agricole à la finance, en passant par les services. Les formes juridiques des entreprises et organisations de l’ESS sont variées (associations, sociétés anonymes, coopératives, etc.), tout comme leur taille qui va de la microstructure à la grande entreprise de plus de 250 salarié-e-s.

L’ESS est une économie locale basée sur des critères éthiques, sociaux et écologiques et sur le principe de la « lucrativité limitée ». La lucrativité limitée dans l’ESS, c’est par exemple limiter, en toute transparence, à la fois la rémunération du capital et les écarts salariaux afin de réinvestir les bénéfices d’abord dans l’entreprise ou l’organisation. La lucrativité limitée permet de mettre en œuvre l’objectif prioritaire des sociétés et organisations de l’ESS : la maximisation de leur impact social et environnemental positif.

L’étude statistique confirme que les entreprises et organisations de l’ESS constituent une économie locale, non-délocalisable et à fort impact sociétal.

L’étude en format pdf

-

PRISMA s’adresse à tout professionnel de la relation d’aide. Il ouvre le dialogue avec l’enfant / le jeune accueilli au sein d’un foyer. Il permet de vérifier que le projet éducatif est adéquat ainsi que de faire la lumière sur les zones d’ombre dans le quotidien de chacun. Il demande de la part du professionnel une posture ouverte et de non-jugement.

Parmi les instruments élaborés pour faciliter la protection de l’enfant, les standards « Quality4Children » ont été conçus pour le placement des enfants hors du foyer familial en Europe. Leur particularité réside dans le fait que ces 18 standards ont été élaborés dans une approche du bas vers le haut, dans toute l’Europe, sur la base d’interviews auprès d’enfants et de jeunes adultes, de parents biologiques, de professionnels et de familles. Ils ont permis d’élaborer 18 cadres de réflexions et de recommandations correspondant aux diverses phases du placement. Ses cinq valeurs principales :

- La participation

- L’intégration de tous les points de vue et de la diversité

- Le partenariat

- L’engagement au respect de la convention internationale des droits de l’enfant

- La responsabilité et la durabilité du projet Quality4Children

En Suisse, l’association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée INTEGRAS a favorisé l’utilisation de ces standards éthiques. Un groupement national s’est constitué, ainsi qu’un groupe romand. Un groupe neuchâtelois a alors décidé de reprendre les standards un à un et d’élaborer le guide PRISMA (plus de trois ans de travail). Ses auteurs :

- Thierry Degoumois, directeur adjoint de la Fondation Sandoz, Le Locle

- Pierre Seiler, directeur du Secteur petite enfance à la Fondation L’enfant c’est la vie, Neuchâtel

- Jean Vuille, directeur adjoint du Centre pédagogique de Malvilliers / NE

- Roberto Rossi, ancien directeur de la Fondation Carrefour, Travers / NE

- Jean-Marie Villat, directeur de la Fondation Borel, Dombresson / NE

- Luca Fumagalli, adjoint au chef du Service des institutions pour adultes et mineurs (SIAM) / NE

- Jean-Daniel Stauffer, chef de l’Office de protection de l’enfant de La Chaux-de-Fonds

- Frédéric Schallenberger, chef de l’Office de protection de l’enfant de Neuchâtel

Informations complémentaires : Jean-Marie Villat, Fondation F.-L. Borel, Dombresson, 032 854 25 25 ou par mail à jean-marie.villat (at) ne.ch

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Traitant de sociologie de la médecine, des soins et des relations soigné-soignant, il s’agit d’une collection d’articles rassemblés par deux sociologues universitaires et une directrice des soins de centre hospitalier. La sélection compte 44 textes, connus ou moins connus, publiés au cours des 40 dernières années. Ils sont présentés en cinq chapitres :

- Individu et société : la socialisation

- Expérience et sens de la maladie

- Soins et relations de soins

- L’organisation des soins

- Logiques professionnelles et logiques profanes.

Chaque chapitre a sa propre introduction et se termine par une série de questions transversales - utiles dans un cadre de formation, qu’on soit en institution ou qu’il s’agisse d’étude personnelle. Pas d’index, car on se souviendra qu’il ne s’agit pas d’un traité, mais d’un recueil visant à introduire les étudiants aux dimensions sociales, cas échéant familiales, et culturelles des carrières qu’ils embrassent. Le lecteur trouvera parfois une langue sociologique différente de celles des études de médecine ou de soins, maîtrisable sans difficultés toutefois.

Même si certains peuvent le regretter, « la question de la contractualisation des rapports sociaux est à l’ordre du jour. Au cours des trente dernières années, les sciences sociales en ont fait une figure centrale de l’évolution. La régulation contractuelle est partout, comme une réalité et comme une aspiration » (B. Bastard).

A noter deux textes sur la fin de vie et la mort, thème majeur aujourd’hui : « La mort et la conception de la personne », de Maurice Bloch, et « Mourir à l’heure du médecin – Décisions de fin de vie en réanimation », de Nancy Kentish-Barnes. Extrait : « Dans ces services, deux types de mort prévalent. La première, naturelle, évolution ultime du processus pathologique. La seconde, produite et construite, est le fruit d’une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques ». Et de rappeler que plus de 70% des décès en France surviennent en hôpital et que 50 % de ces morts hospitalières ont lieu dans les services de réanimation (services où les deux tiers des décès font suite à une décision de nature médicale). Est cité D. Sudnow « Death is a decisional matter ». Il convient d’avoir ces chiffres à l’esprit dans certains débats sur l’idée qu’il faudrait laisser « la nature suivre son cours ». Ces discours oublient parfois que pour l’essentiel la médecine a pour but de contrecarrer et si possible éliminer les processus naturels - liés à des bactéries, virus, évolutions pathologiques etc. - qui menacent la santé et la vie. Tout en forçant le trait, Kentish-Barnes présente les portraits-robots de deux types de services de réanimation : l’un hiérarchique, sous des médecins très directifs, mettant à l’écart infirmières et familles, où l’idée d’une réflexion éthique poussée ne fait pas partie de l’appareil conceptuel de l’équipe médicale ; l’autre où la collégialité et la réflexion éthique sont au cœur du processus décisionnel et fonctionnent comme critères de bon déroulement. Quelques textes discutent l’irruption croissante des moyens électroniques dans la relation de soins.

En une période où l’accent est mis sur l’importance des sciences humaines et sociales (« Medical Humanities ») dans les études, un tel recueil est utile et bienvenu. On pourrait souhaiter que l’éventail de l’ouvrage s’étende au-delà de l’Europe occidentale, avec ses minorités culturelles toutefois, mais il s’agirait alors d’une autre entreprise, qui s’en irait vers des anthropologies exotiques, l’ethnomédecine voire l’ethnopsychiatrie. Pour la formation de base des professionnels, l’ouvrage dirigé par F. Sicot et coll. remplit son objectif.

Jean Martin

-

Avec Taylor, le « père » de l’organisation scientifique du travail, les ouvriers devenaient un rouage passif, astreint à une stricte conformité aux consignes et modes opératoires. Leur travail devait se dérouler indépendamment de leur état d’esprit, de leurs états d’âme et de leurs savoirs.

Le management moderne semble aux antipodes d’une telle orientation. Il clame sa volonté de reconnaître la dimension humaine des salariés, mise sur leur subjectivité, leur personnalité et tend à « psychologiser » les rapports de travail.

Pourtant Danièle Linhart soutient que la logique reste la même : dans les deux cas, s’organise en réalité une disqualification des métiers, de la professionnalité, de l’expérience qui tend à renforcer la domination et le contrôle exercés par les dirigeants. Le résultat est le même : un travail qui perd son sens, qui épuise. Pire encore, le travail moderne précarise subjectivement les salariés, qui, constamment mis à l’épreuve, sont conduits à douter de leur propre valeur et légitimité.

En rapprochant Taylor des managers modernes, l’auteur questionne cette idéologie qui prend de plus en plus de place dans la réalité du travail telle qu’elle se dégage à travers ses propres enquêtes et celles des spécialistes en sciences sociales du travail.

Les titres des chapitres

- Voyage au pays des anthropreneurs

- La grandeur de taylorisme et du fordisme : de la volonté de pouvoir au pouvoir de la volonté

- Redéfinitions du travail, de la morale et du bonheur : un nouveau modèle managérial

Site internet des Editions érès

-

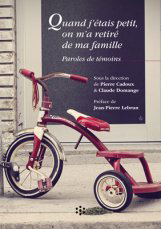

« Tu arrives fermée à cause de ta vie, de ton enfance qui t’a appris à te refermer sur toi. La vie en groupe t’apprend que tu ne laisses pas les autres indifférents. » (Parole de témoin)

Ce livre réunit les témoignages de 12 personnes accueillies dans leur jeunesse par des familles ou des établissements spécialisés. Elles disent les raisons de leur placement et les ressources qu’elles y ont trouvées. Si un jeune ne se projette souvent que dans un avenir proche, ces histoires élargissent l’horizon en se demandant comment construire sa vie avec ce que l’on a reçu. Dans cette quête, il s’agit moins de comprendre ce qui est arrivé que de trouver quelqu’un sur qui s’appuyer.

Donner la parole directement aux intéressés apporte un point de vue habituellement inaccessible aux travailleurs sociaux et c’est toute la richesse de cet ouvrage. Ces témoignages mettent en évidence que le travail institutionnel, s’il est loin d’être parfait, n’en est pas moins opérant.

Avec une belle préface de Jean-Claude Lebrun

Site internet Presses de l’EHESP

-

Le 18 octobre 2015 auront lieu les élections au Conseil national et au Conseil des Etats. En tout, 246 sièges seront repourvus. En ce début d’année électorale, nous avons posé les trois questions suivantes à huit partis politiques :

- Pourquoi une personne en situation de handicap devrait-elle soutenir votre parti ?

- Que fait concrètement votre parti pour la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ?

- Qu’a fait votre parti au cours de cette législature pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder au marché du travail ?

Le PLR, le PDC, le PEV, le PBD, Les Verts, le PS et l’UDC ont répondu à notre enquête. Le PVL n’a pas donné suite à notre requête, même après réitération de notre invitation.

Les réponses en ligne

-

De nombreuses réflexions sont menées au niveau international et national sur le thème du sur-diagnostic en médecine générale. Publiée dans la revue médicale internationale (JAMA Internal Medicine), une étude réalisée par des chercheurs de la Policlinique médicale universitaire (PMU) fait état du consensus des experts suisses sur cette problématique.

Selon un panel de 35 spécialistes sollicités par la PMU, au moins cinq interventions, fréquemment pratiquées chez un nombre important de patients, n’apporteraient aucun bénéfice, alors qu’elles présentent un risque d’effets secondaires.

Outre ces possibles effets secondaires, certains traitements présentant un mauvais rapport risque-bénéfice contribuent aussi à l’augmentation des coûts de la santé. Ceux-ci pourraient être diminués de 20% sans affecter en aucune manière l’excellente qualité de la médecine pratiquée en Suisse.

La question du sur-diagnostic et du sur-traitement occupe les milieux médicaux suisses depuis plusieurs années. En 2012, l’Académie suisse des sciences avait invité les disciplines médicales à se saisir de cette problématique, afin de mettre en place des directives promouvant des soins plus efficients.

En 2014, dans le cadre d’un ambitieux projet nommé Smarter Medicine, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI), avait élaboré une première liste d’interventions qu’il est recommandé d’éviter.

Ces premiers jalons seront complétés en 2015 par la mise en place par l’Académie suisse des sciences médicales d’un concept global de guides de pratiques et de listes des interventions manifestement inutiles.

L’article en anglais en format pdf

-

En décrétant « 2014, année de l’enfance », la Ville de Genève a choisi d’examiner la place qu’elle réserve aux enfants de 0 à 12 ans dans la Cité. Le questionnement engagé a privilégié une approche concrète, inscrite dans le cadre des compétences communales, et appuyée sur des outils juridiques fondamentaux, soit les droits constitutionnellement reconnus aux enfants.

Au terme de cette analyse, le rapport établit une synthèse en quatre points, qui sont autant de perspectives de développement dans lesquels une action de la Ville de Genève est attendue :

- la garantie de l’accessibilité des prestations de la Ville à tous les enfants ;

- l’intégration de tous les enfants ;

- l’information des enfants et le respect de leur sphère privée ;

- la participation des enfants à la vie de la Cité.

Autant de pistes, peu coûteuses en termes de ressources financières et humaines, qui ne doivent pas être étudiées de manière séparée, mais intégrées dans les activités que la Cité mène au quotidien avec l’ensemble de la population.

Avec un avant-propos d’Esther Adler, conseillère administrative, et une préface de Jean Kellerhals, professeur honoraire de l’Université de Genève.

Le rapport en format pdf

-

Pourquoi certains jeunes vivant dans la rue parviennent-ils à s’en sortir alors que, pour d’autres, la rue constitue une voie sans issue ? Comment faire, après s’être approprié une identité en marge, pour se reconnaître et être reconnu comme parent, employé, étudiant, citoyen comme les autres ? Quel rôle jouent les manifestations de (non-)reconnaissance de la famille de ces jeunes, de leurs amis de rue, de leurs voisins, d’un sugar daddy, du marché de l’emploi, de l’école, des intervenants sociosanitaires, des policiers ou d’autres acteurs significatifs à leurs yeux ? Qu’est-ce qui peut expliquer que des voies de sortie conviennent à certains jeunes alors qu’elles n’ont aucun sens pour d’autres ?

À partir d’une approche interactionniste, complétée par des apports de la psychanalyse, l’auteure propose de considérer la sortie de la rue comme un processus paradoxal de repositionnement identitaire, traversé par des dynamiques de reconnaissance. Privilégiant le point de vue des jeunes qui sont sortis de la rue, cet ouvrage illustre la variété des trajectoires de sortie à partir des exemples de quatre cas. Ces cas rendent explicite la cohérence des trajectoires de sortie à la lumière des attentes de reconnaissance des jeunes, de leur vécu de rue et des relations parentales qu’ils ont connues durant l’enfance. Les résultats présentés montrent que l’appropriation de la marge ne serait pas si opposée à un désir de normalité qu’on pourrait le croire. Mais ils indiquent également que les efforts de plusieurs jeunes pour s’en sortir demeurent précaires. D’où l’importance de maintenir des ponts entre la marge et le centre.

Annamaria Colombo est professeure à la Haute école de travail social Fribourg

Site internet HETS-FR

-

Fée Lauraux a 87 ans et vit à Lausanne. Sa vie a été jalonnée d’étapes qui, pas à pas, l’ont amenée à comprendre son lien à la Source et à se consacrer entièrement au mieux-être de son prochain.

Gilberte Voide Crettenand a 47 ans et vit à Sion. Elle s’intéresse depuis de nombreuses années au processus de guérison et aux ponts invisibles qui relient et unissent les choses et les gens.

Ce livre est porteur de guérison de nos peurs, de nos doutes, de nos cœurs. Une guérison par l’amour, le lâcher-prise et la confiance.

« Je souhaite que chacun et chacune, sur cette terre, puisse un jour ressentir le bonheur profond et la sérénité que je connais aujourd’hui à 87 ans. J’espère que mon témoignage incitera les humains à croire sans peur au « pourquoi pas », cette force vitale, invisible mais bien présente, qui a guidé ma vie à chacune de ses étapes et qui soutient chacun et chacune dans la réalisation de la mission de son âme.

C’est cette force supérieure qui met sur notre chemin les éléments nécessaires à réaliser notre don. Nous avons tous quelque chose de spécifique à réaliser et tout devient possible dès le moment où l’on accepte d’abandonner notre vie à la Source. Mais dans cette démarche, chacun est libre. On ne voit pas le vent… on ne voit que le mouvement des feuilles dans les branches. »

Commande en ligne sur le site internet Editions ASSA

-

Le manque de places d’hébergement pour demandeurs d’asile est une thématique récurrente dans les médias et dans les discours politiques. Depuis juin 2014, la "hausse des demandes d’asile" est systématiquement invoquée par les autorités, au point que l’on pourrait croire à une situation extraordinaire. L’ouverture d’abris de protection civile (PC) est, sauf dans de rares cas, la seule solution envisagée à court terme dans la plupart des cantons romands. Or, malgré la situation internationale, cette hausse n’a de loin pas été si "explosive" ou "extraordinaire", en regard des dernières années, comme le montre, chiffres et tableaux à l’appui, le décryptage publié par Vivre Ensemble.

Si les cantons peinent à loger les demandeurs d’asile, c’est qu’il y a d’autres raisons. Des raisons qu’aucun responsable politique n’a évoquées. Notamment, et c’est ce que révèle notre décryptage, une nette diminution en 2014 du taux de décisions de non-entrée en matière (NEM), et le fait que la majorité des personnes arrivant en Suisse se voient reconnaître un besoin de protection. Autrement dit, qu’elles ont le droit de rester et de s’installer en Suisse au regard du droit d’asile. Pourquoi ne pas simplement le dire et se défausser sur un prétendu "afflux" ?

Vivre Ensemble estime problématique cette sur-utilisation de la rhétorique de la hausse des demandes d’asile ou de l’afflux. Elle suscite un sentiment d’invasion, de peur et au final un rejet de la part de la population. Nous estimons qu’il est de la responsabilité des autorités de ne pas jouer avec ces peurs et avec le spectre de l’invasion, lorsqu’il n’est pas fondé sur des éléments factuels.

Vivre Ensemble estime nécessaire de reconnaître systématiquement le besoin de protection des personnes admises provisoirement et de revaloriser leur statut. Actuellement, les admissions provisoires sont statistiquement sorties du taux de reconnaissance, alors qu’il s’agit de personnes dont le besoin de protection est reconnu par les autorités.

Nous tenons également à dénoncer la normalisation du recours aux abris de protection civile, pourtant présenté comme solution d’urgence. Ces abris constituent à long terme une atteinte à la dignité de personnes déjà fragilisées.

Enfin, les statistiques 2014 posent un grand point d’interrogation sur la grande restructuration de l’asile prévue par la Confédération et les cantons, dans la mesure où elles feraient exploser les coûts pour les cantons, sans résoudre les problèmes d’hébergement ou d’intégration.

Le décryptage en ligne

-

En 1960, la Suisse est l’un des derniers pays d’Europe à se doter d’une assurance invalidité. Celle-ci garantit des rentes et un soutien pour la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap, comblant ainsi une lacune importante dans le dispositif de sécurité sociale.

Cet ouvrage revient sur les débats intenses dont le projet d’assurance invalidité a été l’objet entre 1944 et 1960 sur la scène politique helvétique. Alors que les cercles conservateurs sont bien décidés à ne pas précipiter la réalisation de cette nouvelle branche d’assurance, une partie importante de la population et des milieux politiques se prononce pour la mise en place d’une couverture du risque invalidité par l’État fédéral.

Analysant les interactions entre l’introduction de l’assurance invalidité, le développement de l’assurance vieillesse et survivants et la pérennisation des allocations pour perte de salaire et de gain destinées aux militaires, cette étude fondée sur une documentation inédite apporte un regard nouveau sur la place de l’invalidité dans le champ de la protection sociale.

Site internet Editions Antipodes

-

Article spécialisé

En Europe, la violence conjugale est la première cause de décès ou d’invalidité des femmes de 16 à 44 ans. Il est pourtant rare que cette « pathologie » figure dans nos dossiers et le médecin est souvent désemparé face à ce problème. Pourtant, son impact sur la santé concerne le praticien de médecine interne générale et la plupart des spécialistes : lésions physiques, santé mentale, santé sexuelle et reproductive, augmentation du risque de certaines maladies chroniques.

Pour aider le médecin dans ces situations, un protocole a été développé au CHUV : le DOTIP. Il décrit cinq étapes pour guider l’intervention :

- Détecter une éventuelle situation de violence ;

- Offrir un message clair de soutien ;

- Traiter et organiser le suivi ;

- Informer des droits et des ressources du réseau ;

- Protéger en assurant la sécurité de la victime et des enfants.

Il existe de nombreux services spécialisés qui peuvent apporter un soutien aux patients concernés. Le médecin doit les connaître, car il ne peut et ne devrait pas prendre en charge à lui seul ces situations qui nécessitent une expertise spécifique, d’autant plus que certaines démarches peuvent prendre beaucoup de temps.

L’article spécialisé dans le Bulletin des médecins suisses

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)