Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Ce n’est souvent qu’en cas de divorce que l’on mesure l’importance de la loi dans la vie d’un couple. Et pourtant, Cupidon pourrait sans autres ouvrir une importante étude d’avocats à lui tout seul ! Car à tous moments de leur vie commune, les membres d’un couple doivent prendre des décisions d’ordre juridique, y compris avant le mariage ! Et même les concubins qui préfèrent l’union libre n’échappent pas à l’arbitrage légal, par exemple pour ce qui concerne les enfants.

Entièrement actualisé en 2014, ce dossier de Bon à Savoir donne des informations simples, claires et précises, souvent illustrées d’exemples concrets. Un livre utile et nécessaire, voir indispensable pour tous ceux qui ont décidé que la vie n’était vraie qu’à deux. En n’oubliant pas toutefois que 1 + 1 = 2, mais que 2 - 1 = 1 + 1 !

Portail livres de Bon à savoir

-

Revue spécialisée

Les déformations, demi-vérités et intox sont nombreuses autour de l’assurance invalidité. Le concept d’« abus dans l’AI » est depuis longtemps employé de manière… abusive. Les chiffres sont tiraillés dans un sens ou un autre. Dans le dernier numéro de la Revue Agile, les spécialistes analyses ces dérives linguistiques et numériques. Lire notamment :

Qui interprète correctement les chiffres de l’AI ?

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) communiquait fin avril les chiffres de l’assurance invalidité (AI) pour l’année écoulée. En mai, il publiait en outre les nouvelles perspectives financières de l’AI. Rétrospectivement, on peut dire que ces informations n’ont guère provoqué de remous. Mais depuis des années déjà, on voit en particulier les partis politiques se quereller sur l’interprétation correcte des chiffres, les réactions adéquates et les éventuelles mesures à adopter.

Par Simone Leuenberger, assistante scientifique chez AGILE.CHL’abus des « abus dans les assurances »

Depuis longtemps déjà, le concept d’abus est employé de manière… abusive pour faire de l’intox. Une combinaison de termes s’est en particulier dessinée au fil de diverses campagnes politiques : les abus dans les assurances. Dans le langage populaire, ce concept revêt souvent une connotation juridique, prompte à discréditer des individus.

Eva Aeschimann, responsable de la communication chez AGILE.CHLa politique ou l’art du possible

En politique, souvent, tous les moyens sont bons pour avoir raison. Les discussions politiques autour de l’assurance invalidité montrent par exemple qu’avoir raison envers et contre tout importe souvent plus qu’œuvrer pour le meilleur. Dans une politique respectueuse, avoir toujours raison ne doit cependant jamais être un but en soi.

Stephan Hüsler, Président, AGILE.CHLa revue en ligne

-

Revue spécialisée

Au sommaire de ce dossier de la revue Remaides Suisse :

- Le VIH et la catégorisation du risque

- Etre femme et séropositive en Suisse

- Les femmes qui aiment les femmes : invisibilité et prévention VIH/IST

- Femmes migrantes subsahariennes

- Du désir d’enfant à la maternité, étape par étape

- TémoignagesCe numéro lance aussi un appel à participation pour une recherche sociologique menée par les Universités de Lausanne et Genève : « Vivre avec le VIH »

-

Dans le domaine de la santé, les difficultés de compréhension avec les migrants peuvent entraîner des problèmes allant jusqu’à l’administration de soins inadaptés. Les médecins, les infirmiers et les services sanitaires sont quotidiennement confrontés à des situations où les différences linguistiques et socioculturelles rendent la communication difficile. Les professionnels de la santé ont donc besoin des compétences et des connaissances leur permettant de relever ces défis.

La nouvelle formation continue en ligne « Interaction et qualité », créé par l’OFSP, est disponible gratuitement en français, en allemand et en italien. Elle fournit des exemples pratiques qui permettent de mieux comprendre la situation sanitaire de la population migrante et de supprimer les barrières linguistiques. Elle présente également les facteurs sociaux qui peuvent influencer le traitement et les soins administrés aux personnes migrantes.

L’outil de formation en ligne, élaboré en collaboration avec le corps médical et le personnel soignant, se compose de trois modules différents destinés aux médecins, aux infirmiers ainsi qu’au personnel soignant et au personnel d’accueil. Les médecins ayant suivi cette formation reçoivent des crédits de formation continue attribués par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue.

Accéder à la formation en ligne

-

Suite à l’acceptation par le peuple de l’initiative « Un Jura aux salaires décents » en mars 2013, le Gouvernement a élaboré un avant-projet de loi instituant un salaire minimum unique de 19 fr. 25 de l’heure.

Le salaire de 19 fr. 25 de l’heure correspond au montant nécessaire pour vivre au sens de la législation sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Il faut savoir que la législation fédérale limite fortement la marge de manœuvre des cantons en matière de fixation d’un salaire minimum. Il doit s’agir d’un salaire "social" et non d’un salaire "économique". A côté de cela, la volonté des initiants de lutter contre les bas salaires devait également être respectée. Cela signifie que le salaire social retenu devait être d’un niveau suffisant pour remplir cet objectif.

Le Parlement sera saisi de ce dossier avant la fin de l’année 2014, à l’issue de la procédure de consultation qui vient de s’ouvrir. La loi devra être adoptée dans les deux ans suivant le vote populaire, soit au plus tard en mars 2015.

Concrètement :

- Le salaire minimum cantonal s’appliquera à tous les travailleurs, à l’exception notamment des employés dont les rapports de travail sont soumis au droit public, des apprentis, de certains jeunes travailleurs (au pair, etc.), du personnel familial et des employés agricoles.

- Il aurait été disproportionné de soumettre les employés agricoles à un salaire de 19 fr. 25 de l’heure. Compte tenu des horaires très étendus dans la branche, le salaire aurait été difficilement supportable d’un point de vue économique et beaucoup d’exploitations agricoles se seraient retrouvées en difficulté.

- Quant aux branches et entreprises soumises à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimum, elles ne seront pas concernées par la loi. Le partenariat social est ainsi préservé.

- Concrètement, les branches dans lesquelles les salaires peuvent parfois être inférieurs à 19 fr.25 de l’heure et qui tombent dans le champ d’application de la loi sont l’horlogerie, la boulangerie, les garages et les transports, pour autant que les entreprises concernées ne soient pas signataires d’une convention collective de travail prévoyant un salaire minimum.

Le rapport en format pdf

-

Réalisée en Suisse, l’étude révèle une large diffusion de médicaments potentiellement inappropriés aux patients âgés et confirme la dangerosité des « médicaments potentiellement inappropriés » (MPI) : les patients qui absorbent des MPI sont plus fréquemment hospitalisés.

Avec une absorption simultanée de plus de 3 MPI, la probabilité d’une hospitalisation est augmentée de 63% par rapport à des patients sans prescription de MPI. L’étude montre par ailleurs que le nombre de prescriptions de MPI est moins élevé chez les personnes assurées dans un modèle Managed Care que chez les souscripteurs d’une assurance traditionnelle.

Dans le cadre de son projet « Système de santé durable », l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a confié cette étude à Oliver Reich, de la division des sciences de la santé de Helsana à Zurich, et Thomas Rosemann de l’Institut für Hausarztmedizin de l’Université de Zurich. Sur la base des données d’assurance de quatre caisses d’assurance maladie, l’étude consistait à examiner

- combien de MPI ont été prescrits à des patients de plus de 65 ans, assurés de base, dans un modèle Managed Care,

- quels facteurs encouragent la prescription de MPI,

- si la prescription de MPI entraîne une augmentation du nombre d’hospitalisations.

L’échantillon analysé englobait presque 50’000 patients âgés d’un modèle de Managed Care. Au moins un MPI avait été prescrit à environ un quart des patients (22.5%). Les résultats, publiés dans PLOS One, confirment la nécessité de redoubler d’efforts dans le domaine de la sécurité des médicaments. Le fait que les patients Managed Care soient moins souvent exposés à des médicaments potentiellement inappropriés laisse supposer que la thérapie médicamenteuse est plus ciblée dans des modèles de prise en charge contrôlés.

Résumé de l’étude en ligne

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Don d’organes, consentement et déchirements des proches

Le dernier roman de Maylis de Kerangal (1967) est l’histoire de Simon Limbres, surfeur passionné de 19 ans de la région du Havre (qui est celle de l’auteure). Il arrive en coma dépassé à l’hôpital de cette ville suite à un accident de la circulation. Kerangal fait vivre ce drame de manière très vraisemblable et prenante : le vécu de l’entourage et celui des médecins et autres soignants qui l’accueillent et cherchent sans succès à le sauver.

Du côté des soignants, on trouve surtout le patron du service de réanimation, une infirmière, et particulièrement l’infirmier coordinateur des prélèvements d’organes et de tissus (un des 300 de France), dont la formation et la fonction incluent « relations aux proches, psychologie, droit, dimension collective de la démarche (…) et, autre chose de plus complexe, ce tâtonnement singulier au seuil du vivant, le questionnement sur le corps humain et ses usages, l’approche de la mort et ses représentations ». Les deux parents sont remarquablement dépeints dans le drame qu’ils vivent et durant les quelques heures du parcours qui les fait accepter de faire de leur fils un donneur d’organes. De l’accident à la transplantation cardiaque dans une autre partie de la France, le roman se déroule en l’espace de vingt-quatre heures.

Réparer les vivants est très bien écrit, jamais long. Surtout, Kerangal a à l’évidence effectué un travail majeur de recherche sur le monde des urgences, de la réanimation et de la médecine de transplantation (y compris les procédures et gestes de prélèvement puis transplantation des organes - ce qui est décrit, souvent en détail, est solide). Les préoccupations des professionnels de santé sont bien exposées, leur souci du patient donneur potentiel comme de son entourage, avec la volonté de respecter pleinement leurs droits et intérêts - tout en ayant à l’esprit le problème du manque d’organes et l’intérêt général, ou pour le moins celui de centaines/milliers de personnes en attente d’organe.

C’est un de ces livres qui, tout en étant une fiction, illustrent remarquablement les diverses dimensions de questions médicales et de santé publique actuelles. Ceux qui s’intéressent à ces enjeux pratiques, psychologiques, éthiques et sociétaux seraient bien avisés de mettre ce livre à leur programme de lecture.

Dr Jean Martin, médecin

-

Plusieurs travaux ont utilisé les données de l’enquête Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) pour identifier les déterminants individuels de la perte d’autonomie. En 2012, un questionnaire spécifique ciblé sur les situations et les conditions de la fragilité a été ajouté à l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) de l’Institut français de recherche et documentation en économie de la santé.

Cette comparaison met en évidence de légères différences dans la prévalence de la fragilité obtenue entre les deux enquêtes utilisant des questions différentes, mais aussi au sein d’une même enquête (SHARE) avec des mesures dissemblables. En revanche, elle montre également une certaine homogénéité dans les déterminants de la fragilité et attestent attestent la présence d’inégalités sociales de fragilité.

L’étude en format pdf

-

Cet article fait le point sur les soins sous contrainte lors d’une entrée volontaire en hôpital psychiatrique, lors d’une perte de discernement, lors des trois jours de rétention prévu par le code civil, lors de traitements en urgences et, finalement, lors des Placements à des fins d’assistance. Extrait de la conclusion :

« Le Placement à des fins d’assistance (PAFA) ne peut poursuivre qu’un but de protection, de secours et de réconfort. De ce simple fait, le soin contraint doit être compris comme un moyen d’aider une personne qui souffre et non comme celui de la contraindre à faire ce que l’on estime bien pour elle. Pour respecter la loi, le soin contraint ne doit pas anéantir le but d’assistance qu’il est censé poursuivre. Or, l’objectif d’assistance ne peut en aucun cas être atteint par des soins perçus comme malintentionnés ou agressifs par un patient qui mettra ensuite toute son énergie à les fuir. On sait depuis longtemps que transgresser la volonté connue d’un patient discrédite la capacité de secours de l’institution et peut avoir pour résultat désastreux de détourner des personnes en détresse des ressources prévues pour elles. Il en découle que la poursuite du but d’assistance ne peut pas se faire dans la négation de la volonté connue d’une personne placée dans une institution en raison de sa souffrance.

Dans cette perspective, la liberté de choisir soi-même le traitement ne doit pouvoir être limitée que lorsqu’il n’existe aucun autre moyen permettant d’atteindre le but d’assistance du placement. Le choix du patient doit prévaloir chaque fois que possible. Dans tous les cas où le respect de sa volonté permet d’atteindre le but de protection et d’assistance que vise le placement, il faut s’en tenir à cette volonté. »

L’article complet dans la Lettre trimestrielle en format pdf

-

Extraits de l’interview :

« Depuis les années 1990, il existe un cadre international visant à donner une ligne directrice à la médecine pénitentiaire. Il y a des règles fondamentales à respecter, qui permettent notamment d’assurer la même qualité des soins en prison que celle garantie par l’assurance de base LAMal. Cela facilite notre travail et nous permet de mieux défendre les intérêts de nos patients et de l’institution, notamment dans les cas où l’on souhaiterait limiter les droits des détenus, comme l’accès aux soins ou la confidentialité. »

« Notre but, c’est d’offrir aux détenus la même qualité de soins qui est garantie à tout autre citoyen, bref, d’appliquer la même médecine que partout ailleurs, que ce soit au niveau somatique ou psychiatrique. Et ce non seulement dans un souci de respecter les droits de l’homme, mais également pour protéger la société. L’OMS avait d’ailleurs lancé le slogan : Good prison health is good public health. »

« Une interdiction des sorties voudrait dire qu’on se prive d’un outil important qui prépare le détenu à la réinsertion sociale. Chaque peine a une fin et il est dans l’intérêt premier de la société d’éviter la récidive. Nous devons donc tout faire pour permettre un retour dans la société civile et de soutenir les efforts dans ce sens. »

L’entretien sur le site de Migros Magazine.

-

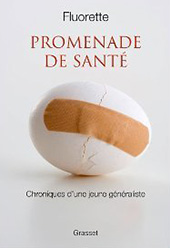

Recension par Jean Martin

Ce livre est issu pour une bonne part du blog de Fluorette, 35 ans environ. Après avoir vécu et suivi ses études pas loin de la mer, elle s’est installée en cabinet de groupe en Alsace. Les quelques 80 vignettes qui constituent l’ouvrage sont de le même veine que « Juste après dresseuse d’ours », de Jaddo (Fleuve noir, 2011. Présentation sur REISO). On pense aussi au livre « Le Chœur des femmes » de Martin Winckler (Gallimard, 2011. Présentation sur REISO), dont l’héroïne-narratrice décrit son activité dans un centre de soins de premier recours. Le dynamisme, l’intérêt pour le métier, les difficultés, les moments de déprime, sont de la même nature, mais aussi les satisfactions et les joies, de fréquence variable.

« J’écris, dit Fluorette, pour tenter de décharger mes épaules du poids de mes journées et soigner mes insomnies. Pour avoir des avis sur certaines situations et exorciser mes angoisses (…) A l’hôpital, je n’appréciais pas la façon dont on traitait parfois les patients, sans respect pour leur pudeur, en s’indignant parfois qu’il puissent avoir un avis sur leur propre cas. »

Ses courts récits sont pour l’essentiel des descriptions de moments de l’activité quotidienne, en cabinet ou lors de visites à domicile (qui semblent encore nombreuses). Fluorette insiste sur une pratique fondée sur les preuves scientifiques, aussi en médecine de premier recours, mais elle ne néglige en rien l’accent mis sur la qualité de la relation et sur l’écoute. Toujours respectueuse du patient et du temps qu’elle lui consacre, elle illustre une pratique généraliste moderne, scientifique et relationnelle.

Elle est particulièrement attentive à limiter la polymédication, trop fréquente. « J’aime tenter d’arrêter des catastrophes médicamenteuses ancestrales. » Elle refuse les renouvellements de prescription sur un coin de bureau et insiste sur les règles de bonne pratique, notamment sur le fait que les antibiotiques ne sont pas « automatiquement » délivrés. L’auteure ne transige pas sur les principes d’une activité médicale à la fois de qualité et économique, dans le sens où elle condamne les artifices permettant d’élever indûment son revenu.

Ouvrage tonique et crédible, bien écrit, plein d’humanité et de sérieux, d’une professionnelle qui a choisi la médecine, et particulièrement la médecine générale, parce qu’elle aime les gens. Elle ne cache pas comment elle a été surprise, parfois secouée, par les lenteurs et complications répétées des relations avec les administrations, notamment celle de l’assurance-maladie.

Malgré les beautés du métier, Fluorette met en évidence les frustrations qui sont les siennes et celles de beaucoup de généralistes qui ont l’impression d’être considérés comme des confrères de seconde zone, géographiquement, professionnellement, sociétalement.

On espère que cet ouvrage n’échappera pas, en haut lieu, à la diligente attention des enseignants des facultés, des responsables des associations professionnelles, des planificateurs et autres conseillers techniques.

Jean Martin, médecin de santé publique

Consulter le Blog de Fluorette

-

Auteur·e·s : Stéphane Luyet (UEPP), Matthias Wicki (AS), Stephanie Stucki (AS), Beat Windlin (AS), Etienne Maffli (AS), Jean-Pierre Gervasoni (UEPP), Françoise Dubois-Arber (UEPP)

Cette analyse des besoins répond aux questions suivantes :

- Existe-t-il actuellement des besoins en traitement pour lesquels il n’existe aucune offre appropriée ?

- Quels groupes ne sont pas ou sont insuffisamment atteints par l’offre existante ?

- A quels genres de problèmes liés à la dépendance et à quels nouveaux besoins des clients les structures œuvrant dans le domaine de la dépendance sont-elles confrontées ?

- Quels sont les besoins d’adaptation du système de prise en charge nécessaires concernant soit les groupes-cibles de services, soit les types d’offres - en particulier le besoin en nouveaux concepts/modèles de prise en charge pour répondre à l’évolution des besoins ?

- Comment ces structures font-elles face à l’accroissement de l’usage de multiples substances (multi-consommation) ?

-

A partir d’« entretiens participants », comment comprendre le rapport de l’individu à son automobile ?

Dans ce livre, la parole est donnée aux automobilistes que l’on entend rarement.

Et l’on constate que l’automobiliste est un être « techno-bio-psycho-social ». En effet, dans la mesure où il apparaît comme un être individualisé (social), habitant l’espace intérieur de son automobile (techno) à travers différents états d’être et régimes d’engagement qui font intervenir aussi bien le corps (bio) que l’esprit (psycho).

Hervé Marchal : maître de conférences HDR en sociologie au sein du département de sociologie de l’université de Lorraine, intéressé par les questions urbaines, les banlieues, etc.

Lire le compte rendu d’Etienne Faugier sur le site Lectures de Liens Socio, publié le 22 juillet 2014.

-

Revue spécialisée

Depuis une trentaine d’années, la France compte près de 3000 suicides de personnes de plus de 65 ans, soit environ un tiers des suicides recensés chaque année. Ces chiffres restent très élevés et surtout supérieurs aux autres tranches d’âge. Phénomène largement méconnu, le suicide des personnes âgées est un véritable problème de santé publique.

« Le suicide de la personne âgée ne produit en général que peu d’émoi médiatique. Le sujet est encore fortement sous-estimé et banalisé, y compris chez les professionnels. Parce que la personne âgée est considérée comme malade, incurable et que son état ne suscite aucun espoir, le suicide est confusément amalgamé au délicat problème de l’euthanasie. Il est ainsi, pour la plupart, un geste compréhensible et légitime. »

Lire l’article pour la revue REISO de Mme Dolores Angela Castelli Dransart : Pour prévenir le suicide de la personne âgée

Focus en format pdf

-

Le mal de dos est très largement répandu : 8 personnes sur 10 ont « un tour de reins » au cours de leur vie. Notre dos est en effet une mécanique complexe et il faut peu de choses pour la dérégler. Fort heureusement, dans la majorité des cas, la lombalgie commune et les douleurs qui l’accompagnent cessent au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Mais elle peut aussi récidiver ou s’installer et devient parfois un véritable handicap.

Notre dos peut subir bien d’autres troubles. Certains, comme la hernie discale ou la sciatique, surviennent à tout âge. D’autres, dus à une mauvaise ossification des vertèbres, touchent surtout les adolescents et les jeunes adultes. D’autres encore, liés au processus de vieillissement, affectent les personnes âgées.

Grâce à sa présentation claire et à son langage simple, ce cinquième volume de la série « J’ai envie de comprendre… » répond aux questions fréquentes que l’on se pose à propos de son dos. Il donne des conseils pour le protéger, tout en bousculant certaines idées reçues.

Les auteurs

Elisabeth Gordon Journaliste scientifique et médicale. Auteur, de « J’ai envie de comprendre… le sommeil » aux Editions Médecine et Hygiène, collection Planète Santé.

Stéphane Genevay Dr Stéphane Genevay, médecin adjoint au Service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève, responsable de la consultation spécialisée du rachis.

Site internet des Editions Médecine et Hygiène

-

Un nouveau guide pour les professionnels

Conçu comme un outil de travail et disponible en allemand, français et italien, le guide met en évidence les principaux facteurs contribuant à l’efficacité des mesures de prévention.

Il offre ainsi une aide concrète aux professionnels du terrain et aux responsables politiques pour opérer des choix parmi les mesures existantes, les réexaminer et en concevoir de nouvelles.

Établis sur la base d’approches de prévention confirmées, les critères ont une portée globale et une validité à long terme.

Site internet Jeunes et violence

-

Le droit de la santé est l’une des branches du droit qui évolue le plus rapidement, au gré de l’évolution des connaissances biomédicales et des nouvelles revendications des patients, mais aussi des adaptations répétées du régime de financement des soins et de la transformation du rôle des professionnels de la santé. A l’occasion de sa vingtième Journée de droit de la santé, l’Institut de droit de la santé a invité des spécialistes de toute la Suisse à venir dresser le constat des principales évolutions de ces deux dernières décennies et présenter leurs réflexions sur les défis majeurs des années à venir.

Cet ouvrage est le fidèle reflet de la richesse de ce colloque. Il offre un véritable kaléidoscope du droit de la santé. Après une préface du professeur Marcel Tanner, des experts romands et alémaniques analysent tour à tour, dans leur dimension historique et sociétale, les droits des patients, le statut des professions de la santé, le régime juridique des produits de santé, la responsabilité médicale et hospitalière ainsi que l’encadrement des progrès biomédicaux.

L’Institut de droit de la santé de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, fondé en 1994, est le seul Institut en Suisse qui examine, année après année, les développements constants du droit de la santé, notamment lors de Journées thématiques qui ont lieu traditionnellement en automne. L’Institut est dirigé par les professeurs Olivier Guillod et Dominique Sprumont.

-

Le droit de la santé est l’une des branches du droit qui évolue le plus rapidement, au gré de l’évolution des connaissances biomédicales et des nouvelles revendications des patients, mais aussi des adaptations répétées du régime de financement des soins et de la transformation du rôle des professionnels de la santé. A l’occasion de sa vingtième Journée de droit de la santé, l’Institut de droit de la santé a invité des spécialistes de toute la Suisse à venir dresser le constat des principales évolutions de ces deux dernières décennies et présenter leurs réflexions sur les défis majeurs des années à venir.

Cet ouvrage est le fidèle reflet de la richesse de ce colloque. Il offre un véritable kaléidoscope du droit de la santé. Après une préface du professeur Marcel Tanner, des experts romands et alémaniques analysent tour à tour, dans leur dimension historique et sociétale, les droits des patients, le statut des professions de la santé, le régime juridique des produits de santé, la responsabilité médicale et hospitalière ainsi que l’encadrement des progrès biomédicaux.

L’Institut de droit de la santé de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, fondé en 1994, est le seul Institut en Suisse qui examine, année après année, les développements constants du droit de la santé, notamment lors de Journées thématiques qui ont lieu traditionnellement en automne. L’Institut est dirigé par les professeurs Olivier Guillod et Dominique Sprumont.

-

Le BCI est chargé de piloter les grandes orientations de la politique d’intégration dans le canton de Vaud, en collaboration avec les acteurs publics et privés concernés, ainsi que les communes et les services cantonaux. En tant que répondant en matière d’intégration auprès de la Confédération, le BCI subventionne des projets dans plusieurs domaines (l’accueil des nouveaux arrivants, les cours de langue, l’employabilité, l’intégration sociale, la petite enfance, ou la protection contre les discriminations). L’ensemble de ces mesures spécifiques d’intégration sont désormais publiées dans un catalogue en ligne

Cet outil destiné tant aux professionnel-le-s qu’au grand public, a pour objectif d’offrir une meilleure visibilité pour les projets en faveur de la population migrante. Il permet de réaliser des recherches ciblées, par exemple selon le type d’activités, les régions, et/ou le niveau du cours.

Accéder au catalogue

-

Revue spécialisée

Au sommaire :

- Les nouveaux canaux d’expression publique de l’arrière-scène participative

- L’émergence d’un sens critique et politique devant l’intolérable

- Les figures de la solidarité quotidienne pour prendre en charge l’intolérable et la différence

- Les ambivalences participatives

Extraits de l’introduction - Ce numéro propose d’analyser la diversité et la complexité des dimensions sociales de l’expérience de participation vécue par les individus dans leur quotidienneté. Le défi était de présenter une diversité de formes participatives afin de lever le voile sur des pratiques que l’on pourrait difficilement qualifier de politiques, mais qui méritent une analyse attentive afin de comprendre notre univers social et l’émergence de rapports politiques contemporains. (…)

On se propose d’appeler « arrière-scène participative » cet ensemble diffus de phénomènes qui ressortent à la fois des conditions de possibilité de la participation politique et sociale et qui en sont souvent l’antichambre. Il nous paraît d’autant plus important de comprendre ces expériences quotidiennes dans le contexte contemporain où l’injonction à la participation semble être devenue l’apanage des gouvernements démocratiques occidentaux, comme celui des organismes qui structurent le développement international. (…)

L’appel aux pratiques participatives se fait entendre, bien en deçà des déficits avérés de la démocratie participative, dès qu’un défaut de communication mine le vivre ensemble ou que l’apathie du citoyen ordinaire présente une menace pour l’intégration dans un espace commun. Dans leurs vies quotidiennes, les personnes expérimentent ainsi plusieurs médiations non étatiques où l’on observe une déprofessionnalisation de la politique qui suppose l’émergence de ces « arrière-scènes » participatives.

-

DU JOUR AU LENDEMAIN est un documentaire à la fois drôle et émouvant sur le 4ème âge. Il suit quatre personnes qui se battent avec dignité et un humour décapant pour leur indépendance et leur liberté bien qu’elles soient de plus en plus dépendantes de l’aide extérieure. Leur quotidien est semé d’embûches : Madame Fröhlich égare tous les soirs son appareil auditif et proteste régulièrement contre les exhortations du personnel soignant tout comme Monsieur Jeker qui refuse d’aller chez le coiffeur ou de faire du rangement. Madame Willen se facilite la tâche en mangeant directement dans la poêle et Madame Hofmann craint de ne plus pouvoir se rendre au concert de son chanteur préféré. Mais malgré ces tracas, ces quatre personnes s’opposent avec une énergie étonnante et un entêtement certain à leur déménagement dans un EMS.

DU JOUR AU LENDEMAIN réussit un tour de force extraordinaire en abordant le sujet plutôt sérieux de la vieillesse avec fraîcheur, empathie et espièglerie.

Commande en ligne

-

STOP SUICIDE a créé un site internet pour diffuser plus largement la bande dessinée Les Autres, déjà présente dans les établissements du secondaire II dans le canton de Genève. Dessinée par l’auteur genevois JP Kalonji et coscénarisée par 5 associations de prévention romandes, la BD contient 6 histoires qui abordent avec finesse un large panel de thématiques auxquelles des adolescent-e-s peuvent être confronté-e-s : envies suicidaires, questions sur l’orientation sexuelle, addiction d’un parent, anorexie, contrainte sexuelle et harcèlement.

Sur le site, on retrouve les histoires en lecture directe ou en téléchargeant la BD complète. Les sites, les ressources et numéros d’aide spécifiques à chaque thématique y sont référencés : en un clic, on peut par exemple appeler le 147 ou visiter le forum ciao.ch. Optimisé pour être beau et facile d’utilisation sur tous les écrans, le site est consultable depuis tous les supports : ordinateurs, tablettes ou smartphones. « La BD papier est un bel objet, très attractif, mais la version en ligne permet d’accroître encore la diffusion des ressources d’aide à tous les jeunes, sans intermédiaires, et peut les accompagner partout », explique Sophie Lochet, coordinatrice de l’association. Le site permet de lire la BD, mais aussi de commander une version papier et de commenter les histoires. « A travers les commentaires, on pourra connaître l’avis des lectrices et lecteurs : est-ce que la BD leur parle, quelles sont leurs histoires préférées, comment ces scénarios les aident à faire face à ces problématiques dans la vie réelle ? »

-

Ce guide a été co-écrit par cinq étudiants et des enseignants. Le contenu de l’ouvrage a été largement influencé par les plus jeunes, et chaque chapitre résulte d’un dialogue entre un enseignant et un étudiant.

Alors que la première moitié du guide aborde des questions professionnelles qui permettent à chaque étudiant de donner du sens aux connaissances qu’il aura à acquérir et aux compétences qu’il aura à développer, la seconde moitié de l’ouvrage traite notamment des outils d’apprentissage tels que la prise de notes, la mémorisation, l’usage des nouvelles technologies de l’information, les stratégies d’apprentissage et la gestion du temps.

En librairie

-

Guide

Ce guide est co-écrit par un collectif de praticiens formateurs / tuteurs et de formateurs. Ils partagent leurs réflexions sur l’accompagnement et l’encadrement des étudiants sur leurs lieux de stage.

Il est spécifique à la formation en soins infirmiers et répond à un ensemble de questions largement partagées par les professionnels et les formateurs. Il est illustré par de nombreuses situations d’accompagnement vécues au fil du temps par les praticiens formateurs et en cela il rend compte de pratiques diverses et variées, enrichissant notre palette d’interventions auprès des étudiants.

Ce guide propose des pistes de réflexion issues à la fois de l’expérience et de l’expertise des praticiens formateurs ainsi que des données actuelles de la pédagogie et des bonnes pratiques en matière d’enseignement. Il propose divers exercices, invitant le lecteur à réfléchir sur ses propres pratiques d’accompagnement.

Cet ouvrage s’adresse en priorité aux professionnels de terrains ainsi qu’aux formateurs qui sont impliqués dans l’accompagnement et l’encadrement des étudiants en soins infirmiers. Ils y trouveront certainement de quoi alimenter leurs propres réflexions sur le sujet.

Les auteurs sont des praticiens dans divers milieux de soins de Suisse Romande et des formateurs à la Haute Ecole de Santé La Source à Lausanne.

En librairie

-

Dossier spécialisé

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) et le diagnostic prénatal (DPN) évoluent rapidement. Ces tests permettent de déceler de plus en plus tôt et de plus en plus aisément un handicap chez l’embryon ou le fœtus – et éventuellement de mettre un terme à son développement. Huit spécialistes issus des domaines éthique, médical, politique et des centres de conseils s’expriment sur cette question en cours de débat au Parlement, avant que la population se prononce vraisemblablement à la fin 2015.

Pour ce qui est du diagnostic prénatal (DPN), ce sont surtout les nouveaux tests sanguins de génétique moléculaire tels que le Praenatest qui font débat. Puisqu’ils entraîneraient un « tri » accru, au détriment des enfants handicapés, au cours de la grossesse, ces deux diagnostics font craindre un affaiblissement de la solidarité à l’égard des personnes avec handicap. De nombreuses personnes remettent par ailleurs en question le bien-fondé éthique d’une sélection entre les êtres qui méritent de vivre et les autres.

Lire également l’article publié par la revue REISO : Les choix complexes autour du diagnostic prénatal, de Dr Ruth Baumann-Hölzle, directrice, et Daniela Ritzenthaler, collaboratrice scientifique, Dialog Ethik ; Françoise Méan et Manuelle Fracheboud, SANTE SEXUELLE Suisse

Dossier en ligne

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Pour un usage raisonné des écrans - formation universitaire basée sur les derniers résultats scientifiques. Expertise académique reconnue et impact professionnel direct.