Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Entre le 17 avril et le 3 juin 2020, plus de 5'000 « 65 ans et plus » ont répondu à un questionnaire visant à sonder leur vécu pendant la première vague de la crise socio-sanitaire. Cette étude, conduite par la Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR), avait pour objectif de leur donner la parole et de recueillir leur témoignage durant cette période inédite.

Afin de donner la paroles aux principales personnes décrétées « à risque » au coronavirus, la HETS-FR a recueilli le témoignage de plus de 5’000 seniors, âgés de 65 ans et plus (65+). Les résultats de cette étude, forcément inédite, montrent que la crise socio-sanitaire a, de manière générale, eu un impact négatif sur le moral et le sentiment d’isolement des 65+, et plus particulièrement sur la tranche d’âge des 65-69 ans. Cependant, si la crise a creusé les différences interindividuelles en accentuant des situations préexistantes de fragilité, toutes et tous n’ont pas vécu ces semaines de la même façon. Qu’il s’agisse d’aide (reçue et donnée), de nouvelles tâches à assumer ou encore de perception d’attitudes injustes de la part d’autrui, la première vague de Covid a eu des incidences différentes pour chacun·e. Le fait d’avoir un·e partenaire ou pas, la situation financière, l’âge ou le sexe ont également joué des rôles significatifs.

Les professeurs Christian Maggiori et Maël Dif-Pradalier ont relevé que les 65+ sont resté·e·s actif·ve·s, notamment en expérimentant de nouveaux moyens de demeurer en contact avec leurs proches. S’ils et elles ont été aidé·e·s, ils et elles ont aussi été des aidant·e·s, en apportant du soutien à d’autres ne vivant pas dans le même ménage et en assumant de nouvelles tâches à la maison.

Le fait d’associer sans cesse – dans les médias ainsi que dans les discours des autorités – tous les 65+ à un groupe à protéger contribue à renforcer les nombreux stéréotypes négatifs préexistants à l’encontre de cette frange de la population. Un impact délétère sur le bien-être des seniors et leur participation sociale n’est ainsi pas à exclure. Les interviewé·e·s estiment d’ailleurs qu’ils subissent trop souvent un regard négatif de la part du reste de la population. Ils sont même un sur deux à penser que le regard des plus jeunes envers eux a évolué de manière (très) négative, alors que 25% déclarent avoir été victime de traitements injustes du fait de leur âge. Si cette catégorisation des 65+ a attisé des tensions intergénérationnelles, cet épisode de crise a aussi, a contrario, été un terreau fertile pour des gestes d’entraide et de solidarité très variés et souvent innovants entre les générations. «Ces initiatives, dont beaucoup sont informelles et réalisées par des non-professionnel·le·s, pourraient également servir d’exemples, être formalisées, voire pérennisées, afin de mieux préparer ces personnes à de nouveaux épisodes de crise, mais aussi en temps normal et hors crise », relèvent les chercheurs.

Fait intéressant, les auteurs de cette recherche mentionnent qu’une autre étude, réalisée en Suisse par Wissmath et ses collègues (2020), conclut que la crise engendrée par le coronavirus a augmenté le niveau de stress de l’ensemble de la population, le groupe d’âge en souffrant le plus étant toutefois celui des moins de 25 ans. Les 65+ ont manifesté le niveau de stress le moins élevé.

Cette étude par questionnaire fait actuellement l’objet d’approfondissements qualitatifs et une enquête de suivi va être initiée dans les prochaines semaines grâce à un financement de la Fondation Leenaards.

Page de l’étude

Rapport complet en français, 27 pages en format pdf -

La présentation du film « Paroles de seniors sur le confinement » a été faite par la Fondation Leenaards lors de son rendez-vous annuel "Âge et Société" mardi 3 novembre en ligne.

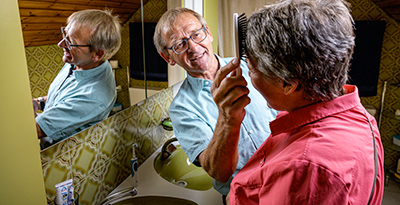

Un petit bocal de compote, une statuette, des clés de voiture, un téléphone. Quatre objets choisis par autant de retraité·e·s pour symboliser le confinement vécu au printemps 2020: c’est ainsi que débute « Paroles de seniors sur le confinement ».

Un petit bocal de compote, une statuette, des clés de voiture, un téléphone. Quatre objets choisis par autant de retraité·e·s pour symboliser le confinement vécu au printemps 2020: c’est ainsi que débute « Paroles de seniors sur le confinement ». « Pour moi, la plus grande difficulté c’est la sinistrose qu’il y avait autour », confie Jean-Louis Leuthold. Réalisé par Kaveh Bakhtiari et David Maye, « Paroles de seniors sur le confinement » présente le témoignage de trois femmes et un homme. Ils y racontent les difficultés rencontrées durant la première vague du Covid. « Ce sont mes petits-enfants qui m’ont fait réaliser que j’étais quelqu’un à risque, puisqu’ils se tenaient à distance », se souvient Viviane Leuthold. Stigmatisation, perte de repères, solitude, peur, mais aussi colères reviennent ainsi dans les mots des protagonistes, devenu·e·s soudain dépendant·e·s des plus jeunes, notamment pour faire les courses. Chez les Leuthold, ce sont les petits-enfants qui s’en chargeaient, ramenant des produits différents de ceux consommés d’ordinaire par le couple de retraités. Si Viviane s’en accommode, Jean-Louis s’énerve. « Un jour, j’ai pété les plombs. J’ai dit à ma femme: Ecoute, je vais jouer de l’orgue, et j’ai filé à la Migros!» Sourires.

La force de cette réalisation tient dans les messages d’espoir que livrent les seniors. Ainsi de Colette Giauque, qui se réjouit de recevoir ses ami·e·s chez elle, pour des repas qui se révèlent bien différents de ceux partagés auparavant au restaurant. « ll me semble que les moments que je vis ont plus de valeur et de saveur actuellement ». Et de souligner les effets positifs de ce printemps. « Je me sens vieille et le droit de l’être. Pour moi, cette période a carrément été un bienfait, qui m’a permis de me reconnecter avec un vrai soi. »

-

Directives éthiques

Face au nombre élevé de patient·e·s, certains hôpitaux commencent à être saturés par cette deuxième vague de Covid-19. Dès lors, le triage en cas de pénurie de ressources risque de s’appliquer.

Selon l’évolution de la pandémie, les directives concernant le triage des patients en cas de pénurie des ressources dans les unités de soins intensifs, publiées en mars 2020 par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et la Société suisse de médecine intensive (SSMI), devront être appliquées. Ce document a été actualisé sur la base des nouvelles connaissances scientifiques, des expériences réalisées ainsi que des commentaires reçus depuis mars.

Les directives médico-éthiques de l’ASSM s’adressent aux professionnels de la santé et leur offrent des aides concrètes pour le quotidien médical. Le document actualisé «Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources» complète les directives de l'ASSM «Mesures de soins intensifs» (2013). Il concerne les patient·e·s (atteint·e·s par le Covid-19 ou non) qui ont besoin d’un traitement de soins intensifs. Il s’appuie sur le principe fondamental selon lequel les mêmes critères d'admission et de maintien en unités de soins intensifs sont appliqués dans l’ensemble de la Suisse. Les «directives de triage» définissent ces bases. Elles soutiennent les professionnels dans les situations décisionnelles difficiles.

La coordination nationale

L’un des principaux changements par rapport à la version de mars 2020 concerne l’organe national de coordination créé dans l’intervalle par la Confédération. Son rôle est de garantir une occupation optimale de toutes les capacités de traitement de soins intensifs dans l’ensemble de la Suisse. L’ASSM et la SSMI souhaitent que cet organe national de coordination soit également chargé de définir à partir de quel moment la situation en Suisse est telle que les décisions de triage deviennent incontournables. Ainsi, il serait possible de garantir que toutes les ressources sont exploitées au mieux avant qu’un hôpital soit obligé de procéder au tri des patients.

L’âge n’est pas un critèreUne précision importante concerne l’âge. Comme dans la version antérieure, l’âge n’est pas un critère de triage en soi. La même règle s’applique au handicap et à la démence. De tels facteurs peuvent toutefois être un indice pour évaluer l’état physique général d’une personne. Pour une évaluation plus juste, les directives tiennent désormais compte du critère de la fragilité (frailty en anglais). La «Clinical Frailty Scale» en 9 étapes offre à cet égard une aide supplémentaire.

Par ailleurs, suite aux réactions de diverses organisations professionnelles, la liste des critères de triage (paragraphes 4.3. et 4.4.) a été complétée par des points concernant l’admission ou la non-admission dans une unité de soins intensifs.

Autrices et auteurs- Prof. Daniel Scheidegger, Vice-président ASSM, Arlesheim (direction)

- Prof. Thierry Fumeaux, Président sortant SSMI, Nyon

- Bianca Schaffert, MSN, Vice-présidente Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM, Schlieren

- Prof. Samia Hurst, Université de Genève, Genève

- Prof. Arnaud Perrier, Directeur médical HUG, Genève

- Lic. iur. Michelle Salathé, ASSM, Berne (jusqu’en septembre2020)

- Prof. Thomas Gruberski, ASSM, Berne

Source : ASSM

NDLR du 10 novembre 2020. «L’échelle de fragilité clinique» est un critère contesté par Agile.ch, faîtière de 41 organisations d’entraide-handicap, voir le communiqué, et par Inclusion Handicap, voir le communiqué. Prise de position entendue par l'ASSM, voir cette page de REISO.

-

Mode d’emploi

Comment introduire, mettre en œuvre et accompagner une représentation des employé·e·s en tant qu’entreprise d’intégration professionnelle ? Cette nouvelle brochure d’Insos fournit un mode d’emploi, des conseils et des suggestions.

La brochure définit d’abord les différentes dimensions et niveaux de la participation, avec l’information, la représentation, la codécision et l’autogestion. Elle présente ensuite 10 étapes pour mettre en place une représentation du personnel dans l’entreprise d’insertion professionnelle et ce à quoi il faut veiller.

Des suggestions pratiques facilitent l’introduction, la mise en œuvre et l’accompagnement de la démarche. Au fil des pages de Step by step, 10 symboles identifient quelles sont les idées et suggestions qui relèvent de quelle étape.

La brochure présente aussi des conseils pour assurer la qualité des représentations du personnel qui existent déjà, à planifier les phases de développement à venir et à réfléchir aux attitudes et valeurs de base, à l’action quotidienne et aux structures en place.

Au sommaire

- Charte d’engagement

- Identifier les possibilités de participation

- Concevoir le règlement

- Approuver le règlement

- Information

- Elections

- Agenda du lancement

- Formation continue si nécessaire

- Mise en œuvre

- Réflexion

Insos Suisse est convaincue que la participation favorise le développement des entreprises d’intégration professionnelle. Les représentations de personnel permettent aux employé·e·s en situation de handicap de participer activement aux programmes et offres de travail qui les concernent directement (cf. le préambule et l’art. 4 al. 3 CDPH). Ils et elles exercent ainsi leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres.

- Rédacteur·trice·s: Anita Heinzmann, Rocco Brignoli et Annina Studer, INSOS Suisse

- Une version en langue facile à lire et à comprendre est disponible en téléchargement.

Source : Insos Suisse, téléchargement gratuit

-

Rapport de recherche

Un quart des femmes qui mettent au monde un enfant en Suisse subit une coercition informelle pendant l’accouchement. C’est ce que montre une enquête nationale de la Haute école spécialisée bernoise (BFH).

La coercition obstétricale informelle se manifeste sous des formes diverses : les femmes se sentent mal informées, manipulées ou sous pression. Elles se sentent forcées à accepter des traitements et des examens ou intimidées par des déclarations selon lesquelles le refus d’une intervention pourrait mettre en danger leur santé et celle de l’enfant. Les femmes issues de la migration sont plus fréquemment concernées. Il existe aussi des différences entre ville et campagne : les femmes qui habitent dans les régions urbaines subissent plus souvent une coercition que les femmes des régions rurales.

La coercition obstétricale peut peser sur les femmes même après l’accouchement : les femmes qui subissent une coercition pendant l’accouchement sont beaucoup moins satisfaites de l’expérience de l’accouchement dans son ensemble et ont également un risque plus élevé de développer des maladies mentales post-partum. Malgré tout, plus de deux tiers des femmes évaluent leur expérience de l’accouchement globalement positive.

Ce sont les résultats d’une enquête en ligne qui a été menée entre août et décembre 2019 auprès de plus de 6’000 mères de toutes les régions linguistiques de Suisse.

En conclusion, les femmes ont le droit de prendre les décisions pendant l’accouchement d’une façon autodéterminée. Les spécialistes doivent être sensibilisé·e·s aux souhaits et aux idées des parturientes ainsi qu’aux conséquences des traitements obstétricaux.

L’étude. Stephan Oelhafen, responsable de la recherche, Stephanie Meyer, collaboratrice de projet. Menée par la BFH en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Zurich et de l’Hôpital universitaire de Berne.

Source : BFH – Rapport en français, 10 pages

-

Statistique

Le powerpoint de la conférence de Markus Zürcher «Repenser l’âge et le vivre différemment» est disponible. Cette conférence a été donnée le 15 octobre 2020 à la Fondation pour la formation des aîné·e·s de Genève (FAAG).

Markus Zürcher, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et coordinateur de la Swiss Platform Ageing Society, déconstruit quatre discours âgistes discriminants :

- Le mythe du conflit intergénérationnel

- Le mythe du sur-vieillissement de la population

- Le mythe de l’âge

- Le mythe des coûts de la vieillesse

Il a plaidé pour une compréhension différenciée de l’âge et des perspectives de parcours de vie. Il s’agit de repenser et de vivre l’âge différemment, en créant les conditions permettant de développer et de mieux utiliser nos compétences (abilities) et les ressources (capacities) à notre disposition.

De nombreux graphiques et des statistiques illustrent son propos. Les diapositives sont complétées par des traductions et deux pages de notes de lectures de Hans Peter Graf, membre du Conseil de fondation de la FAAG.

Télécharger les diapositives, 13 pages pdf, 1.8 Mo

-

En Suisse, quelque 600’000 personnes s’activent pour soutenir des proches. De nombreuses offres, éparses, existent pour les soutenir et préserver leur santé. Depuis le 30 octobre 2020, un portail internet donne les premiers conseils et rassemble ces offres. Il a été conçu par la Croix-Rouge suisse.

proche-aidant.redcross.ch

En Suisse, quelque 600 000 personnes d’horizons divers prennent en charge leurs proches, jouant un rôle primordial dans la société en général, et en tant que soutien au système de santé en particulier. Si les situations d’aide sont variées, la majorité des proches aidant·e·s a entre 50 et 65 ans et s’occupe de ses parents ou beaux-parents. Dans un contexte de vieillissement de la population, ces tâches d’assistance, qui risquent de nous toucher toutes et tous, peuvent conduire à une surcharge qu’il importe de détecter à temps et de soulager avec des offres adaptées.Les demandes d’aide adressées à la Croix-Rouge suisse par les proches aidant·e·s ont augmenté ces dernières années, en particulier en lien avec la démence (27% des cas en 2019). Une étude récente de l’OFSP montre cependant que, par manque de temps, ces personnes sont souvent sous-informé·e·s sur les offres de soutien existantes, en particulier au début de la prise en charge et dans les cas lourds. Le nouveau site a été pensé comme un espace de «premier conseil», orientant ensuite vers les offres https://proche-aidant.redcross.ch/offres proposées par divers organismes à but non lucratif. Réalisé en concertation avec des personnes concerné·e·s, il se veut accessible et proche de leurs préoccupations. Parmi les thèmes abordés : doutes et défis, responsabilité et assistance, fatigue et relais, prévoyance et financement, fin de vie et deuil.

Croix-Rouge suisse. En 2019, les auxiliaires de santé ont allégé le quotidien de 2500 familles dans toute la Suisse en relayant les proches durant plus de 260’000 heures à des tarifs sociaux. A cela s’ajoutent quelque 11’000 heures de conseil gratuit (pour 5300 personnes), des formations pour les proches aidant·e·s ainsi que des services les soulageant indirectement: service de visite et d’accompagnement pour les personnes isolées, service de transport, Alarme Croix-Rouge ou encore directives anticipées.

-

Livre interdisciplinaire

La question de l’asile polarise l’opinion publique en Suisse depuis quarante ans. Analyse interdisciplinaire des discours politiques.

Depuis son entrée en vigueur en 1981, la Loi sur l’asile a été révisée à de nombreuses reprises, notamment en vue de durcir l’accès à la procédure d’asile ainsi que les conditions d’accueil.

Parmi les discours légitimant cette inflation normative, celui de la « lutte contre les abus » bénéficie d’un large consensus dans l’espace public. Pourtant, ce discours n’a encore jamais fait l’objet d’une analyse approfondie. Le présent ouvrage, collectif et pluridisciplinaire, comble cette lacune.

Auteur·trices et éditeur·trice·s- Anne-Cécile Leyvraz, collaboratrice scientifique à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne

- Raphaël Rey, doctorant en sciences humaines et sociales à l’Université de Neuchâtel

- Damian Rosset, postdoctorant à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel

- Robin Stünzi, collaborateur scientifique au Pôle de recherche national On the move »

- Avec la collaboration de Teresia Gordzielik, Barbara von Rütte et Nesa Zimmerman

«Asile et abus - Asyl und Missbrauch. Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant - Multidisziplinäre Perspektiven auf einen vorherrschenden Diskurs», Anne-Cécile Leyvraz, Raphaël Rey, Damian Rosset, Robin Stünzi, Editions Seismo, 2020, 240 pages. -

Comment se portent les enfants du Jura ? Des chercheur·ses de la Haute école de travail social Lausanne (HETSL) et de la Haute école de gestion Arc ont mené une étude.

Le Canton du Jura a mandaté deux enquêtes par questionnaire auprès de la HETSL et de Arc. La première enquête interroge les enfants et jeunes de 12 à 24 ans et la deuxième questionne les organisations de jeunesse et associations socio-culturelles et sportives actives dans le canton.

Les résultats des enquêtes indiquent que la situation des jeunes est globalement satisfaisante. Elles et ils sont une majorité à pratiquer régulièrement des activités de loisirs. Ils se sentent pris au sérieux et écoutés dans la sphère familiale et s’impliquent activement dans l’organisation des activités d’un club, d’une association ou d’une société de jeunesse. Du côté des associations et organisations de loisirs, les résultats montrent qu’elles occupent une place importance dans la vie des jeunes.

Les propositions d’amélioration issues des enquêtes seront discutées lors d’une journée cantonale et déboucheront dès 2021 sur le soutien et le développement de projets visant à renforcer la réactivité du système afin que les jeunes Jurassien·ne·s trouvent rapidement une réponse à leurs besoins dans ce monde en continuelle évolution.

L’équipe de recherche- Prof. Yuri Tironi, HETSL, HES-SO

- Dr Romaric Thiévent, HETSL, HES-SO

- Judith Kühr, HETSL, HES-SO

- Dr Patrick Ischer, Haute école de gestion Arc, HES-SO

- Dr Jérôme Heim, Haute école de gestion Arc, HES-SO

Le rapport, 144 pages en format pdf -

Recension par Jean Martin

Naomi Oreskes et son compère Erik Conway sont les auteurs du formidable «Les marchands de doute. Ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique» (Ed. Le Pommier, 2012). Un ouvrage qui démontre et démonte de manière précise l'étendue et l'impact des actions des lobbys dans notre monde. Dans «L'effondrement», ces auteurs mettent en scène un historien futur qui se penche sur un passé qui est notre présent et notre avenir (possible).

Trois chapitres dans cette dystopie : L'avènement de la période de la Pénombre (début du XXIe siècle) - La frénésie des énergies fossiles - L'échec du marché. Les auteurs décrivent les évolutions de la biosphère liées aux conséquences dévastatrices d'un système néo-libéral que la lenteur de la prise de conscience politique et sociétale, notamment de la nécessité de la transition énergétique, ne permet pas d'enrayer. Quelques extraits pour illustrer leur pensée.

Limites du cartésianisme. Les auteurs rappellent la très grande influence, durant plusieurs siècles, qu’a exercée cette doctrine, notamment la dualité Homme-Nature, et mettent en évidence ses effets retardateurs. «Si ce réductionnisme s'est révélé puissant dans bien des domaines, il a entravé la recherche sur les systèmes complexes. Il a aussi rendu difficile d'énoncer clairement la menace que fait peser le changement climatique (...) Même les chercheurs qui avaient une vision large répugnaient souvent à la formuler publiquement : cela les aurait contraints à sortir des limites de leur champ d'expertise.» Sensibilités académiques classiques avec des conséquences regrettables…

En d’autres termes, «les scientifiques qui, avec leur formation spécialisée, ont focalisé sur des aspects très précis de la biosphère, avaient bien du mal à élaborer et à transmettre une vue d'ensemble». A propos de la Conférence de Copenhague sur le climat qui a été un échec retentissant, cet historien futur écrit : «C'est en 2009 que le monde occidental a eu sa dernière chance sérieuse d'organiser son salut».

Même celles et ceux qui étudiaient la science des systèmes ou de la complexité l’ont fait sans être suffisamment inclusifs : « Ces approches dites holistiques, presque entièrement concentrées sur les systèmes naturels, passaient sous silence les composantes sociales.» Ainsi les scientifiques n'osaient guère insister sur le fait que le dérèglement climatique «est causé par des gens», qu’il est d'origine anthropique.

L’action délétère, tous azimuts, des lobbys. Oreskes et Conway sont de grands connaisseurs des manipulations des lobbys et des politiques qui se laissent suborner par eux. « Un incident critique a été la saisie des notes scientifiques concernant les dégâts provoqués par une énorme marée noire en 2011. Malgré les protestations de la communauté savante, les océanologues concernés se sont inclinés devant les pressions - des Etats et des entreprises (...) Puis ont été votées (notamment aux Etats-Unis) des législations qui limitaient ce que les scientifiques pouvaient étudier et comment. Ainsi la tristement célèbre loi de Caroline du Nord, en 2012, niant la hausse du niveau de la mer. »

Tenir absolument compte des externalités. A combien juste titre, les auteurs insistent sur les dérives liées au fait que, depuis des décennies, le monde économico-politique a choisi d'ignorer les externalités. Or, il faut étudier attentivement les effets nuisibles potentiels des activités qu’on développe, qu'il s'agisse d’industrie, d'agriculture, de tourisme, etc. Les aînés parmi nous ont vécu dans un monde qui a superbement ignoré les fausses orientations à quoi cela a donné lieu. «Le néolibéralisme ne connaît pas les coûts externes et n'offre aucun mécanisme de prévention des dommages à venir.» Un corollaire est l'abandon nécessaire du critère du produit intérieur brut (PIB), un concept archaïque (sic), qui comptabilise dans la «richesse» produite tout ce qui est rendu nécessaire pour contrer les pollutions et autres dégâts générés par nos activités !

Tout est interdépendances. Un besoin primordial, pour la société et pour chacun, est de se pénétrer de ce que notre monde est fait d'interdépendances. Tout est relations, collaborations, parfois compétition - mais l'essence devrait être la convivialité. L'Homme ne saurait être un «phénomène» distinct de la nature et supérieur à elle ; il en est une composante, indissociable. Oreskes et Conway (par la bouche de l’observateur futur) : «Les scientifiques tels que les physiciens sont restés attachés à des méthodologies réductionnistes qui empêchaient de comprendre les interactions vitales entre le physique, le biologique et le social.»

Victimes informées mais restant incapables d’agir. «Pour l'historien qui étudie cette période tragique [début du XXIe siècle], le plus stupéfiant est que les victimes savaient ce qui se passait et pourquoi (...) La civilisation occidentale possédait les capacités requises pour effectuer une transition ordonnée vers l’énergie renouvelable, mais les technologies disponibles n'ont pas été mises en œuvre à temps.» La civilisation occidentale a été piégée par une croyance fondamentaliste au marché comme solution à tout problème.

«L’effondrement de la civilisation occidentale», Naomi Oreskes et Erick M. Conway, Editions Les liens qui libèrent, 2020, 153 pages.

-

Etude

Pour la première fois en Suisse, quelque 3000 personnes ont évalué les soins oncologiques reçus à Lausanne, Fribourg, Genève et en Valais. Plusieurs pistes d’amélioration ont été identifiées.

L’étude a ciblé les patient·e·s avec cancer du sein, de la prostate, du poumon, un cancer colorectal, mélanome ou cancer hématologique. Soutenue par la Recherche suisse contre le cancer et la fondation Accentus, l’étude Swiss Cancer Patient Experiences (SCAPE) menée par Unisanté et l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins a ciblé les patient·e·s adultes de 18 ans ou plus avec un diagnostic confirmé et suivi·e·s ou traité·e·s entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Les patient·e·s étaient invités à répondre à un questionnaire détaillant leur expérience tout au long du parcours de soins. Sur les 3’121 personnes ayant répondu au questionnaire, 2’755 étaient atteintes par au moins un des cancers ciblés par l’enquête et ont donc été incluses dans les analyses.

Dans l’ensemble, les expériences de soins ont été jugées plutôt satisfaisantes : les participant·e·s ont adressé une note de 8.5/10 à l’ensemble de la prise en charge. Les principaux points forts relevés concernent les examens diagnostiques, les contacts avec l'infirmier·ère clinicien·ne spécialisé·e et les soins reçus lors des hospitalisations ou traitements ambulatoires.

L’expérience est moins positive en ce qui concerne les informations reçues au moment du diagnostic, les indications sur les effets secondaires du traitement, les aspects psychosociaux et financiers liés à la maladie, le soutien après le traitement et l’implication de la famille. 46% des participant·e·s à l’étude déclarent n’avoir pas été informé·e·s qu’ils pouvaient venir accompagné·e·s par un·e proche à l’annonce de la maladie. En ce qui concerne le plan de traitement, 50% des participant·e·s estiment ne pas avoir été suffisamment informé·e·s des effets indésirables à moyen terme. Au moment du retour à domicile, 42% des répondant·e·s qui avaient besoin d’aide estiment que les médecins ou le personnel infirmier n’ont pas donné assez d’informations à leurs proches. En termes de suivi, 40% des répondant·e·s qui avaient besoin de soutien de la part des services de santé ou sociaux ont enfin trouvé qu’elles·ils n’en avaient pas assez reçu.

- Hôpitaux partenaires : CHUV, HUG, HFR et HVS

- Responsables de l’étude : Isabelle Peytremann Bridevaux, Unisanté, et Manuela Eicher, Institut universitaire de formation et de recherche en soins

En savoir plus sur SCAPE

-

En novembre 2020, les Suisses votent sur l’initiative populaire « Pour des entreprises responsables – pour protéger les personnes et l’environnement ». Comment les multinationales sont-elles dirigées aujourd’hui ?

Les auteur·e·s de ce livre analysent, dans une perspective de sciences sociales, les régimes qui gouvernent actuellement les entreprises multinationales, en se concentrant sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Malgré des décennies d’efforts, la RSE n’a pas permis de mettre un terme aux graves violations des droits humains et environnementaux. De toute évidence, la bonne volonté des entreprises se heurte à des limites qui résultent des contraintes systémiques auxquelles elles sont confrontées.

Le livre conclut que, pour être efficace, la RSE doit être renforcée par du droit contraignant et soumise au contrôle de la société civile. Trouver un juste équilibre entre les normes volontaires et obligatoires n’est pas une question purement technocratique. Ceci exige des choix sociétaux sur la façon de maintenir la place de la Suisse dans l’économie mondiale tout en honorant sa tradition de respect des droits humains et environnementaux.

- Ellen Hertz, professeure d’ethnologie à l’Université de Neuchâtel

- Yvan Schulz, docteur en ethnologie et chercheur indépendant

Livre «Entreprises et droits humains. Les limites de la bonne volonté», Ellen Hertz, Yvan Schulz, Editions Seismo, 2020, 104 pages. Disponible en français et en allemand.

-

Les études montrent l’importance du rôle paternel dans l’éducation et le développement de l’enfant. Peu de recherches sont en revanche consacrées aux pères d’enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ce livre comble ainsi une lacune.

En plus d’une revue de la littérature, l’auteur a mené une enquête par questionnaire auprès de 63 pères d’enfants avec un TSA vivant au Tessin. Il s’est intéressé à la perception que ces pères ont de l’importance de leur rôle dans l’éducation et le développement de leur enfant. Il a étudié l’influence de cette perception sur diverses variables : satisfaction, sentiment d’auto-efficacité et surcharge parentale notamment.

Ce travail de Master a remporté le Prix du mérite en pédagogie spécialisée 2020, décerné par le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS).

«L’importance perçue du rôle paternel dans l’éducation et le développement de l'enfant», de Nicola Rudelli, Editions CSPS, octobre 2020, 125 pages

-

Site internet

Pour marquer la Journée européenne contre la traite des êtres humains du 18 octobre, le CSP Genève a lancé avec trois autres organisations un réseau national de lutte contre la traite des êtres humains, la «Plateforme Traite». Et publié une brochure avec des témoignages.

Malgré les grands progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains en Suisse, des ressources supplémentaires sont nécessaires pour sensibiliser les institutions et le public, surtout s’agissant de l’exploitation de la force de travail. Le droit pénal devrait être appliqué à l’aune de l’art. 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains afin de mieux appréhender les situations d’exploitation de la force de travail.

La nouvelle Plateforme Traite invite la Confédération et les cantons à garantir l’implication le plus tôt possible des organisations spécialisées dans l’identification, le conseil et la protection des victimes, mais aussi à garantir que leurs services soient financés. Les victimes qui ont été exploitées à l’étranger et qui ont fui en Suisse doivent avoir accès à un soutien et à une protection dans notre pays. Cela s’applique en particulier aux victimes qui se trouvent dans le système d’asile. En outre, les expulsions relevant du Règlement Dublin II ne devraient pas être effectuées en cas de soupçon de traite.

Une brochure résume les recommandations aux décideurs politiques afin d’améliorer la protection des victimes. Elle présente également trois récits qui illustrent les difficultés que les victimes rencontrent.

Les quatre organisations partenaires : FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, ASTRÉE, le Centre social protestant (CSP) Genève et Antenna Mayday Ticino

La brochure avec les témoignages, 22 pages en format pdf

-

AvenirSocial, l’Association professionnelle suisse du travail social, lance «VoixSociales». Ce podcast donne la parole aux professionnel·le·s du travail social et aux personnes qu’iels accompagnent.

«Il est important que les professionnel·le·s et les usager·ère·s du travail social s’expriment à la première personne sur leurs vécus.» L’association leur donne la parole avec ce nouveau podcast. Les épisodes seront en lien avec le point fort des revues ActualitéSociale et SozialAktuell. Ils paraîtront en alternance en français et en allemand.

Découvrez l’épisode 1 !- «Entre visible et invisible», 35 minutes

- Une travailleuse sociale de SOS femmes à Genève et une ancienne travailleuse du sexe témoignent du rôle de pont que peut jouer le travail social entre les travailleur·euse·s du sexe et le reste de la société.

- Entre visible et invisible, cet épisode de VoixSociales met en lumière la parole d’une personne dont la réalité sociale reste fortement stigmatisée et de celle qui l’a accompagnée dans sa reconversion professionnelle vers une sortie du travail du sexe.

-

L’Association romande des logopédistes diplômés annonce la parution d’un guide pratique à l’intention des parents d’enfants et toute personne en charge d’enfants de 0 à 5 ans.

Dans «Comment aider votre enfant à développer son langage dès sa naissance. Informations et conseils pratiques pour les parents», les parents trouveront conseils, astuces et informations sur la manière d’interagir et communiquer au mieux avec leur enfant durant la période cruciale de l’apprentissage du langage, entre 0 et 5 ans.

La brochure illustrée, accompagnée d’un flyer qui en résume les principaux points, se veut un outil simple pour tous les parents et autres personnes en charge d’enfants en âge préscolaire. Le jeu, la complicité et le plaisir des échanges parent-enfant dans les situations du quotidien sont d’ailleurs des maîtres-mots de l’apprentissage du langage.

Réalisée par des logopédistes, la nouvelle publication fournit des exemples de moments du quotidien (toilette et bain, repas, etc.) propices aux échanges et interactions, ainsi que des suggestions d’activités par des gestes, des jeux ou des comptines adaptées à l’âge de l’enfant.

Le guide donne aussi des conseils spécifiques aux familles bilingues et aborde le thème de l’utilisation des écrans (tablettes, smartphones, etc.) à éviter totalement avant l’âge de 3 ans!

A la fin de la brochure, les parents trouveront encore des repères sur les étapes, par tranches d’âge, du développement du langage de l’enfant entre 0 et 48 mois. A souligner qu’il s’agit de repères seulement, chaque enfant apprenant à son propre rythme.

Un outil pour les professionnels aussi. Le flyer qui accompagne la brochure, disponible également à part, résume les principaux conseils et informations pour accompagner l’enfant dans son apprentissage du langage. Il se veut un outil pratique aussi pour les logopédistes et tous les professionnels de la petite enfance, qui pourront l’utiliser dans leur travail et le remettre aux parents.

-

Paroles & Bilder est une revue thématique illustrée spécialisée dans le domaine du travail social en Valais. Elle présente des histoires de vie, des interviews, des témoignages, des articles scientifiques et des images. Son troisième numéro consacré à la vieillesse vient de paraître.

Le troisième numéro de la revue Paroles est consacré à la vieillesse. Histoire de vie, témoignages de professionnel·le·s, analyses de chercheur·se·s dans le domaine du travail social, autant d’éléments et d’approches qui éclairent quelques-unes des problématiques actuelles de la vieillesse en Suisse.

Avec le récit de Madeleine, on entend ce que c’est que d’arriver à 96 ans. Son histoire de vie est si complète qu’elle croise chaque thème traité dans ce numéro de Paroles: AVS, liens sociaux, habitat, directives anticipées.

Publiée par l’association Paroles & Bilder, en partenariat avec la Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis, la revue Paroles a pour objectif principal de communiquer les réalités du travail social en Valais, en donnant d’abord la parole à des personnes en situation de vulnérabilité.

Les différents numéros peuvent être commandés en ligne et sont disponibles dans certaines librairies. En savoir plus sur le premier numéro.

-

A l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, l’Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique (AFAAP) a participé avec d’autres associations affiliées à la CORAASP au projet «kit de survie».

Chaque association a été invitée à créer son propre projet autour de douze ressources utiles pour sa santé psychique. A Fribourg, l’idée de faire un film a germé.

Et le court-métrage est là, sur Youtube. Il dure huit minutes, il adopte un ton léger et l’humour y est omniprésent. «Nous avons tout réalisé maison : avec la participation des membres de l’association, quelques professionnels de l’AFAAP et un peu d’aide de nos proches. Le résultat est authentique et nous espérons qu’il saura retenir votre attention», explique Dana Michoud, stagiaire de l’association.

Le décor ? Le Moléson. Parmi les figurantes ? Des vaches très fribourgeoises…

-

Découvrez dès le 8 octobre 2020 «8 femmes à bord», le podcast inédit qui retrace l’étonnante traversée de l’Atlantique par huit femmes, dont six ont été touchées par le cancer. Un reportage bouleversant !

En novembre 2019, huit femmes larguent les amarres à Santa Cruz de Tenerife et mettent le cap sur la Martinique. Elles vont traverser l’Atlantique sur un catamaran. Six d’entre elles ont eu un cancer du sein. Une skipper et une médecin font aussi partie de l’équipage. Pendant trois semaines, elles vont naviguer, mais aussi beaucoup partager sur cette maladie qui touche une femme sur huit en Suisse.

Elisabeth Thorens-Gaud est l’initiatrice du projet r’Ose Transat. « C’est elle qui a eu l’idée folle de faire cette transat au féminin après son cancer. Elle en a d’abord parlé à Carine, sa gynécologue, qui a tout de suite accepté de monter à bord, en tant que médecin. Puis, elle a proposé à Muriel, qui a déjà fait deux fois la traversée de l’Atlantique avec sa famille, d’être la skipper du bateau. Les autres équipières sont Stéphane, Nadège, Nicole, Caroline, et moi. Nous avons toutes entre 42 et 58 ans. Nous avons déjà navigué, certaines plus que d’autres. Mais aucune n’a fait de transat à la voile. J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de cette aventure », raconte Francesca Argiroffo, journaliste à la RTS.

Ce podcast est le récit d’une double traversée, celle de l’océan et celle de la maladie. Une alternance de moments de navigation, de vie à bord, de petits pépins, de rires et des moments de partage plus intimes. Entre le départ et l’arrivée, il y a des vagues, de la houle, une voile qui lâche, une escale au Cap-Vert, des grains et des alizés. Mais aussi l’annonce du cancer, les traitements, la peur de la récidive et, enfin, la mise à distance de la maladie. Une traversée de plusieurs milliers de kilomètres, entre femmes, sous le signe de la solidarité. Vous embarquez ? Source : RTS

- Un podcast en quatre épisodes, avec un prologue et un épilogue, environ 100 minutes

- Journaliste : Francesca Argiroffo

- Réalisateur : Jérôme Nussbaum

- Productrice : Magali Philip

- Musique : Yannick Délez

Ce reportage est complété par un livre paru aux Editions Favre, voir cette page, et par le film «Voir la terre respirer», voir cette page.

-

Sauver les enfants, sauver l'Arménie est consacré à l’œuvre d’accueil d’enfants arméniens, dans le contexte du génocide des Arméniens de 1915, menée par le pasteur Antony Krafft-Bonnard (1869-1945) en Suisse dans la région genevoise (Begnins et Genève).

Ce livre rend compte de cette page d’histoire de la Suisse à laquelle le pasteur Krafft-Bonnard a contribué à sa manière, dans le contexte plus large de l’accueil des réfugiés en Suisse au début du XXe siècle. La disponibilité d’archives liées à l’histoire du Foyer arménien fondé et dirigé par Antony Krafft-Bonnard constitue par ailleurs une occasion de faire connaître cette œuvre d’accueil et de la situer dans la perspective sociopolitique de cette période autour de la Première Guerre mondiale.

La publication d’un certain nombre d'archives (essentiellement des photos) accompagne les textes rédigés par des descendants d’enfants accueillis par Krafft-Bonnard, des membres de la famille qui se sont particulièrement intéressés à cette histoire, et des historiens qui ont apporté leur précieuse collaboration à cette réalisation.

«Sauver les enfants, sauver l'Arménie. La contribution du pasteur Antony Kraft-Bonnard (1919-1945)», Pascal Roman, Sisvan Nigolian (dir.), Lausanne : Editions Antipodes, 2020, 208 pages.

-

A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et du Tessin ont publié un rapport présentant l’état de santé des personnes âgées de 65 ans et plus en Suisse latine.

Les données de ce rapport sont issues de l’Enquête Suisse sur la santé 2017. Selon cette étude, la plupart des 65 ans et plus considèrent leur état de santé comme bon ou très bon. Les difficultés dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne augmentent plus particulièrement à partir de 85 ans. Le rapport met en évidence la grande hétérogénéité des situations des personnes âgées qui prévaut sur le plan de la santé. Quatre constats :

- Les personnes âgées de 65 à 79 ans font état d’une meilleure santé psychique que celles âgées de 55 à 64 ans.

- Les ressources sociales sont des déterminants majeurs du «bien vieillir». Plus du quart des répondant-e-s de 65 ans et plus apportent de l’aide à des proches.

- En 15 ans, la part des personnes suffisamment actives physiquement a nettement progressé.

- Près du 86% des 65 ans et plus consulte un médecin généraliste au moins une fois par année.

Le rapport en ligne, en version pdf ou papier -

Dictionnaire

Les éditions Seismo publient ce mois d’octobre 2020 le «Dictionnaire de politique sociale suisse». Plus de 260 auteur·trice·s et expert·e·s ont contribué à ce nouvel ouvrage de référence qui s’adresse aussi bien aux professionnel·le·s qu’au grand public.

Les contributions réunies dans ce dictionnaire illustrent la grande diversité et l'ampleur des politiques sociales. Peu valorisées dans l’opinion publique, elles semblent aller de soi, comme le relève Stéphane Rossini, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, dans la préface. Ces politiques sociales opèrent pourtant souvent à l'arrière-plan et en marge de la société.

L’ouvrage rend visibles tant les contenus que les références historiques de la politique sociale suisse, ses rapports et liens avec d’autres champs, les particularités nationales ainsi que les défis actuels et futurs. Il présente les prestations de transfert couvrant les risques sociaux, les mesures de soutien spécifiques les plus diverses (politiques de la santé, du marché du travail, fiscale, etc.) jusqu’aux politiques transversales pour le maintien et l’encouragement de la justice sociale.

Au total, 245 auteur·trice·s issu·e·s du monde scientifique, de l'administration, des entreprises privées et de la société civile ont contribué à la réalisation du nouveau dictionnaire. De plus, 21 expert·e·s ont été consulté·e·s pour la sélection et l’évaluation des contributions, assurant ainsi leur qualité.

Publié simultanément en français et en allemand dans un langage généraliste, le livre a pour objectif de rendre accessibles des connaissances en matière de politique sociale fondées sur la pratique et la recherche. Il s'adresse aussi bien aux profanes qu'aux milieux professionnels, politiques, des médias, de l’enseignement ou de la formation.

Comité éditorial- Prof. Dr Jean-Michel Bonvin, Université Genève

- Prof. Valérie Hugentobler, Haute école de travail socialeet de santé Lausanne (HETSL)

- Prof. Dr Carlo Knöpfel, Haute école de travail social (FHNW)

- Dr Pascal Maeder, LIVES, HES-SO

- Ueli Tecklenburg, ancien secrétaire général de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)

Dictionnaire de politique sociale suisse disponible gratuitement en version pdf. -

Parmi les jeunes de 11 à 15 ans, un quart environ utilisent souvent les réseaux sociaux pour échapper à des sentiments négatifs. Environ 4% présentent un usage problématique et un sur dix indique avoir été récemment harcelé dans l’espace virtuel. Les résultats de l’enquête d’Addiction Suisse.

© Daisy Daisy / Adobestock

© Daisy Daisy / AdobestockLes jeunes de 11 à 15 ans indiquent avoir rencontré divers problèmes avec l’utilisation des réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou Twitter au cours des douze derniers mois. On note entre autres:

- les vaines tentatives pour passer moins de temps sur ces réseaux (filles: 37.5% ; garçons: 23.7%) ;

- une fréquente utilisation de ces réseaux pour échapper à des sentiments négatifs (filles: 33.3% ; garçons; 22.7%) ;

- un sérieux conflit avec les parents ou les frères et sœurs à cause de l’utilisation de ces réseaux (filles: 18.2% ; garçons: 14.6%).

Précisons que 4% environ (filles: 5.2% ; garçons: 3.7%) présentent un usage problématique des réseaux sociaux.

Le temps passé par jour devant un écran les jours d’école de même que le nombre de difficultés avec l’utilisation des réseaux sociaux sont plus élevés parmi les jeunes…

- … qui se sentent moyennement ou peu soutenu·e·s par leur famille ;

- … qui sont peu ou pas du tout satisfait·e·s de leur vie et qui jugent leur état de santé moyen à mauvais ;

- … qui souffrent de symptômes physiques chroniques (par exemple maux de tête, maux de dos) ou psychoaffectifs chroniques (par exemple fatigue, difficultés à s’endormir) ;

- … qui consomment des substances psychoactives plus qu’occasionnellement, en particulier le tabac (au moins une fois par semaine), mais aussi l’alcool (au moins une fois par semaine) et le cannabis illégal (au moins 3 jours dans les 30 derniers jours) ;

- … qui consomment des aliments non recommandés plus d’une fois par semaine, en particulier les boissons énergisantes.

Un·e jeune sur dix indique avoir été harcelé·e au moins une ou deux fois dans l’espace virtuel au cours des derniers mois (filles: 11.5% ; garçons: 6.4%), alors que 5% environ (filles: 4.0% ; garçons: 5.2%) disent avoir harcelé quelqu’un dans l’espace virtuel au moins une ou deux fois au cours de cette même période.

Cette étude d’Addiction Suisse est menée dans le cadre de l’enquête nationale représentative sur les comportements de santé et les comportements à risque des élèves (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC).

-

S’appuyant sur plusieurs dizaines d’entretiens et près de 3000 questionnaires, les auteurs dressent un portrait totalement inédit de la profession qui rompt avec son apparente homogénéité.

Ils révèlent l’existence d’un espace infirmier fortement différencié et hiérarchisé, dans lequel les différents points de vue professionnels sont étroitement liés aux positions occupées. À l’heure où la profession se trouve confrontée à des enjeux majeurs (pénurie de personnel, vieillissement de la population, rationalisation des soins, académisation des formations et développement de la recherche), ce livre constitue un outil de compréhension précieux pour tous les professionnels de santé et les étudiants.

En mobilisant la théorie des champs de Pierre Bourdieu, il contribue plus largement au renouvellement de l’analyse sociologique des professions.

«L’espace infirmier. Visions et divisions d’une profession», de Philippe Longchamp, Kevin Toffel, Félix Bühlmann et Amal Tawfik, Editions Livreo Alphil, septembre 2020, 260 pages.

Lire aussi- Philippe Longchamp, «Dialogue entre Bourdieu et l’épidémiologie sociale», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 28 mai 2020

- Kevin Toffel, «Un citoyen-sociologue en EMS», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 22 juin 2020

-

La santé est une notion très large et ce rapport 2020 de l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) embrasse divers aspects du bien-être autant que de la maladie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.

Outre la santé physique et la santé psychique, l’OBSAN examine aussi les conditions et les comportements favorables ou défavorables à la santé. Plusieurs chapitres sont consacrés aux actions menées au niveau du système de santé dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention et des soins. Quelques chiffres.

- Violence. Parmi les jeunes de 15 à 16 ans, 10% des garçons et 18% des filles ont été victimes de violence de la part de leurs parents au cours des douze derniers mois. Chez les 11 à 15 ans, 7% des filles et 6% des garçons sont mobbés par des camarades du même âge.

- Poids. Le surpoids (mesuré à l’aide de l’indice de masse corporelle) a légèrement reculé chez les jeunes enfants.

- Accident. Les accidents de la circulation ont nettement diminué, mais pas moins d’une centaine d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes perdent chaque année la vie dans un accident.

- Troubles psychiques. Si le taux de suicide a diminué de moitié chez les 11 à 25 ans au cours des trente dernières années, la part des jeunes de 11 à 15 ans qui souffrent de troubles psychoaffectifs multiples (tristesse, mauvaise humeur, nervosité, fatigue, anxiété, contrariété, difficultés d’endormissement) a augmenté depuis 2002, la fatigue et les difficultés d’endormissement accusant une hausse particulièrement marquée.

- Addictions. Depuis 2002, la part des adolescents de 11 à 15 ans qui fument des cigarettes au moins une fois par semaine tend à diminuer, tout comme celle des adolescents du même âge qui boivent de l’alcool une fois par semaine.

Le Rapport en format pdf

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Pour un usage raisonné des écrans - formation universitaire basée sur les derniers résultats scientifiques. Expertise académique reconnue et impact professionnel direct.