Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Livre collectif

Les injonctions à être heureux au travail qui caractérisent le nouveau management engendrent paradoxalement une fragilisation physique et psychique des travailleurs. Des spécialistes analysent les transformations du monde du travail et leurs effets sur la santé.

Alors que le bonheur de travailler, ou cette nécessité d’être impérativement heureux au travail, n’a jamais été autant proclamé, c’est le mal-être et la souffrance qui s’accroissent statistiquement dans la réalité des entreprises, mais aussi des services publics. Probablement parce que le bonheur prescrit n’est qu’une coquille vide masquant un délitement des conditions de travail et surtout de la définition même du travail.

La perte de sens de son travail, l’invisibilité progressive de ce qui constitue le cœur de son métier reviennent comme des arguments forts dans quasiment toutes les études en sciences sociales sur les liens entre santé et travail.

Cet ouvrage collectif regroupe les contributions en trois axes :

- L’effacement du corps au travail derrière les valeurs d’«épanouissement personnel».

- Les transformations managériales et l’émergence de la souffrance au travail

- Le renouveau nécessaire des théories de la santé au travail.

Il ressort des diverses contributions que, à l’encontre de la pensée dominante, la santé au travail n’est pas une question de «responsabilité individuelle».

Sophie Le Garrec est sociologue, maître d’enseignement et de recherche à l’université de Fribourg, chaire francophone de travail social et politiques sociales.

«Les servitudes du bien-être au travail», Sophie Le Garrec, avec la participation de Louis-Marie Barnier, Yves Clot, Sandro de Gasparo, Karen Lisa Goldschmidt-Salomon, Éditions Érès, février 2021, 320 pages.

-

De sa position d’observateur engagé au plus près du terrain, le bioéthicien Emmanuel Hirsch analyse les temps forts de cette année de pandémie où la démocratie a été confinée.

Dès l’annonce des premiers signes évocateurs de la pandémie, Emmanuel Hirsch s’est engagé avec l’équipe de l’Espace éthique de la région Île-de-France dans un travail d’observation et de suivi des enjeux sociétaux de la crise sanitaire. Bénéficiant de son expertise dans les « années sida » puis d’une implication dans les travaux préparatoires à la pandémie grippale entre 2006 et 2009, il s’est imposé comme une référence pour apporter les éclairages éthiques indispensables.

Dans cet ouvrage, l’éthique est abordée sous divers angles : les décisions poliatiques, sociales, sanitaires, la hiérarchisation des choix, la sensibilisation à la fois pertinente et mesurée de la population, la cohésion nationale, les rites de la fin de vie, le rôle des citoyens ou encore les stratégies de vaccination.

Emmanuel Hirsch est directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France et de l’Espace national de réflexion éthique maladies neurodégénératives, professeur d’éthique médicale à l’université Paris-Sud-Paris-Saclay.

«Une démocratie confinée. L'éthique quoiqu'il en coûte», Emmanuel Hirsch, Éditions Érès, février 2021, 344 pages.

-

Au début 1971, les Etats qui refusaient le droit de vote aux femmes n'étaient plus très nombreux: la Suisse, l'Arabie saoudite, le Koweit, le Qatar et quelques autres pays récalcitrants. Dans ce petit ouvrage agréable à lire, Brigitte Studer résume avec brio l'histoire nationale du suffrage féminin.

C'est en effet le 7 février 1971 que les Suissesses obtiennent le droit de vote. Dans «La conquête d'un droit. Le suffrage féminin en Suisse», l'historienne rappelle qu'il aura fallu 120 ans et plus de 90 votations communales, cantonales et fédérales pour y arriver. Au fil des décennies, les femmes se sont organisées et largement mobilisées, parfois soutenues par des hommes féministes. Elles ont écrit des essais et des pamphlets, fait campagne, donné des conférences, pétitionné.

L'autrice explique que la ligne de partage pour l’accès aux droits démocratiques reste une ligne de genre. Cette exclusion, dite « naturelle » par certains, est contestée et débattue pendant plus d’un siècle. Fondamentalement, l’histoire du suffrage féminin met en lumière le fait que la définition de la démocratie est un enjeu politique et sociétal, objet de luttes et de controverses parfois extrêmement violentes.

Brigitte Studer a été professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Berne. Elle a également enseigné dans les universités de Genève, de Zurich et de Washington à St. Louis (USA) et à l’EHESS (Paris)

«La conquête d'un droit. Le suffrage féminin en Suisse», Brigitte Studer, Livreo-Alphil, 2020, 160 pages.

-

Au début des années 2000, les voix des anciens enfants placés ont commencé à émerger d’une chape de silence longtemps entretenue. Depuis lors, de nombreuses recherches ont documenté ces pratiques. Elles sont synthétisées dans ce petit ouvrage destiné au grand public.

Grâce à la mobilisation tenace de certain·e·s, soutenus par quelques historien·ne·s et journalistes, la thématique de l’enfance placée s’est imposée comme un problème public au niveau national (redécouvrir les photos de Paul Senn et la tournée de l'exposition nationale «Enfances volées» dans REISO). Une Commission indépendante d'experts est mise en place pour mener des recherches historiques sur les internements administratifs (en savoir plus).

En proposant une synthèse des travaux récents, cet ouvrage répond à deux questions centrales: «Comment un dispositif qui voit le jour au nom de la protection de l'enfant a-t-il pu dysfonctionner au point d'entraîner des traumatismes chez ces mêmes enfants et de renforcer leur discrimination sociale? Peut-on évaluer l'importance de ces dérives?»

Le livre entend également contribuer à intégrer cette thématique dans l’histoire nationale et agir en faveur d’une reconnaissance de la mémoire des victimes. C’est aussi l’occasion d’alimenter un regard critique et réflexif sur le risque coercitif propre aux mécanismes d’assistance, hier comme aujourd’hui.

Joëlle Droux est maître d’enseignement et de recherche en histoire de l’éducation à l’Université de Genève.

Anne-Françoise Praz est professeure à l’Université de Fribourg et à l’Unidistance.ch. Elle a été vice-présidente de la Commission indépendante d’experts sur les internements administratifs en Suisse.

«Placés, déplacés, protégés? L'histoire du placement d'enfants en Suisse, XIXe-XXe siècles», Joëlle Droux et Anne-Françoise Praz, Livreo-Alphil, février 2021, 142 pages.

-

Cadre de référence

L'Association ASA - Handicap mental a actualisé le cadre de référence pour la promotion des artistes avec une déficience intellectuelle en Suisse.

Cette deuxième édition de la «Charte Mir'arts» est désormais assortie d'une version en langue facile à lire et à comprendre. Elle constitue le premier cadre de référence suisse pour la promotion des artistes en situation de handicap. La Charte s’appuie sur des valeurs et des principes que les signataires s’engagent à respecter et propose un référentiel commun aux personnes et institutions qui accompagnent les artistes dans leur démarche.

Coordonné par Teresa Maranzano, le programme Mir’arts a pour but de soutenir des artistes suisses en situation de handicap, défendre leurs droits d’auteur et promouvoir leurs œuvres dans le milieu de l’art contemporain. Sa mission répond au désir de ces artistes d’être reconnus pour leur contribution à la vie culturelle.

Depuis 2010, le programme offre aux professionnels qui les accompagnent dans ce processus de participation sociale des prestations ponctuelles : expositions, éditions, participation aux concours artistiques, mise en relation avec les collectionneurs, la presse et les médias.

-

Court métrage

En moins de six minutes dans «Diagonale», la Lausannoise Anne Thorens parvient à représenter subtilement la question du consentement à un rapport sexuel.

Le court métrage de cette comédienne, actrice et réalisatrice a reçu de nombreuses récompenses internationales. Il est en libre accès en ligne depuis le 7 janvier 2021. Le synopsis est simple : « Un jeune couple déjà échauffé se retrouve au lit. Mais au moment de passer à l’acte, elle réclame un préservatif. Il n’en a pas, ce qui ne freine pas ses ardeurs. »

Dans ce plan-séquence passionné et remarquablement filmé, les dialogues sont réduits à quelques phrases explicites qui permettent à Anne Thorens de montrer ce que signifie le «consentement». Pour la femme : une notion simple et univoque. Pour l’homme : une notion floue et équivoque. La femme finit par céder, sans consentir.

La réalisatrice précise que «ce film n’est pas pensé comme une réponse, mais comme une question». Loin des affaires qui font la une des journaux depuis des années sur des viols horribles et scandaleux, ce plan séquence présente une situation où les partenaires semblent a priori égaux. Dans ce cadre en quelque sorte banal, le consentement est alors cerné avec une grande habileté et beaucoup de finesse.

Rappelons la pertinence de la notion de consentement (lire cette actualité de REISO sur une enquête auprès des jeunes dans les transactions sexuelles). Rappelons aussi que, sur l’impulsion d’Amnesty International, une trentaine d’ONG ont remis une pétition au Parlement fédéral en 2019. Elle demande de modifier le code pénal sur les violences sexuelles pour que «tout acte sexuel non consenti puisse être adéquatement puni et pour que la législation suisse soit ainsi conforme aux standards internationaux en matière de droits humains, tels que la Convention d’Istanbul».

Visionner le court-métrage «Diagonale» en ligne

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Paléoanthropologue, Pascal Pick est spécialisé dans l'évolution des primates et des hominidés, particulièrement les grands singes dont nous sommes. Dans son dernier livre, grand public, il s'attache à étudier ce qu'ont été les statuts et rôles respectifs de la femme et de l'homme. Pour l'avoir entendu dans l'émission «La Grande Librairie», ce chercheur ne cache pas son drapeau, sa position engagée, s'agissant de pointer les situations de domination/oppression de la femme, de manière quasi universelle dans le temps et dans l'espace, avec quelques bien rares exceptions de sociétés matriarcales. « A ne parler que de l’évolution de l’homme, même avec un grand H, on est passé à côté de celle des femmes. »

Dans la première partie, il décrit la variété des pratiques dans la vie communautaire des singes et étudie le registre de la violence entre les sexes et dans les rapports sexuels. Il constate qu’il y a plus de violence chez les espèces vivant en terrain découvert, savane en particulier, plutôt qu’en forêt. Il montre aussi que plus le dimorphisme sexuel est marqué (différences d’aspect entre femelle et mâle), plus il y a de manifestations violentes. Le grand groupe qui fait exception, et cela est devenu de notoriété publique, est celui des bonobos chez qui la brutalité est pour l'essentiel absente et dont on sait les comportements amoureux et sexuels. Le tableau est tout autre chez les autres singes supérieurs : gorilles, chimpanzés et humains.

La seconde partie se penche de manière fouillée sur l’Homme. A propos de nos lointains ancêtres et sous divers angles, l'auteur évalue les mérites possibles de deux visions/théories: la vision rousseauiste du bon sauvage, de l'homme primitif vivant en bonne harmonie avec ses semblables et la nature, et celle de Hobbes, «l'homme est un loup pour l'homme». Même si le lecteur novice que je suis a été impressionné par ce qu'on peut tirer d’études paléontologiques, il reste que les données disponibles ne permettent guère de conclure. Sans doute, dit Picq, ni l'une ni l'autre des hypothèses opposées n'est-elle exacte. L'évolution des espèces et les existences qu'elles ont menées se situent quelque part entre deux, avec toutefois des variations certaines de tendances selon les groupes considérés.

Ce faisant, il examine attentivement la condition et le rôle des femmes dans diverses grandes régions, époques, contextes. Qu’est-ce qui est lié ou dû à la « nature », à notre bagage génétique ? Qu’est-ce qui ressortit à la « culture», la coutume, la construction sociétale ? Pourquoi, très majoritairement, la femme a-t-elle été dominée, marginalisée, privée de liberté de mouvement et d'autonomie ? Parmi les leçons majeures tirées des travaux paléoanthropologiques :

- Plus la vie en société admet des espaces privés, plus les femmes risquent de subir des violences domestiques.

- Dans des conditions de vie avec de fortes variations saisonnières de ressources et de périodes de stress, il y a plus de violences.

- Avec la diversification de la production d'objets s'affirme la division des tâches entre sexes et classes d'âge, avec une tendance à la dévalorisation des activités des femmes. « L'Homme ne se réduit pas à l'outil, mais les hommes ont inventé la coercition par les techniques et leurs usages. »

- A mesure que les sociétés préhistoriques se sont sédentarisées et ont accumulé ou stocké des ressources, elles sont devenues plus inégalitaires, voire esclavagistes; les sociétés expansionnistes tendent à être dominées par les mâles.

Picq rappelle aussi que, très généralement, toujours au cours du temps, les femmes ont plus travaillé que les hommes. Son résumé: « Les femmes représentent bien le sexe écologique, reproducteur et producteur. »

Sans être toujours en mesure de conclure, l’auteur apporte des éléments substantiels à la réflexion sur un sujet, la place de la femme et les contraintes et violences auxquelles elle fait face, qui à combien juste titre retient vivement l'attention depuis quelques décennies - de manière aiguë à vrai dire en ce moment. Pour le lecteur dont le temps est compté, on pourrait imaginer que Pascal Picq fasse aussi de ce volumineux essai une version plus courte ; on y trouve en effet des répétitions. Il reste que, malgré des longueurs, cet ouvrage très bien informé se lit avec beaucoup d'intérêt.

«Et l'évolution créa la femme», Coercition et violence sexuelles chez l'Homme, de Pascal Picq, Paris : Odile Jacob, 2020, 462 pages.

-

Cet ouvrage pratico-pratique donne à tout professionnel ou parent qui s’occupe d’une personne en situation de handicap des outils pour mieux la comprendre, en apprenant à l’observer et en adoptant une démarche éducative globale.

L’accompagnement des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap est souvent complexe. Surtout si ce handicap est sévère, il est difficile de trouver un point d’appui pour construire un projet éducatif. Partant du postulat que tout être est en capacité d’apprendre avec un environnement éducatif adéquat, l’autrice propose une approche pédagogique basée sur une évaluation positive de la personne, ses connaissances, ses acquis, même minimes, et non ses déficits et ses échecs.

Elle aborde tous les aspects du développement de l’être humain (moteur, cognitif, sensoriel, affectif, émotionnel) pour élaborer une démarche éducative basée sur les activités quotidiennes, l’inclusion scolaire et la recherche d’autonomie. Avec l’observation du développement comme base de travail, elle donne des repères précis, illustrés d’exemples concrets, qui sont autant d’outils à destination des professionnels et des parents.

La recherche du mieux-être et de la qualité de vie pour les personnes en situation de handicap et ceux qui les entourent passe par le choix des priorités éducatives, spécifiques à chaque individu, qui n’est ni objet de soins ni objet de «protocoles», mais sujet instruit dans une approche globale pour atteindre la plus grande autonomie possible et se libérer ainsi de la dépendance, de l’infantilisation et de dangers potentiels de maltraitance.

Chercheuse en sciences de l’éducation, orthophoniste, Gloria Laxer est maître de conférences honoraire en sciences de l'information et de la communication. Elle poursuit également des activités de formation continue dans les établissements sociaux et médico-sociaux en France, Suisse, Italie, Irlande, etc.

«Handicaps, les chemins de l'autonomie. Manuel de pédagogie développementale», Gloria Laxer, Editions Erès, Connaissances de la diversité, janvier 2021, 570 pages.

-

Cette enquête inédite sur l’école inclusive et la scolarisation des enfants les plus vulnérables est menée directement de l’intérieur par une professeure des écoles. Elle éclaire les dysfonctionnements du système scolaire et propose des solutions.

Les réformes aux intentions les plus nobles et formellement bien conçues pour favoriser la scolarisation de tous les enfants et leur réussite peuvent défaillir du fait d’une mise en œuvre approximative. Dans cette enquête inédite sur l’école primaire et la scolarisation des enfants les plus vulnérables, Sylviane Corbion dresse un état des lieux des dysfonctionnements du système scolaire, qui ont été criants durant la pandémie du coronavirus. Elle s’appuie pour cela sur des histoires de vie professionnelle d’enseignants du primaire dans des contextes sociodémographiques différents, sur ses expériences propres de professeure des écoles et sur les résultats de sa recherche doctorale.

Ce livre montre l’écart abyssal entre, d’un côté, les prescriptions et recommandations des politiques ministérielles, qui affichent le souci d’une école inclusive et bienveillante, et de l’autre, le travail des enseignants, peu formés, qui doivent faire preuve d’inventivité pour les élèves les plus vulnérables, dont les besoins éducatifs particuliers sont insuffisamment pris en compte.

Alors que la crise sanitaire est venue corroborer son travail, l’auteure contribue utilement au débat sur l’école inclusive et propose des principes d’action qui donnent à réfléchir et ouvrent de nouveaux possibles.

Sylviane Corbion est, depuis plus de vingt ans, professeure des écoles et enseignante spécialisée auprès d’enfants en situation de handicap, d’élèves en grande difficulté scolaire en Seine-Saint-Denis. Docteure en sociologie, elle poursuit ses recherches sur l’école inclusive et sur le « mal-être » des enseignants.

«L'école inclusive. Entre idéalisme et réalité», de Sylviane Corgion, Editions Erès, janvier 2021, 256 pages.

-

Analyse juridique

Une étrange pratique a été repérée dans le financement des prestations médicales en milieu carcéral. Alors que le pécule des détenus est légalement insaisissable, il est régulièmenent utilisé pour financer des frais médicaux ou dentaires.

Le 11 août 2020, le Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt autorisant le prélèvement d’argent sur le pécule du détenu pour payer des factures de soins médicaux et dentaires. Interloqué, l’«Action maladie psychique et prison» du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) a sollicité l’avis de Me Kathrin Gruber, avocate, spécialiste FSA en droit pénal, membre de la Commission des droits humains de l’Ordre des avocats vaudois à Vevey.

En résumé, elle estime que l’Etat viole le principe de l’insaisissabilité du pécule des détenus lorsqu’il instaure un troisième compte « réservé », non prévu par la loi, sur lequel est versé une partie du pécule contre l’avis du détenu, pour financer les frais médicaux non couverts par l’assurance maladie et les primes d’assurance. L’Académie suisse des sciences médicales et la Société suisse des médecins ont préconisé la gratuité des soins médicaux en prison en vertu du devoir d’assistance de l’Etat envers les personnes détenues. L’Assemblée générale de l’ONU et le Conseil des Ministres européens ont également adopté cette position.

En fait, nous sommes choqués de voir régulièrement des patients-détenus payer de leur poche des soins médicaux ou dentaires. Sans parler de la qualité des soins dentaires où le traitement habituel est l’arrachage pur et simple de la dent, sans remplacement ! Ou du fait que les travailleurs sociaux, les curateurs en charge de dossiers de patients-détenus ne font pas appel aux prestations complémentaires de l’AI, alors même que ces patients seraient bénéficiaires de l’AI et que leur rente n’est que suspendue. L’analyse de Me Kathrin Gruber confirme que cette pratique n’est pas correcte.

Madeleine Pont, fondatrice du GRAAP

L’analyse juridique de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois, en ligne sur le site du GRAAP-Association

-

La Société suisse pour la politique de la santé (SSPS) vient de publier un utile petit guide de questions-réponses sur le vaccin contre le Covid. Elle rappelle que le vaccin n’est pas une obligation mais un acte de solidarité.

Les expert·e·s précisent que de nombreuses rumeurs infondées circulent autour de ces vaccins. Les analyses montrent qu’elles sont toutes dépourvues de base factuelle et scientifique. Ainsi par exemple, les rumeurs sur une prétendue modification de l’ADN, sur des réactions autistiques ou sur une supposée menace pour les personnes sujettes au rhume des foins sont sans fondement.

La société rappelle que le Covid a gravement touché des dizaines de milliers de personnes et provoqué des milliers de décès en Suisse. Face à cette situation, le débat entre les pros et les antis-vaccins a repris. Avec son petit guide, la SSPS tient à encourager la vaccination pour quatre raisons principales.

- La vaccination est, outre les règles de comportement et d'hygiène, le moyen le plus efficace à ce jour pour réduire le nombre de cas graves et de décès, pour relancer notre vie sociale et économique et pour renforcer les relations interpersonnelles.

- D'après les dernières études, le vaccin Covid-19 offrirait également une bonne protection contre les mutants de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud.

- Les réactions secondaires du vaccin sont connues et peuvent se manifester. Ils sont comparables aux effets secondaires d'autres vaccins (douleur au point d'injection, maux de tête, fièvre et fatigue) et disparaissent généralement au bout de peu de jours.

- Les vaccins approuvés en Suisse protègent la personne vaccinée contre 90 à 95% de la maladie. Cependant, chaque personne vaccinée apporte également une contribution personnelle importante pour que nous puissions, en tant que société, surmonter cette pandémie et que la normalité puisse revenir à la vie, étape par étape. Cette solidarité est nécessaire pour que la vaccination de notre société réussisse et que nous atteignions notre objectif commun.

La SSPS est une plateforme neutre en matière de politique de la santé. Environ 1000 experts et parties intéressées des différents secteurs du système de santé, des milieux économiques, scientifiques, politiques et administratifs, des entreprises du marché des soins de santé ainsi que des organisations industrielles, professionnelles et spécialisées forment ensemble la SSPS en tant que réseau national indépendant.Questions-réponses, 2 pages en format pdf

-

La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) prévoit une augmentation de 21% du nombre de personnes à l’aide sociale en Suisse.

Les conséquences économiques à long terme de la pandémie de Covid-19 sont difficiles à évaluer, mais il convient de partir du principe qu'une partie de la population subira des pertes à moyen et long terme et aura besoin de soutien. Parmi les groupes vulnérables figurent les chômeurs de longue durée, qui auront encore plus de difficultés à réintégrer le marché du travail en raison de la crise, et les travailleurs indépendants à faible revenu.

Certains de ces groupes dépendront de l'aide sociale ces deux prochaines années. Dans le scénario principal de son étude, la CSIAS estime que le nombre de personnes tributaires de l'aide sociale augmentera de 21 % ces deux prochaines années. Dans le domaine de l’aide sociale, cette situation engendrerait des coûts à hauteur de 821 millions de francs suisses.

L'association professionnelle nationale de l'aide sociale appelle le Conseil fédéral à poursuivre les mesures de soutien afin d’éviter une surcharge de l'aide sociale. Pour amortir la hausse prévue des cas dans l'aide sociale, elle estime par ailleurs que plusieurs mesures sont nécessaires. Dans les cantons, il est urgent de mettre en place des mécanismes de partage des charges efficaces entre les communes. En ce qui concerne l'assurance-chômage et invalidité, un soutien et une coopération plus étroite sont nécessaires pour éviter un transfert supplémentaire vers l'aide sociale.

Pandémie de Covid-19. Bilan actuel et défis à venir pour l’aide sociale, Document d’analyse, Conférence suisse des institutions d’action sociale, janvier 2021, 13 pages.

-

La centrale nationale de coordination des addictions Infodrog vient de publier un nouveau document à destination des professionnel·le·s. Il évoque le mélange des médicaments et de l’alcool.

Quels médicaments les jeunes consomment-ils ? Quels sont les mélanges particulièrement dangereux ? Créée en collaboration avec Addiction Suisse et le Centre zurichois de prévention de l’abus de drogue, la fiche d’information destinées aux professionnel·le·s des addictions apporte des réponses à ces questions d’actualité. Entre 2006 et 2018, le nombre de garçons de 15 ans ayant déjà absorbé des médicaments à des fins récréatives a en effet presque triplé, passant de 1,6% à 4,5%, selon les chiffres rapportés en introduction.

Quels médicaments les jeunes consomment-ils ? Quels sont les mélanges particulièrement dangereux ? Créée en collaboration avec Addiction Suisse et le Centre zurichois de prévention de l’abus de drogue, la fiche d’information destinées aux professionnel·le·s des addictions apporte des réponses à ces questions d’actualité. Entre 2006 et 2018, le nombre de garçons de 15 ans ayant déjà absorbé des médicaments à des fins récréatives a en effet presque triplé, passant de 1,6% à 4,5%, selon les chiffres rapportés en introduction.Ce document de cinq pages informe notamment sur le type de médicaments consommés à des fins récréatives, ainsi que sur les dangers, parfois mortels, liés à certains mélanges. L’attention des professionnel·le·s est également attirée sur le risque de dépendance psychique et physique à certains produits. Enfin, la prévention spécifique en fonction du groupe cible, l’intervention précoce et la réduction des risques y est abordée.

Une autre fiche d’information, vulgarisée et plus succincte, est également à la disposition des professionnel·le·s pour être remise aux consommateur·trice·s.

-

Cet essai propose une lecture sociologique des innovations managériales en cours.

Ces innovations tendent à faire oublier les véritables objectifs des employeurs : continuer à mettre en œuvre la subordination des salariés, seule garantie de leur exploitation « légitime ». L’auteure décrypte la capacité patronale à faire renaître, sans cesse, sa domination, afin de préserver, voire sublimer, un lien de subordination qui prend une forme de plus en plus personnalisée, intrusive et délétère. Elle compromet toute capacité collective des salariés à s’emparer des véritables enjeux du travail.

Des directions de ressources humaines « bienveillantes » et préoccupées du « bonheur » de leurs salariés aux « entreprises libérées » par leur leader, en passant par l’esprit start-up et l’offre éthique, l’auteure analyse tous ces faux-semblants qui paralysent l’intelligence collective et menacent l’avenir du monde.

Danièle Linhart est sociologue, directrice de recherches émérite au CNRS. Elle a publié de nombreux livres, dont La comédie humaine du travail (Prix de l’écrit social 2015), Perte d’emploi, perte de soi (Erès 2002, rééd. 2009), Pourquoi travaillons-nous ? (Erès, 2008), Travailler sans les autres ? (Le Seuil, 2009), La modernisation des entreprises (La Découverte 1994, rééd. 2010).

«L'insoutenable subordination des salariés» de Danièle Linhart, Editions Erès, Collection sociologie clinique, janvier 2021, 288 pages.

-

Manger est un acte vital et complexe qui nécessite un apprentissage mobilisant de multiples compétences. On considère que 13 à 50% des enfants au développement typique rencontrent des difficultés avec l’alimentation. Un chiffre qui grimpe à plus de 80% chez les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont les particularités sensorielles influencent et complexifient la construction de leur comportement alimentaire.

Destiné aux parents, aux aidant·e·s et aux professionnel·le·s, ce livret documente les particularités sensorielles observées chez les enfants avec un TSA et leur implication sur l’acceptation des aliments. Avec six chapitres :

- Bien manger, ça s’apprend !

- Trouble du spectre de l’autisme et construction alimentaire

- L’impact du TSA sur l’acceptation des aliments

- Repenser l’éducation à l’alimentation

- Faciliter l’acceptation de nouveaux aliments

- La belle histoire de Lamia

Travail réalisé par Anne-Claude Luisier à l’Institut Paul Bocuse, dans le cadre d’un doctorat de l’Université Claude Bernard Lyon 1, en cotutelle avec l’Université de Fribourg, édité par le Groupe Apicil, collection Nutrition et santé

-

Par Dr Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Pour le médecin qui comme moi a fait ses études il y a plusieurs décennies et sait ce que représente historiquement la Mayo Clinic, haut-lieu de la « grande » médecine scientifique, c'est une surprise de voir sortir de cette institution un manuel sur les apports possibles de méthodes dites complémentaires à la pratique classique, celle enseignée en faculté. Personnellement, je le salue. Même quand j'étais, comme médecin cantonal, un « gardien de l'orthodoxie médicale », j'ai voulu résister à toute chasse aux sorcières.

Cette traduction française, qui a eu un soutien de la Fondation Leenaards notamment, bénéficie d'une préface de Pierre-Yves Rodondi, bon connaisseur du domaine qui dirige maintenant la formation en médecine de famille à l’Université de Fribourg. Extrait: « Cet ouvrage n'a pas pour objectif de séparer le bon grain de l'ivraie. Les pratiques médicales évoluent ; dans la diversité des thérapies, la recherche a montré que certaines amènent des bénéfices clairs [...] La médecine intégrative diversifie et complète la boîte à outils à disposition. Lors d'un voyage d'étude à la prestigieuse Clinique Mayo, j'y ai découvert comment, par exemple, l'acupuncteur travaille avec le gastroentérologue ou le chirurgien, sans a priori négatif. » C'est dans ce sens, explique le directeur de publication, le prof. Bauer, qu'on parle maintenant de médecine intégrative plutôt qu'alternative.

Titres de quelques grands chapitres : Au centre des soins : nutrition, exercice, prévention du stress; Techniques corps-esprit (relaxation, méditation, biofeedback, hypnose); Chiropraxie et ostéopathie; Acupuncture; Plantes et compléments alimentaires. Au début de chaque chapitre, un « Rendez-vous avec le/la Dr... », un-e praticien-ne du domaine à la Mayo Clinic. Un chapitre présente la manière dont les méthodes complémentaires (souvent associées entre elles) peuvent apporter d'utiles contributions dans la prise en charge de pathologies notoirement difficiles : arthrose, polyarthrite rhumatoïde, fatigue chronique, douleurs chroniques, fibromyalgie, côlon irritable entre autres.

C'est un ouvrage substantiel, avec une présentation aérée, fait de sections courtes, de nombreux sous-titres permettant de s'orienter facilement. A noter une absence qui surprendra (en tout cas de ce côté de l'Atlantique) : aucune mention de l'homéopathie. Ce Guide aura utilement sa place au cabinet du médecin « conventionnel » qui entend mener son activité dans un sens holistique, avec un éventail large de préoccupations.

«Guide de médecine intégrative de la Clinique Mayo. Quand la médecine conventionnelle s'allie à la médecine complémentaire», Brent A. Bauer (Ed.), préface de Pierre-Yves Rodondi, Chêne-Bourg: Éditions Planète Santé, 2020, 341 pages.

Lire aussi «Les médecines complémentaires à l’uni et à l’hôpital», de Pierre-Yves Rodondi et Bertrand Graz, REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 3 mai 2012.

-

L’Association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée Intégras a publié un guide encourageant les professionnel·le·s à réfléchir sur leur pratique et sur le lien entretenu avec leurs jeunes bénéficiaires en temps de crise.

Et si les institutions et leurs professionnel·le·s prenaient quelques instants pour lever le nez du guidon ? C’est ce à quoi invite Intégras, l’Association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée, dans son guide « Une respiration en temps de crise ». Publiées juste avant Noël, les six pages du livret donnent des « impulsions éthiques pour le travail relationnel en situation de crise », principalement sous forme interrogative. Cette publication a été élaborée avec la participation de 24 institutions à l'échelle nationale.

Parmi les questions encourageant à réfléchir sur le lien avec les jeunes bénéficiaires figurent par exemple :

- Comment assurer la participation des enfants et des jeunes, même en temps de crise ?

- Comment exprimer la reconnaissance envers eux ?

- Comment les aider à faire face aux restrictions et à l’insécurité ?

- Quelles sont les expériences positives vécues durant la crise ?

D’autres interrogations encouragent à questionner la pratique des travailleurs et travailleuses sociales :

- Qu’est-ce qu’un « bon » pédagogue, une « bonne » éducatrice en temps de crise ?

- Ces critères sont-ils les mêmes en dehors de la crise ?

- Comment travailler de manière systémique malgré la restriction des contacts sociaux ?

- Comment prendre soin les un·e·s des autres en tant qu’équipe, afin que chacun·e ait suffisamment d’énergie pour faire face aux restrictions et aux incertitudes ?

- Qu’est-ce qui nous unit ?

Une réflexion au niveau de l’institution est aussi promue. Les impulsions énoncées dans cette section portent sur la culture interne, les possibilités de soutien, les champs de tension et les perspectives. Enfin, le document contient une proposition de procédure pour initier une réflexion éthique.

-

Le Covid-19 a fait oublier les principes de base de l’autodétermination des personnes en situation de handicap. Catherine Agthe, sexo-pédagogue spécialisée, a partagé ses réflexions dans la revue Insieme de décembre 2020.

«Les éducateurs disent que nous, les résidents, on est vulnérables et ils veulent pas prendre des risques. Mais je sais qu’ils sortent, ils vont voir leurs amis, ils vont dans leurs familles. Nous, on peut jamais sortir à cause du virus, c’est vraiment pas juste, parce que moi je fais rien de dangereux!»

En fait, la reconnaissance des couples et de leurs intimités dans le cadre de la vie institutionnelle a été mise à rude épreuve pendant la pandémie. La sexo-pédagogue rappelle que, «au vu de la nature du handicap et de la sexualité humaine, la marge de manœuvre dans l’accompagnement de la personne handicapée se situe entre banalisation et dramatisation, surprotection et laisser faire. Mais n’oublions pas que la personne concernée ne doit pas être réduite à un objet de soins, être surprotégée et infantilisée dans les prises de décisions.»

Avec le virus, de nouvelles questions éthiques sont posées. Catherine Agthe conclut : «Ces questions agissent comme le balancier d’un funambule, inquiet à la fois des désirs affectifs et sexuels encore et toujours à reconnaître, mais aussi de désirs plus étendus afin de ne pas perdre l’humanité de la personne en situation de handicap.»

Découvrir le magazine Insieme

-

Recension par Jean Martin

L’Arbre-monde de l’écrivain américain R. Powers, très préoccupé par la dégradation de l’environnement et de la biodiversité, est une fiction inspirée par des démarches militantes aux Etats-Unis dans les années 1980-1990. Une épopée qui a reçu le Prix Pulitzer 2019.

Ce roman suit les parcours de neuf jeunes gens qui s’engagent suite à des événements de vie divers. Parmi eux : l’arrière-petit-fils d’immigrants norvégiens dans l’Iowa au XIXe siècle, une ingénieure qui fait carrière dans une multinationale, fille d’un immigré de Shanghai, un sociologue thésard, un vétéran du Vietnam, une fille charismatique qui abandonne ses études, une botaniste et chercheuse qui a découvert les vertus et propriétés des arbres. Quand elle explique qu’ils communiquent entre eux, voire ont une « intelligence », elle fait penser à Peter Wohlleben, le réel auteur de « La vie secrète des arbres » dont on sait le succès. Il y a aussi un génie de l’informatique qui fait fortune dans les jeux vidéo, sorte de rappel, en toile de fond, de ce qu’un nombre croissant d’entre nous vivent en mode virtuel.

D’abord, Powers décrit individuellement les protagonistes, leurs enfance et famille, études, emplois. Puis comment chacun·e part vers l’Ouest et se retrouve dans la résistance à l’abattage de la forêt séculaire. Par des engagements forts fondés sur la non-violence, ils obtiennent quelques succès: ainsi, le couple qui prend une résidence de deux semaines en principe sur une plateforme bricolée à 60 mètres de haut dans un séquoia géant, « patriarche » exemplaire, et qui va finalement y vivre dix mois avant que l’obstination des bûcherons et de la police ne les déloge.

Déçus, frustrés de la non-écoute et de la brutalité des exploitants comme des autorités (pour qui croissance quantitative et efficience sont les critères déterminants indiscutables et l’utilité toujours à maximiser), ils ont eux-mêmes quelques actions violentes (dont un incendie qui entraîne la mort d’une des leurs) avant de se disperser. On les retrouve vingt ans plus tard : certains réintégrés dans « le système », d’autres marginaux. Par (mal)chance, le FBI tombe sur une trace, remonte à certains qui sont incarcérés mais ne regrettent rien. Tous se souviennent.

Quelques extraits : « La richesse a besoin de barrières [et l’Amérique n’en veut pas]. Il ne reste rien sur le continent pour seulement suggérer ce qui a disparu. Tout est remplacé à présent par des milliers de kilomètres de fermes et de jardins contigus. Le sol se rappelle, un peu plus longtemps, les forêts disparues. » A propos des possibles capacités des arbres : « Qu’est-ce qui est le plus dingue [incroyable] : des plantes qui parlent ou des humains qui écoutent ? » Ou encore : « Nous ne sommes pas équipés pour percevoir les lents changements de fond. On peut fixer l’aiguille des heures sans la quitter des yeux, et pas une fois on ne la voit bouger. »

L’Arbre-monde tient en haleine. Très bien informé des choses de la nature, l’auteur offre une fresque de vies vécues, de choses réalisées, de réflexions psychologiques et philosophiques substantielles, dans un pays où le (néo-)libéralisme n’a accepté jusqu’ici que tellement peu de limites à l‘exploitation sans scrupule du milieu de vie. « Tous [ces jeunes gens] essaient d’écoper l’océan du capitalisme avec une capsule de gland », écrit Powers.

Une bonne fiction qui permet de mieux appréhender l’urgence de changements, avec des enjeux qui survivront au Covid quand le vaccin nous aura aidés.

L’Arbre-monde, Richard Powers, Paris : Le cherche midi, 2019, 741 pages. Traduction par Serge Chauvin. Désormais en poche 10/18

-

Cahier de référence

SantéPsy.ch, MOICMOI et Radix publient «Promouvoir la santé psychique des adolescent-e-s à l’école et dans l’espace social», un document de référence pour les professionnel·le·s.

Ce document est le résultat d’un travail effectué entre mars 2019 et juin 2020 sur mandat de la campagne latine santepsy.ch consacrée aux adolescent·e·s, de la Commission de prévention et de promotion de la santé des cantons latins (CPPS), du projet romand #MOICMOI et du programme MindMatters par le biais de RADIX, la Fondation suisse pour la santé. Il poursuit quatre objectifs principaux.

- Fournir de l’information et des connaissances sur les processus et les enjeux de l’adolescence pour mieux comprendre la réalité d’un·e adolescent·e d’aujourd’hui.

- Proposer un outil de référence partagé et une compréhension commune de la promotion de la santé psychique des adolescent·e·s, spécialement dans le cadre scolaire.

- Mettre en évidence des leviers et des pistes d’action afin de renforcer l’action globale de l’école et le pouvoir d’agir des enseignant·e·s en matière de promotion de la santé psychique en classe au quotidien.

- Servir d’ancrage à différents projets ou mesures qui soutiennent la santé psychique des adolescent·e·s, prioritairement à l’école, mais aussi de manière plus large dans d’autres contextes d’intervention comme la famille, les activités extra-scolaires ou l’espace social.

Auteure : Gilberte Voide Crettenand

Ce document est disponible en version papier et en version électronique.

Télécharger le Cahier de référence

-

Le Réseau suisse d’écoles en santé et durables a publié les critères de qualité pour l’école obligatoire.

Ce document de 48 pages présente les critères de qualité pour appuyer les écoles dans l’évaluation interne, la planification et la conception de mesures de promotion de la santé et dans la mise en œuvre de l’éducation en vue d’un développement durable.

Avec ses 25 modules, les critères de qualité favorisent une réflexion approfondie des directions d’établissements et/ou de l’ensemble des professionnels scolaires. Il sera utile de faire préalablement un état des lieux et une analyse des forces et faiblesses pour identifier et prioriser les domaines d’action. Il est recommandé de commencer par le module de base lorsqu’une école utilise l’instrument pour la première fois. Deux ou trois autres modules peuvent être sélectionnés pour une étude plus approfondie.

De plus, ces critères servent de cadre de référence et de base consultative aux coordinations cantonales du Réseau d’écoles21 pour leur travail avec le réseau. Ils peuvent contribuer aussi au processus qualité de l’établissement ou dans l’enseignement, et faciliter la formulation d’objectifs dans les conventions des écoles membres.

-

L'idée de cet ouvrage est née durant la première vague pandémique du printemps 2020, à partir de la question posée dans le cadre de la Saison culturelle du Tiers-lieu «Dans le ventre de la baleine».

Artistes, chercheurs et acteurs culturels de France et de Suisse ont répondu présent pour réfléchir à cette interrogation existentielle, que ce soit par une analyse, un témoignage ou encore avec des images. L'objectifs était de mettre en perspective la place et la fonction de l'art dans la société et pour chacun de nous, plus particulièrement durant cette période marquée, entre autres, par l'incertitude et l'insécurité.

Deux vernissages de ce livre sont prévus, si les conditions sanitaires le permettent :

- Le samedi 27 février 2021 au château d’Avaray (Loir-et-Cher) à l’occasion de la journée de réflexion « Vivre sans création artistique: est-ce utile? » avec Karen Fichelson, Jean-Marc Lachaud et Alain Bron. En savoir plus

- Le jeudi 18 mars 2021 en fin de journée au Musée Jenisch à Vevey, avec Natahlie Chaix (directrice du musée), Mireille Callu, Anne Voeffray et Jérôme Dumont. Des lectures publiques animeront cette rencontre culturelle.

À quoi sert (encore) l'art en temps de crise sanitaire? Sous la direction de Christophe Pittet, Editions Teraèdre, 2020, 164 pages.

-

Carte interactive

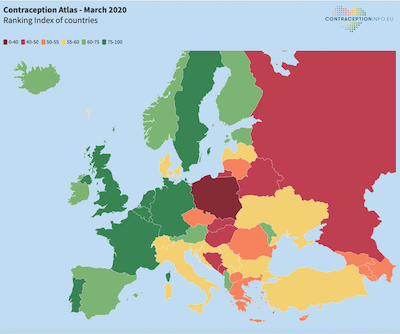

Le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs a publié son atlas européen 2020 de la contraception. La Suisse se classe dans le jaune, avec l'Italie, la Croatie et le Danemark.

Atlas de la contraception 2020

Atlas de la contraception 2020Depuis quatre ans, le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs (EPF) établit un atlas de la contraception basé sur un système de couleurs. Les critères analysés portent sur l’accès aux moyens contraceptifs, le conseil en planning familial et l’information en ligne.

Devenue un outil de référence dans la lutte pour l’accès à la contraception en Europe, cette carte catégorise les pays en fonction de leur politique en matière de protection contre une grossesse involontaire. Parallèlement, l’EPF émet des recommandations sur les points d’améliorations possibles pour chacun des pays étudiés.

En Suisse

L’édition publiée en cette fin d’année 2020 colore la Suisse en jaune, tout comme l'Italie, le Danemark, la Croatie, la Serbie ou encore l'Ukraine et la Turquie. L’accès aux explications liées aux différents moyens contraceptifs a été notée de manière positive. Le site internet de Santé sexuelle suisse comporte en effet des informations complètes traduites en plusieurs langues. L'EPF a en revanche jugé que la mention des coûts liés à la contraception est lacunaire.

Si les services de conseil, gratuits dans les centres de santé sexuelle, sont salués, le fait que les contraceptifs sont onéreux et non pris en charge par la couverture d’assurance maladie représente un obstacle conséquent à leur accès. La pondération de l’ensemble de ces éléments aboutit à une moyenne de 58,3 sur 100 pour la Suisse.

Le rapport précise aussi que notre pays enregistre le taux de natalité le plus bas des statistiques européennes chez les adolescentes (deux filles de 15 à 19 ans sur 1000), et la deuxième prévalence contraceptive la plus élevée, à égalité avec la Finlande et la France.

En Europe

Seul pays à être coloré de rouge foncé, la Pologne a accentué sa position de queue de peloton. Depuis 2019, elle exige en effet que la contraception d’urgence soit délivrée uniquement sur prescription médicale. La Russie, la Bosnie-Herzégovine, le Belarus et le Monténégro figurent dans le rouge. A l’inverse, plusieurs pays, comme la Belgique, la Bulgarie ou la Finlande, ont contribué depuis quatre ans à diminuer les barrières financières pour faciliter l’accès à la contraception des jeunes ou des groupes vulnérables. La France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède ou encore l'Albanie figurent dans le vert.

Le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs est une organisation à but non lucratif. Elle repose sur un réseau de parlementaires européen·ne·s, qui se sont engagé·e·s à protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des citoyen·ne·s, et particulièrement des personnes démunies. Selon ce Forum, « l'accès à une contraception moderne, efficace et abordable reste un défi européen. »

Atlas européen de la contraception 2020: carte interactive

Site internet du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs

-

Facteur crucial pour la cohésion nationale, le plurilinguisme en Suisse est examiné de près dans «Les langues du pouvoir. Le plurilinguisme dans l’administration fédérale».

Les quatre communautés linguistiques officielles sont représentées de manière égale dans l’administration fédérale et leurs représentants ont le droit de s’exprimer dans la langue de leur choix. Voilà ce que prévoient la Constitution et la loi sur les langues. Mais ces exigences sont-elles appliquées en pratique?

En dépit des objectifs très clairs de la Constitution, le fonctionnement plurilingue des autorités fédérales ne va pas de soi. Les minorités linguistiques sont sous-représentées dans de nombreuses unités administratives, notamment aux postes les plus élevés de la hiérarchie. Et pour les italophones, le libre choix de la langue de travail est souvent une illusion. Si le principe d’une administration fédérale réellement plurilingue fait quasiment l’unanimité, les obstacles à sa réalisation sont donc nombreux et difficiles à surmonter. À partir d’une analyse fine de la situation, en particulier dans ses développements récents, cet ouvrage propose une réflexion documentée sur le fonctionnement de l’administration publique dans un pays multilingue comme la Suisse.

-

L’Association Vivre ensemble a publié un nouveau numéro de son bulletin pour la défense du droit d’asile. Il contient un dossier qui vise à susciter une réflexion autour de l’accueil et de l’hospitalité.

« La rencontre, l’échange, la liberté de circuler, de voyager, notamment pour retrouver nos proches, ont pris ces derniers mois une valeur inestimable. Pourquoi ne pas profiter de ces instants pour questionner les restrictions à la liberté de mouvement réservées par nos lois aux personnes issues de l’asile dont certaines sont actuellement en discussion au Parlement? » Telle est la réflexion contenue dans l'édito de la revue Vivre ensemble parue en ce mois de décembre.

Ce texte introduit le riche dossier sur l’accueil et l’hospitalité contenu dans le bulletin pour la défense du droit d'asile. Il débute avec la réflexion de Philippe Borgeaud, Professeur d'histoire des religions de l'université de Genève, qui interroge la politique d'accueil suisse à la lumière des textes mythologiques. Il questionne en particulier les restrictions de liberté de mouvement qui s'appliquent dans les centres fédéraux, alors qu'un centre de « départ » se construit aux abords de l'Aéroport de Genève.

La chronique monde s’intéresse à « l’hospitalité naissante » du Portugal. La nouvelle procédure d’asile est également au menu et un autre dossier sur la privatisation de l’asile complète cette parution.

Cette publication peut être en partie consultée en ligne ou commandée via le site asile.ch.