Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Christa Spycher, fille d’un médecin de famille de Berthoud/Burgdorf, a fait avec son mari Peter l’essentiel de sa carrière dans le domaine du développement, avec la Coopération suisse. Ils ont vécu près de vingt ans en Amérique latine. Après six ans dans la capitale péruvienne Lima, ils ont été trois ans dans un projet agro-forestier sur la rive de l’Ucayali, gros affluent de l’Amazone, et plus tard sept ans au Honduras et au Nicaragua – avec deux périodes intermédiaires à la centrale de Berne. Retour au pays pour de bon en 1998. Alors que son mari y concluait sa carrière, la Dre Spycher s’est beaucoup engagée dans le domaine du planning familial – reprenant une activité liée aux problématiques femme dont elle s’était intensément préoccupée en Amérique centrale.

Personnellement, je suis touché par cet ouvrage pour avoir quelques années avant les Spycher travaillé comme eux en Amazonie péruvienne, dans un hôpital près de Pucallpa – ce que les Américains appellent une « frontier », une sorte de Far West. Et, beaucoup plus tard, vers 2000, j’ai rencontré Christa Spycher dans le cadre de « Santé Sexuelle Suisse ». Beaucoup de points communs !

« ER-LEBEN-DIG » (sympathique titre) est un récit s’étendant sur trois décennies vécues au contact de pays et populations hôtes de projets de développement. En milieu rural et urbain, dans des conditions matérielles et sous des régimes politiques divers (je rappelle en passant que la coopération suisse a à juste titre bonne réputation). Les expériences professionnelles, personnelles, familiales de l’auteure sont contées de manière proche des gens, de leurs modes et lieux de vie. Elle écrit toujours avec simplicité et empathie, sans cacher les difficultés et les occasionnelles déceptions. Ce ne sont pas des souvenirs du type « anciens combattants », qu’on se rassure ! C’est du vécu constructif, ouvert, qui réfléchit au sens de ce que l’on vit et que l’on fait.

Citons quelques grandes dimensions de ce parcours : trois ans en Amazonie (pour accéder à leur site, une douzaine d’heures de canot à moteur si on venait de l’amont, le double si on remontait de l’aval) ; les apprentissages socio-culturels ; la confrontation à la précarité, voire la misère, omniprésente et à ses multiples conséquences ; le travail avec les femmes dans plusieurs pays, y compris au Nicaragua où la révolution sandiniste (avant qu’elle ne perde son âme) a eu de remarquables succès dans l’alphabétisation, la promotion communautaire, la lutte contre la violence domestique.

Officiellement épouse de coopérant, mère de trois filles, l’auteure a aussi été une professionnelle, une médecin apportant, dans des conditions difficiles, ses compétences et son dynamisme pour soigner et participer à des actions de formation.

Dans une recension, on a envie de parler d’épisodes exemplaires, et il y en a beaucoup. Je n’en cite qu’un qui m’a touché aux pages 98 et 99. « Mili est une femme de 32 ans qui a un handicap à la marche, avec 9 enfants. Je lui rends visite, son dernier est malade avec une forte fièvre. Comment aider, par quoi commencer ? Je demande où est Rosita, l’aînée, 13 ans. Mili se tortille... Rosita vit maintenant avec un jeune policier, trois rues plus loin… Sur le moment je ne veux pas comprendre. Mais j’ai la situation sous les yeux… Rosita a été vendue. Cela me taraude, je sens du désespoir […] Des années plus tard, en Suisse, confrontée à la violence faite aux enfants et aux femmes dont nous nous occupions en équipes interdisciplinaires, il m’est revenu encore et encore combien, dans les circonstances des barrios (quartiers pauvres), j’avais insuffisamment saisi la réalité de la violence, combien je m’étais instinctivement protégée de la voir.»

Malgré une expérience substantielle au long de décennies, on reste parfois inhibé, incrédule, parce que les faits choquent trop quand on doit les admettre. Mais l’essentiel de ce que raconte Christa Spycher n’est pas sombre, au contraire. C’est plein de vie, de chaleur humaine, de découverte de l’autre, d’autres cultures et d’autres réactions devant les péripéties de l’existence. De plus, ce récit sera de grande aide et intérêt pour des personnes qui, aujourd’hui, s’engagent dans des activités de coopération.

«ER-LEBEN-DIG. Als Ärztin unterwegs in Lateinamerika», de Christa Spycher, Editions Mein Buch, 2020, 147 pages.

-

Six fondations ont réuni leurs compétences pour publier le «Guide pour une bonne prise en charge au troisième âge» qui analyse la différence entre les prestations de soins et celles de «prise en charge».

Ce guide a été rédigé avant la pandémie de coronavirus, mais ses recommandations pour une bonne prise en charge au troisième âge sont confirmées à 100% par la situation actuelle. Dans notre société où l’espérance de vie augmente, les besoins de prise en charge augmentent eux aussi, tant à domicile que dans les établissements médico-sociaux, les maisons de retraite ou les hôpitaux. Cette situation est exacerbée par le fait que de moins en moins de proches sont disponibles pour s’occuper de cette prise en charge.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie fait la distinction entre les prestations de soins et de prise en charge. Pour les soins, des prestations légalement accessibles à toutes les personnes en Suisse ont été définies. Ce n’est pas le cas pour la prise en charge. Ce guide pour une bonne prise en charge au troisième âge s’est intéressé à ce sujet controversé. Il présente des bases pour la clarification urgente de la terminologie ainsi que des lignes directrices pour la bonne qualité de la prise en charge et son financement.

Le guide évoque quatre dimensions de la vulnérabilité- l’état de santé (capital physique)

- les possibilités financières d’une personne (capital économique)

- l’éducation (capital culturel)

- les relations et l’intégration sociale (capital social)

Il passe en revue les champs d’action- Prise de soin de soi

- Participation sociale

- Organisation du quotidien

- Soins

- Gestion du ménage

- Conseil et coordination (au quotidien)

Auteurs: Carlo Knöpfel et Riccardo Pardini de la Haute École Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et Dr phil. Claudia Heinzmann, sociologue.Fondations co-éditrices: Fondation Age, Fondation Beisheim, MBF Foundations, Pour-cent culturel Migros, Fondation Paul Schiller et Fondation Walder. SwissFoundations a apporté son soutien organisationnel à la coopération.

Le guide en format pdf

-

Appel

Face à la crise sanitaire du coronavirus et à la crise du climat, un appel national pour une société du «care» vient d’être lancé. Le texte demande notamment un impôt de solidarité sur les actifs financiers élevés, un service public de crèches, des limitations dans le trafic aérien.

Sources. Cette initiative est née à Denknetz, un réseau suisse de réflexion qui compte 1400 membres. Elle a rassemblé 290 personnalités du monde politique, scientifique, culturel et social. Parmi elles figurent l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, des parlementaires, des politiciens, des créateur·trice·s culturel·le·s, des scientifiques, etc.

Motivation. Il s’agit d’un plaidoyer pour un nouveau contrat social au niveau local et global. Car «sans une réorientation significative des choix politiques, les injustices mondiales, déjà immenses, s’exacerberont dangereusement.»

Extrait. «La communauté mondiale n'a jamais été aussi riche en ressources, en technologies, en connaissances et en expériences - et en même temps aussi injuste, hostile et négligente dans l’utilisation des ressources naturelles. La crise du coronavirus et la crise climatique montrent à quel point un monde basé sur l'exploitation de l'homme et de la nature est précaire. Si nous voulons sortir du maelström de ces crises, il nous faut changer de direction dès maintenant. Pour ce faire, nous avons besoin d'un nouveau contrat social fondé sur le ‘care’, la durabilité et de la solidarité, localement et globalement.»

Programme. L'appel demande, entre autres, «un impôt de solidarité d'au moins 3 % sur les actifs financiers élevés pendant au moins dix ans, ce qui se traduirait par des recettes annuelles estimées à trente milliards de francs suisses. La moitié de ces revenus devrait être utilisée dans le Sud, l'autre moitié en Suisse». Il poursuit : «Les crèches et autres structures d’accueil de l’enfance doivent être développées en tant que service public disponible partout et de haute qualité, à l’instar des écoles, enfantines et primaires.» Enfin, le plaidoyer veut que le trafic aérien soit «plafonné à une fraction du volume précédent» pour des raisons de politique climatique. Et les personnes dont l'avenir professionnel est bloqué doivent pouvoir se réorienter - avec un salaire décent.

L’appel peut être signé en ligne.

-

Enquête et sondage

Distribution alimentaire par la Caravane de Solidarité, Genève, mai 2020. Ces images des files d'attente ont été publiées par de nombreux journaux dans le monde. © Christian Bonzon

Distribution alimentaire par la Caravane de Solidarité, Genève, mai 2020. Ces images des files d'attente ont été publiées par de nombreux journaux dans le monde. © Christian Bonzon

Alors que les médias donnent logiquement la parole aux spécialistes de la santé, une récente étude tente de cerner, au pied levé, les multiples aspects sociaux du coronavirus.Médecins sans frontières (MSF) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont conduit le 2 mai 2020 une étude auprès de 532 personnes pour évaluer les besoins en santé de la population précarisée à Genève.

Les résultats soulignent que ces personnes sont 3,5 à 4,5 fois plus exposées au virus que la population globale du fait notamment de la promiscuité, qu’elles accèdent difficilement au dépistage et qu’elles parviennent péniblement à respecter les règles d’isolement et de protection sanitaire. Elles expriment une très vive inquiétude face à la pandémie et ses conséquences économiques, sur l’emploi, ainsi que sur l’accès au logement, à la nourriture et à la scolarisation des enfants. Elles sont inquiètes de leur santé physique et psychique. L’étude souligne les difficultés d’accès aux soins parmi ces personnes et la fréquente renonciation à se faire soigner pour raisons financières.

Cette étude a obtenu des réponses majoritairement de femmes (75%) dont l’âge moyen était de 44 (min- max. 18-76) ans. Les personnes migrantes sans statut légal (sans-papiers) représentaient 52% des participants, mais nombre de répondants avaient un statut accordant le droit à l’aide sociale (citoyens suisse 3.4%, résidents avec titre de séjour 28.3%, requérants d’asile 4.3%). Le statut n’était pas connu chez environ 12%.

Les principaux motifs de préoccupation recouvraient la situation financière (70.3%), l’emploi (64.1%), la situation dans le pays d’origine (58.7%), l’accès à l’alimentation (54.2%) et la crainte d’être contaminé (54.2%).

- Etude réalisée sous la conduite de Dre Roberta Petrucci (MSF), Dr Gabriel Alcoba (MSF et HUG) et Dr Yves Jackson (HUG). En savoir plus - 11 pages en format pdf

- 6 juin 2020. L'enquête complémentaire en format pdf

-

Lettre ouverte

À l'initiative du CSP Vaud, trente-trois organisations actives dans le canton de Vaud ont signé une lettre ouverte à l'attention des autorités politiques nationales, cantonales et communales. Elles demandent de protéger les populations les plus précarisées du canton.

Extrait«Les secteurs d’activités occupés par les personnes sans-papiers sont principalement l’économie domestique, la construction et la restauration. Aucun de ces domaines ne permet le télétravail. Or, ne pas se rendre au travail implique bien souvent une perte de revenu, lequel ne peut être remplacé par aucun autre. De fait, de nombreux travailleuses et travailleurs sans statut ont déjà été licenciés et s’angoissent du lendemain, craignant de se retrouver à la rue avec leurs enfants. D’autres doivent continuer à travailler, mais dans des conditions qui les exposent de manière plus importante au risque de contagion.

Grand nombre de personnes sans-papiers travaillent « au gris », c’est-à-dire qu’elles paient leurs cotisations sociales et leurs impôts et sont donc soumises aux mêmes obligations que la population au bénéfice d’un permis de séjour. En revanche, elles n’ont pas les mêmes droits quant à l’accès aux prestations sociales et ne peuvent prétendre au chômage.»

La lettre ouverte en format pdf

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Adrien Gygax (1989) est un écrivain suisse. « Se réjouir de la fin » est son deuxième roman, imaginé suite à des passages comme consultant dans un EMS de Lausanne. Ce texte a prétendument été découvert dans les affaires d’un résident décédé, mais c’est une fiction. Sur la base de ses contacts avec des personnes âgées, dont sa grand-mère, Gygax propose des alternatives au jeunisme ambiant et aux injonctions contemporaines vis-à-vis des seniors : rester actif, dépasser ses limites, etc. Il a aussi approfondi ses réflexions en compagnie de Sénèque, Cicéron et Lucrèce, qui ont pensé la vieillesse et la mort.

Extrait d’un interview : « Je voulais voir si c’était jouable d’être hédoniste à 90 ans. Trouver un peu de beauté dans le déclin, dénicher une joie liée à ce que l’on mange ou à ce que l’on voit, se donner le droit d’être dans la contemplation. »

Récit attachant, plein de sagesse, tout en étant léger, souvent drôle. Le narrateur est un vieux monsieur veuf depuis peu, qui parle de sa chère épouse Nathalie, mais sans lamentations. Il accepte qu’elle ne soit plus là, bien que son décès ait causé son entrée en EMS ; plutôt, il se réjouit de ce qui a été vécu ensemble. Extraits.

La vie et le temps qui passe. « J’ai vécu les poings serrés, n’ai rien voulu lâcher. (…) Le temps m’a appris le contraire. On prévoit, on construit sur un tas de sable que le vent de la vie déforme à son gré. (…) J’aimais ma maison et détestais les maisons de retraite. Pourtant me voilà dans ce bloc de béton. Mes poings sont toujours serrés (…) Mais j’arrête le contrôle, la crispation. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je vais prendre une grande inspiration, me déplier comme une fleur au retour du soleil. »

A l‘arrivée l’établissement a pour le nouveau des airs de mouroir. « On croirait presque que tous ces autres vieux n’ont jamais fait que mourir. Et dire qu’ils ont été gamins, adolescents ! »

Le moment des repas :« Le plus grandiose est le silence. Cela fait comme une procession, un moment important, presque spirituel. Personne ne s’en plaint, on a tous trop souffert des repas dominicaux. »

Possession, don, légèreté. «J’ai possédé bien des choses. J’étais ce grand type en Mercedes (…) On ne sonde ni les reins ni les cœurs, le patrimoine par contre si. Le temps passe et avec lui certaines de nos libertés, comme le droit de conduire…. Vient alors le temps du don, une pluie nécessaire après la sécheresse de la possession. Le don est une libération (...) Mais un bonheur supérieur vient après, tout naturellement. Il est fait de légèreté, de liberté. Je n’ai plus rien, le monde est riche pour moi. »

Détachement, souvenirs. « Je me sens loin de tout, de moins en moins concerné (…) je peux me dire de gauche comme de droite, macho ou féministe, tout me va. Ces catégories sont les vôtres. Seuls m’intéressent maintenant la couleur du ciel, celles des fleurs, l’envol d’un oiseau. »

« Oui, mes souvenirs sont de petites choses très indépendantes et très indisciplinées. Il m’est apparu qu’il est possible d’en convoquer certaines pour une durée limitée. En maintenant près de moi les plus gros d’entre eux, j’en attire des plus petits (…) Viennent alors d’autres vestiges, pétillants comme des bulles de savon, insaisissables… Et puis plus rien. »

Et l’amour. « En premier - quand on est jeune - on aime devant soi. Puis l’amour grandit, comme nous. Il dure, s’alourdit, s’offre une mémoire. Alors on aime toujours devant soi mais aussi derrière. »

Transmission, mort. « On transmet malgré soi, malgré tout. Ce sont les autres qui décident de la part de nous qui est transmise, ils nous cambriolent en douceur, jour après jour (…) On ne parvient jamais à savoir ce qu’on transmet vraiment. Ce n’est pas une chose qui se voit dans un miroir. » A propos de ce qu’on laisse : « Après tout, on se fiche de savoir si les étoiles sont déjà mortes, c’est leur éclat dans notre ciel qui importe. »

Affaiblissement - Vers la fin. « Ils m’ont trouvé une chaise roulante. Je pensais qu’un homme vivant est un homme debout. Mais finalement, tout bien réfléchi, j’ai aussi plaisir à vivre assis. On s’accroche parfois trop à l’idée qu’on a de la normalité, comme s’il n’existait aucune autre façon de vivre que celle des valides (…) Avec ma chaise roulante, je vais où mes pieds ne me portaient plus. »

A la dernière page : « Ma vie n’en peut plus de s’étirer. Je n’ai cessé de cueillir les joies partout où elles ont fleuri. Ma vie s’enfonce doucement dans le sol (…) Je me réjouis de la voir se terminer comme j’ai dû me réjouir de la voir commencer, comme d’une évidence absolue. »

« Oui, c’est la grande question. » Telle est la réponse de l’auteur quand on lui demande si c’est possible, une dernière partie de vie comme celle qu’il décrit, rassérénée, tranquille, pleine d’une bonne philosophie.

«Se réjouir de la fin», Adrien Gygax, Paris : Editions Grasset, 2020, 106 pages.

-

Revue spécialisée

L’association Gerontologie CH n’a pas seulement changé de nom (anciennement Société suisse de gérontologie). Elle a aussi changé la forme et le fond de son journal.

La présidente Delphine Roulet Schwab précise le nouveau positionnement : «Plus proche de la pratique, encore plus interdisciplinaire et réellement bilingue.» Elle souhaite que le magazine constitue un véritable pont entre la pratique et la recherche et qu’il favorise les échanges d’expériences au niveau national.

Dans ce premier exemplaire de «Gerontologie CH», l’article principal est consacré aux «Nouvelles Cendrillons de l’Est». Il décrit le quotidien des aides-soignantes, avec d’interminables journées de travail, des bas salaires et des nuits agitées sur un coin de canapé. Diverses pistes pour améliorer leurs conditions de travail sont évoquées.

Ce numéro présente aussi la pauvreté d’une partie des personnes âgées, avec un témoignage et les enjeux politiques qui en résultent. Il fait aussi le point sur deux projets pilotes de colocation avec une démence menés en Suisse romande. Quant aux retraités, ils répondent aux questions sur leur mode d’habitation préféré et sur leurs aspirations en matière de logement.

«Gerontologie CH». Parution trois fois par année. Tirage: 1600 exemplaires. Le prix de vente est compris dans la cotisation de membre à l’association. Des abonnements à l’année de même que des numéros individuels peuvent être commandés auprès de l’éditeur. Contact:

Exceptionnellement, pendant la crise sanitaire, le magazine est disponible gratuitement en ligne.

Gerontologie CH – N°1-2020 en format pdf

-

Rapport de base

Ce rapport de base de l’Office fédéral de la santé publique fait le point sur les iniquités en santé et les recommandations d’action pour améliorer la situation.

Toutes les personnes vivant en Suisse doivent avoir les mêmes chances de vivre en bonne santé. L’égalité des chances est l’un des objectifs principaux de la politique de santé. Toutefois, elle n’est pas encore atteinte dans la réalité. Les personnes socialement défavorisées sont plus souvent en mauvaise santé et ont une espérance de vie inférieure aux personnes socialement plus aisées. Ainsi, par exemple, les personnes avec de faibles revenus présentent un risque six fois plus élevé de développer un cancer du poumon. Ces disparités de santé dues à des inégalités sociales, appelées «iniquités en santé», sont au cœur de ce rapport.

Quels sont les groupes de population particulièrement touchés par l’injustice en matière de santé en Suisse? Que savons-nous des causes? Quelles sont les possibilités d’améliorer leur situation? Quelles ont été les expériences réalisées jusqu’ici? Cette publication contribue à une compréhension mutuelle des problèmes et à l’élaboration de solutions durables.

Rapport de base « Égalité des chances dans la promotion de la santé et la prévention en Suisse», Définitions, introduction théorique, recommandations pratiques , Berne : OFSP, Promotion santé suisse, CDS, avril 2020, 111 pages. Auteur : Dominik Weber, Promotion Santé Suisse

-

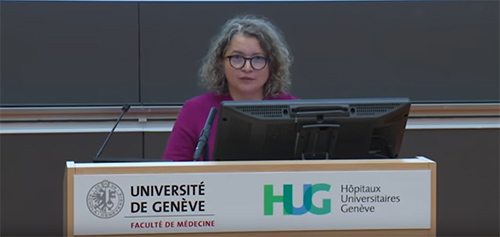

Mini-conférence

La professeure Samia Hurst, directrice de l'Institut Ethique Histoire Humanités de l’Université de Genève expose les enjeux éthiques du Covid-19. En 12 minutes, un panorama clair et précis de la situation. Remarquable !

- Le confinement. Le confinement a pour but de sauver des vies. Non pas de sauver le système de santé, mais bien de lui assurer les moyens de sauver des vies.

- La santé et l’économie. Il n’y a pas opposition entre économie et santé, mais intrication.

- La distribution des ressources. Elle doit respecter deux principes : faire le plus de bien possible et respecter la valeur égale de la vie de chacun.

- La recherche. Elle mobilise les équipes, mais attention, il s'agit de faire vite mais pas moins bien.

- Les jeunes et les vieux. Non, les personnes âgées ne sont pas les bénéficiaires de la situation et les autres ne se sacrifient pas pour eux. Il s’agit de réorganiser le contrat social.

- Le déconfinement. C’est une réorganisation temporaire, et à réévaluer régulièrement, pour vivre avec le risque. Elle suppose une pesée d’intérêts comme par exemple l’importance du droit à l’éducation.

- La suite dans le grand miroir. Comment allons-nous «redémarrer» ? Nous vivons un moment unique pour redéfinir une vie en société plus respectueuse des ressources planétaires et pour redéfinir le bien-être de chacun·e.

Intervention «Enjeux éthiques du Covid 19 – Le grand miroir», faite le 28 avril 2020 dans le cadre des colloques du mardi de médecine des HUG, sur Youtube. -

L’Office fédéral de la statistique (OFS) actualise chaque année les résultats du relevé structurel sur une série de thèmes. Petit choix subjectif de tendances.

Langues. Le nombre de francophones augmente en Suisse, celui des personnes qui parlent des langues non nationales aussi.

- Entre 1970 et 2018, la part de personnes ayant indiqué l’allemand (ou le suisse allemand) comme langue(s) principale(s) a légèrement baissé, passant de 66% à 62%.

- Pour l’italien (ou le dialecte tessinois, italo-grison) et le romanche, la part baisse également, passant de 11% à 8%, respectivement de 0,8% à 0,5%.

- En revanche, la part de personnes ayant indiqué le français passe de 18% à 23% sur la même période.

- La part de personne ayant indiqué une langue non nationale augmente fortement de 4% à 23%, principalement en raison de la possibilité, dès 2010, d’indiquer plusieurs langues principales.

Religions. Le nombre de personnes sans appartenance religieuse augmente fortement. Entre 2010 et 2018, la part des catholiques romains et des réformés évangéliques a diminué (respectivement de 3 et 5 points de pourcentage), à l’inverse de celle des musulmans ou communautés issues de l’islam qui a très légèrement augmenté (+ 1 point). La part des communautés juives n’a pas changé. C’est la part des personnes sans appartenance religieuse qui a le plus fortement changé : elle a progressé de 8 points.

Taille des ménages. A fin 2018, on dénombrait environ 3,8 millions de ménages privés en Suisse. Un bon tiers de ces derniers se composait d'une seule personne. Près d'un tiers des ménages étaient formés de deux personnes, ce qui représente 29% de la population résidante permanente. La taille moyenne des ménages se montait à 2,23 personnes.

Conditions d’habitation. La Suisse est un pays de locataires. A fin 2017, elle compte 2.2 millions de ménages de locataires et 1.4 million de ménages propriétaires du logement qu'ils occupent.

Pendulaires pour le travail. La Suisse comptait quelque 4 millions de pendulaires en 2017. 71% de ces personnes travaillaient à l'extérieur de leur commune de domicile, soit une proportion nettement plus élevée qu’en 1990 (59%). La longueur moyenne du trajet simple est de 15 km. Pour se déplacer, 52% des pendulaires utilisent leur voiture, 17% le train.

-

Revue spécialisée

Le nouveau numéro de la revue Vivre Ensemble propose un focus spécial sur l'asile au temps du Covid-19.

Les mesures de confinement et de fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du virus ont eu un impact important sur la situation des personnes migrantes, en Suisse et dans le monde. Ce numéro est exceptionnellement disponible gratuitement en ligne pour le faire découvrir à de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs.

Dans ce numéro, vous trouverez des articles sur la situation en Suisse, un témoignage sur les conditions de confinement d'un réfugié à risque en cas de contamination et dont la procédure d'asile se poursuit ainsi que le portrait d’Anbesa, jeune apprenti qui s’inquiète actuellement pour son cursus.

Le deuxième focus se place sur la Grèce, pays où la vie dans les hotspots se détériore depuis des années mais est encore plus mise à mal par l'arrivée du virus dans les camps surpeuplés. Face à cela, la Suisse peut et doit réagir en accueillant davantage d'enfants et de personnes bloquées, notamment celles et ceux qui ont de la famille en Suisse.

- S’abonner

- Vivre ensemble, mai 2020, gratuitement en ligne

-

Ouvrage collectif

Au-delà des enjeux de transition propres à leur âge, les jeunes migrant·e·s avec un statut de séjour précaire vivent des cursus scolaires et professionnels dans lesquels ils rencontrent des obstacles spécifiques à ces statuts de séjour particuliers.

Les règlementations strictes qui régissent le séjour ont des conséquences sur leur parcours de formation et plus largement leur intégration. Ils et elles doivent trouver leur voie entre pays d’origine et pays de résidence, oscillant entre l’attente d’une stabilisation et la peur d’un renvoi, navigant entre une orientation dans des filières classiques ouvertes et des formations professionnelles duales qui leur sont fermées.

En présentant à la fois le dispositif de prise en charge, la vision des professionnel·le·s du social et de l’éducation, ainsi que la vision des jeunes eux-mêmes, cet ouvrage offre un éclairage renouvelé de ces transitions multiples.

«En transition. Trajectoires de formation de jeunes migrant·e·s en situation juridique précaire», Claudio Bolzman, Alexandra Felder et Antonio Fernández. Avec Laurent Wicht et Julie Peradotto, Genève : Editions IES, mars 2020, 160 pages.

-

« Voyages à Paris » a attiré plus de 1000 personnes les 15 et 16 février 2020 au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Ce spectacle inclusif marquait les 100 ans de Pro Infirmis Suisse et les 80 ans de Pro Infirmis Neuchâtel. Il est disponible en vidéo.

Les deux soirées ont transporté le public dans le décor d’un marché du Paris des années 20. C’est l’opérette «Mesdames de la Halle», accompagnée de danse, de mime et de l’orchestre à cordes La Stravaganza qui a donné naissance à «Voyages à Paris». Ce spectacle a été monté avec des artistes professionnels ou amateurs parmi lesquels des personnes en situation de handicap. Moment surprenant par exemple Gaëlle Maire se lève de son fauteuil roulant, comme par miracle, et interprète «Non je ne regrette rien» d’Edith Piaf.

Prix- DVD 10 frs + frais de port

- Clé USB 15 frs + frais de port

DécouvrirClip très réussi, en ligne

CommandeIndiquer l’option DVD ou Clé USB avec vos noms et adresses complètes à Pro Infirmis, Maladière 35, 2000 Neuchâtel,

-

Comment les violences dans le couple sont-elles devenues un objet de politiques publiques en Suisse ?

Comment ce problème est-il aujourd’hui traité dans différents cantons ? En se penchant sur les cas genevois, vaudois et zurichois, cet ouvrage montre comment la question a évolué depuis les années 1970.

D’abord pensée en termes de violences conjugales ou de violences faites aux femmes, des termes et des politiques publiques portés par les associations, elle est aujourd’hui envisagée comme des « violences domestiques », une expression qui sous-tend un flou dans la manière de comprendre le rapport entre la violence et les inégalités sexuées.

Sans occulter les particularités cantonales, l’ouvrage analyse la lutte contre ces violences, au fil de l’investissement d’acteurs et d’actrices issu·e·s des mondes militants ou institutionnels, mais aussi de la police ou de la santé.

- Pauline Delage est sociologue, chargée de recherche au CNRS, elle est rattachée au CRESPPA-CSU

- Marylène Lieber est sociologue, professeure en études genre à l’Université de Genève

- Marta Roca i Escoda est sociologue, chercheuse au Centre en études genre de l’Université de Lausanne

«Contrer les violences dans le couple. Emergence et reconfigurations d'un problème public» ; Lieber, Marylène, Roca i Escoda, Marta, Delage, Pauline ; Lausanne : Editions Antipodes, mars 2020, 205 pages.

-

L’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. C’est l’une des principales conclusions d’un nouveau rapport du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, qui analyse les éléments de preuve tirés de plus de 900 publications du monde entier. Il s’agit, à ce jour, de l’étude la plus complète de bases factuelles sur les arts et la santé.

Les exemples cités montrent comment les arts permettent de gérer des problèmes de santé pénibles ou complexes comme le diabète, l’obésité ou la mauvaise santé mentale. Ils envisagent la santé et le bien-être dans un contexte sociétal et communautaire plus large, et proposent des solutions là où la pratique médicale habituelle n’a pu, jusqu’à présent, apporter de réponses efficaces.

Ces bienfaits concernent tous les âges de la vie. Ainsi, les jeunes enfants auxquels les parents lisent une histoire avant le coucher ont de plus longues nuits de sommeil et une meilleure concentration à l’école. Chez les adolescents vivant en milieu urbain, une formation théâtrale dispensée entre camarades peut faciliter une prise de décisions responsables, renforcer le bien-être et limiter l’exposition à la violence. À un stade ultérieur de la vie, la musique peut stimuler les fonctions cognitives chez les personnes souffrant de démence. Le chant, en particulier, améliore l’attention, la mémoire épisodique et les fonctions exécutives.

L’étude constate aussi que l’écoute de la musique ou les réalisations artistiques limitent les effets secondaires des traitements contre le cancer, dont la somnolence, le manque d’appétit, l’essoufflement et les nausées. Quant à la danse, bien des études montrent qu’elle améliore de façon cliniquement mesurable les scores moteurs des personnes atteintes par la maladie de Parkinson.

Le rapport souligne que certaines interventions dans le domaine des arts, en plus de donner de bons résultats, peuvent aussi être plus rentables que des traitements biomédicaux plus conventionnels. Il termine avec plusieurs recommandations pour favoriser les programmes d’«art pour la santé».

- Catégories artistiques. Les arts de la scène (musique, danse, chant, théâtre, cinéma), les arts visuels (artisanat, design, peinture, photographie), la littérature (écrire, lire, se rendre à des festivals littéraires), la culture (fréquenter des musées et des galeries, assister à des concerts, théâtre) et les arts en ligne (animation, arts numériques, etc.).

- Types d’études. La recherche a porté sur des études pilotes non contrôlées, des études de cas, des enquêtes transversales à petite échelle, des études de cohortes longitudinales représentatives à l’échelle nationale, des ethnographies communautaires et des essais contrôlés randomisés dans diverses disciplines.

- Autrices : Daisy Fancourt et Saoirse Finn

- Rapport N° 67 What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? (2019), étude complète en anglais, 146 pages téléchargeables

-

Vidéo didactique

Christophe Genolini, chercheur, statisticien et épidémiologiste, maître de conférence à l’Université Paris Nanterre et fondateur de start-up, explique cinq scénarios pour la fin du Coronavirus.

Cette excellente vidéo de 16 minutes explique clairement, de façon toujours didactique, parfois ludique, les calculs cachés derrière les courbes graphiques qui nous envahissent depuis le début de la pandémie. Le calcul de la mortalité et celui de la contagiosité en particulier. Il termine avec les changements de comportements qu’il faudra désormais appliquer. Instructif et impressionnant!

Vers la 8e minute, une petite séquence de la file des ambulances à Moscou. C’est peut-être simplement un exercice des ambulanciers, mais il est malheureusement possible que ce soit autre chose. Inquiétant et impressionnant!

-

Commentaire

… mais il faut persévérer dans la durée. Bulletin d'étape avec trois remarques du Dr Jean Martin sur la mondialisation des virus, bactéries et autres ; sur la santé psycho-sociale et sur la qualité de l’information.

Commentaire du Dr Jean Martin, médecin de santé publique et bioéthicien

Les problèmes de santé publique. Il est bien admis que la dissémination d’agents infectieux tels que le Covid-19 a été favorisée par la mondialisation, qui a massivement accentué l’interdépendance économique et a mené ici à des pénuries qui nous ont stupéfiés - ou peu s’en faut (masques, gants etc.). Avec un « bouquet » d’autres facteurs, l’augmentation du transport international facilite la propagation de virus, bactéries et parasites. Dans un futur proche, l’Europe sera vraisemblablement confrontée à la dengue, au chikungunya, à la malaria. On doit aussi craindre qu’en Arctique, la fonte du permafrost libère des microorganismes qui y sommeillent congelés depuis des siècles.

Sur ces sujets de santé, comme en général pour la problématique climat, il importe d’écouter la science et les scientifiques, et de leur donner les moyens d’approfondir leurs travaux, de progresser en termes de thérapeutiques et de prévention, et d’élaborer des méthodes/moyens à soumettre aux parties prenantes économiques (gouvernants, privés) dans la perspective de changements drastiques d’orientations.

A noter encore que la santé publique au sens large devait inclure celle des animaux et même des végétaux, que nous malmenons gravement et de plus en plus. « L’exceptionnalisme humain est auto-destructeur », dit l’écrivain américain Richard Powers. L’exceptionnalisme, cette fâcheuse façon de penser qu’il n’y a que nous qui comptions.

* * * * * * * *

Sur le plan psycho-social. Des psychiatres relèvent l’augmentation des « pertes de sens » devant les tensions actuelles. On connait le syndrome de stress post-traumatique (après un évènement grave dans sa vie, en cas de guerre, etc). Aujourd’hui, on voit des stress pré-traumatiques (crainte de choses qui vont ou pourraient se passer). Ce printemps, différentes études et sondages montrent comment la corona-pandémie et le confinement ont déstabilisé passablement de personnes (fragilisation psychique, dépression) – et aussi comment le télétravail a entrainé des tensions et des surcharges.

Les restrictions massives du moment nous montreront-elles qu’on peut vivre différemment ? Pour la santé et le mieux-être psychosocial : produire et consommer moins de ces choses qui relèvent du superficiel, du superflu ou de l’égocentrique ? Ce qui libérerait un peu de notre temps précieux, si « embouteillé » dans la vie d’avant, pour le dédier à nous enrichir sur des modes non-matériels.

Sur la convivialité souhaitable dans un monde qui garde un sens, le poète Christian Bobin : « Nous ne sommes pas ici pour triompher. L’existence peut offrir beaucoup mieux. »

* * * * * * * *

L’importance de lutter pour la qualité de l’information. Le contrôle de qualité de ce que chacun peut trouver sur les réseaux est un sujet important, aigu. Cela vaut aussi bien pour la pandémie coronavirus que pour le climat. Les fausses informations sont particulièrement préoccupantes s’agissant de santé et médecine et les médias ont rendu attentif à leur fréquence durant la pandémie. Le 18 avril 2020, la chaîne CNN relevait que, dans certains milieux évangéliques états-uniens, on voyait la promotion de produits « originaux » prétendument antivirus et potentiellement toxiques. Attention aux illuminés qui disposent de tribunes médiatiques !

S’invite ici à nouveau la question des « marchands de mensonges » - ou de doutes -, les lobbys des énergies fossiles et leurs communicants. Dans le dernier quart du XXe siècle, des chercheurs (genevois notamment) ont mis au jour l’étendue des manipulations de l’industrie du tabac pour minimiser les données scientifiques quant à la nocivité du produit et discréditer ceux qui œuvraient pour la santé de la population. Aujourd’hui, les mêmes méthodes sont utilisées pour minimiser les catastrophes que prépare le dérèglement climatique et pour disqualifier les scientifiques qui étudient ce problème.

-

Ouvrage collectif

La justice restaurative soulève des questions fondamentales quant à la capacité de notre société à faire face à la criminalité et, particulièrement, aux crimes graves contre les personnes.

Aux notions de culpabilité et de punition de la justice rétributive, la justice restaurative oppose celles de responsabilisation et de réparation, en vue de favoriser la reconstruction de la victime, l’apaisement des souffrances, la réinsertion sociale de l’infracteur·rice et la réduction des risques de récidive par la pacification des liens sociaux.

Sur ce thème important, l'ouvrage contient les exposés et discussions de la 2ème Journée de justice restaurative organisée à l'Université de Fribourg (Suisse) en février 2019.

Cet ouvrage s’adresse à toutes celles et ceux qui sont intéressé·e·s par l’évolution des politiques pénales, la manière de résoudre les dommages causés par les infracteur·rices et la défense des victimes.

Das Werk enthält die Referate und Diskussionen, die im Februar 2019 anlässlich des 2. Tages der restaurativen Justiz an der Universität Freiburg (Schweiz) teilgenommen haben. Schwerpunkte über die Beziehung zwischen restaurativer Justiz und schweren Straftaten sind hervorgehoben. Angesichts der sicherheitsorientierten Ausrichtung der heutigen Strafjustiz ist es erforderlich, die Perspektive zu wechseln und verstärkt auf restaurative Praktiken zurückzugreifen.

Nicolas Queloz, Catheriene Jaccottet Tissot, Nils Kapferer, Marco Mona (eds), «Changer de regard : La justice restaurative en cas d'infractions graves – Perspektivenwechsel : Restaurative Justiz auch bei schweren Verbrechen», Zurich : Editions Schulthess, 2020, 133 pages.

Lire aussi- Catherine Jaccottet Tissot et Pascale Haldimann, «Une justice restaurative pour aider les victimes», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 5 février 2018

- Haldimann, C. Jaccottet Tissot, N. Kapferer et S. Moeschler, «Pour distinguer justice restaurative et médiation», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 18 février 2019

-

Cette étude, signalée par Pratiques en santé, dresse un état des lieux des troubles du sommeil chez les jeunes d’Île-de-France. Responsable ? Les écrans et les nouveaux modes de communication. Impossible d’extrapoler pour la Suisse, mais il y aura assurément des ressemblances.Le constat est alarmant : des modifications profondes et délétères du sommeil des jeunes sont en cours avec de nombreuses répercussions sur leur vie sociale, sur leur bien-être physique et mental, sur leur scolarité et l’apparition de maladies chroniques.

Extraits de la préface du Professeur Damien Léger, responsable du Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, AP-HP et Université de Paris, président de la Société française de recherche et médecine du sommeil.

«Près d’un jeune Francilien sur cinq est insomniaque chronique et plus d’un sur quatre est en dette de sommeil. Près de 10 % des jeunes adultes prennent des somnifères. Comme le montrent les auteures de ce rapport, ce mauvais sommeil affecte sévèrement le comportement de ces jeunes : fatigue, démotivation, irritabilité, agressivité, addictions, troubles de la mémoire.

[…] Nous savons pourtant, comme chercheurs et médecins, combien le sommeil a une importance pour notre équilibre physiologique et psychologique. Si nous avons besoin de sept à huit heures de sommeil chaque nuit, c’est parce que le sommeil joue un rôle essentiel dans la réparation cellulaire et tissulaire, la sécrétion hormonale (hormone de croissance, cortisol, ghréline et leptine qui participent à l’équilibre métabolique et énergétique), la mémoire et le classement des émotions et des idées. Il a aussi été démontré qu’une dette chronique de sommeil (dormir moins de six heures par 24 heures en semaine) était associée à un risque plus élevé de surpoids, d’obésité, de diabète de type 2, de maladie cardiovasculaire, de dépression, d’anxiété, d’accidents de la route.

[…] Il est possible de se déconnecter la nuit pour profiter des bienfaits et du plaisir de dormir. Il est possible d’informer les jeunes adultes sur les effets négatifs du manque de sommeil. Il est possible d’améliorer la qualité de son sommeil par des traitements comportementaux.»

«Le sommeil des jeunes franciliens à l'ère du numérique. Un enjeu de santé publique largement sous-estimé», Bobette Matulonga et Isabelle Grémy, Observatoire régional de santé, Île-de-France, 2020, 80 pages.

Le rapport – 80 pages en format pdf -

Prise de position

Les personnes en situation de pauvreté sont doublement pénalisées par la crise du coronavirus. Vingt-huit organisations actives dans la prévention et la lutte contre la pauvreté ont publié une déclaration commune à l'initiative d'ATD Quart Monde et d'AvenirSocial.

La crise du coronavirus frappe le plus durement celles et ceux qui, dans notre société, étaient déjà confrontés à la pauvreté et à l'exclusion sociale avant la crise.

Les témoignages- Une mère raconte : « En reconduisant mes enfants au foyer lundi soir, j'apprends que mes deux filles ne pourront pas rentrer à la maison avant le 19 avril, alors que je les avais les week-ends et aussi pendant les vacances ». Cette maman s'écroule. Il lui sera également difficile d'appeler de son téléphone car son nom a été rayé des opérateurs de téléphonie et acheter des cartes prépayées lui coûte trois fois plus cher par mois.

- Une femme dit : « C'est dur pour les gens qui sont seuls de rester chez soi, mais que se passe-t-il quand on n'a pas de chez-soi ? On nous donne des repas à emporter, c'est bien, mais tu es tout le temps dehors. Tout fermait, les activités étaient toutes annulées, j’étais perturbée. Quand t’as trop de pression et le cerveau déconnecté, tu ne réfléchis plus normalement. »

- Un père témoigne : « En tant que parent, je n’ai aucun moyen de donner des explications à mes enfants et pourtant je dois me substituer à l’enseignant si je ne veux pas qu’ils soient à la traîne. C’est extrêmement difficile et stressant quand on a peu de connaissances et qu’on ne maîtrise pas les technologies. »

Les revendicationsCes trois priorités ont été élaborées avec les personnes en situation de pauvreté.

- Assurer les besoins existentiels de toute personne de manière digne. Garantir une aide d'urgence, offrir un hébergement digne (p.ex. chambres d'hôtel), rétablir sans frais l'électricité, assurer la couverture complète des frais médicaux, mettre en place des points de contact pour les mères célibataires.

- Prévenir l'aggravation des inégalités sociales. Offrir un soutien supplémentaire aux écoliers des familles défavorisées ; suspendre temporairement, l'obligation de recherches d'emploi pour les personnes à l'aide sociale ; rédiger les informations diffusées à tous en langage simplifié et traduit.

- Assurer des possibilités de communication pour tous. Rendre temporairement gratuits les abonnements de téléphone et d'Internet mobile ; veiller à ce que les personnes et les familles en situation de pauvreté ainsi que les foyers d'accueil soient équipés de moyens techniques de communication virtuelle afin de garantir les liens.

Les organsiationsSoutiennent cette prise de position : Association de lutte contre les injustices sociales et la précarité ALCIP | Association pour la Défense des Chômeurs de Neuchâtel ADCN | ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde | AvenirSocial, Association professionnelle suisse du travail social | Départements solidarité & diaconie de l´Église catholique romaine en Suisse Romande (Cantons Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Valais) | Emmaüs Suisse | Fédération suisse Lire & Écrire | FIAN Suisse | IG-Sozialhilfe | Kafi Klick | Travail de rue soutenu par les églises | Kirchliche Gassenarbeit Bern | La Marmite | Le pèlerin des rues | Observatoire de la diversité et des droits culturels | Pastorale du Monde du Travail en Suisse Romande PMT | Planet13 | S.Egidio Suisse | Schwarzer Peter | Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière OSEO | SUBITA, Mobile Sozialarbeit Winterthur | Surprise | Verein für soziale Gerechtigkeit | Verkehrt

La prise de position - 2 pages en format pdf

-

Rapport d’étude

Les professionnels de la santé et du social sont amenés à interagir avec des populations très diverses en âge, origine géographique, langue, religion, état de santé, milieu socioéconomique, etc. Ce contexte peut venir modifier la façon d’intervenir.

La présente étude vise à explorer la perception des étudiant·e·s en ergothérapie et en travail social de Suisse romande quant au développement de leurs compétences interculturelles, incluant les stratégies à mettre en œuvre pour travailler harmonieusement dans un contexte de diversité.

Quarante-six personnes ont participé annuellement à un entretien durant leurs trois années de formation. Sur la base du modèle d’apprentissage transformateur, une analyse thématique a permis d’identifier sept thèmes évoqués par les participants à ce sujet.

- Identifier les apprentissages et les éléments à améliorer

- Consolider sa confiance en soi

- Utiliser efficacement les techniques de communication

- Faire face à l’agressivité ou à des idées divergentes

- Connaître et s’adapter à l’Autre

- Intégrer et appliquer les connaissances théoriques

- Etre capable de se remettre en question

Des recommandations pour la formation sont formulées.

Sylvie Tétreault, HETSL, Camille Brisset, Université de Bordeaux, Carine Bétrisey, HETSL, Alida Gulfi, HETS-FR, Yvan Leanza, Université Laval, et Nicolas Kühne, HETSL, « Perceptions des étudiants en ergothérapie et en travail social quant au développement de leurs compétences interculturelles durant la formation initiale », Éducation et socialisation 55 | 2020, mis en ligne le 1er mars 2020, consulté le 31 mars 2020. URL ; DOI

-

Dans ce livre, Jean-Claude Borgeaud prend la parole. Il a 86 ans.

Les locataires d’un immeuble entier occupé par des octogénaires reçoivent une lettre de résiliation de leur bail. Ils entrent en résistance. La presse suit. Indignation ! Ils ont gain de cause.

Avec élégance et une juste colère, l’auteur propose une vaste réflexion sur le vieillissement. Il se documente avec soin et précision. Pas de langue de bois, mais le choix du dialogue et de l’action. Il ose. La démarche est audacieuse.

«Défis et saveurs de la vieillesse», de Jean-Claude Borgeaud, Lausanne : Editions Socialinfo, 2020, 446 pages.

-

Recension par Jean Martin

Judith Rochfeld est professeure de droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne, à Paris. Elle publie un livre passionnant sur les dimensions juridiques majeures que la problématique climat et biodiversité soulève.

Cet ouvrage est très bien renseigné sur les procès et autres démarches judiciaires lancées ces dernières décennies, d’abord contre des corporations pollueuses et pathogènes, notamment multinationales, plus récemment à l’endroit de gouvernements qui ne prennent pas de mesures adéquates contre le dérèglement climatique (on note la mention, pour la Suisse, des « Aînées pour la protection du climat »). Il décortique aussi de manière remarquable les défis d’un point de vue juridique et les principales actions en justice entreprises, dont certaines ont connu le succès (la cause Urgenda aux Pays-Bas par exemple).

« L’humain souhaiterait pouvoir continuer à vivre comme avant. A la place, il affronte une véritable révolution copernicienne : il redécouvre qu’il dépend d’entités naturelles autres, qu’il doit composer avec un monde qui évolue à l’inverse de la vision anthropocène à laquelle il s’était habitué. »

La place des « communs ». Suit une très intéressante réflexion sur les biens communs, ces dimensions de la biosphère qui devraient rester librement, également et gratuitement accessibles à tous : air, eau nature, etc. Sur ces points, il faut vivement conscientiser société et autorités, et formaliser - souvent inventer - des concepts et règles pour protéger ces communsm avec des mécanismes et des institutions correspondants.

Les entités naturelles. Sont discutées les inscriptions constitutionnelles novatrices, dans plusieurs pays récemment (Equateur, Bolivie Nouvelle-Zélande, Inde), instituant des droits pour des sites et autres éléments naturels : des « prérogatives » qui en font un nouveau type de personnes, à côté des personnes physiques et morales classiques.

Les procès climatiques. L’auteur commente une substantielle liste de procès, dans différents pays. Remarque finale : «Les procès climatiques déclenchent la conscientisation des populations, des changements d'agenda des gouvernements ; ils rencontrent parfois la compréhension et la volonté de juges décidés à prendre au sérieux l'urgence de la situation et d'y apporter des réponses entre termes de contraintes et d’exigences ; juges conscients, cependant, de souvent déborder des rives de la séparation des pouvoirs et du cadre classique...» En Suisse romande, on pense au verdict du 13 janvier 2020 du Tribunal de police de Lausanne, acquittant les jeunes militants qui avaient occupé le lobby du Crédit suisse en y tenant une partie de tennis.

Ethique et politique. Il s'agit de «remettre en question cette grande dichotomie fondatrice sur laquelle nous sommes construits, celle de la Nature et/contre les humains ». Et de passer de l’anthropocentrisme au biocentrisme, c’est-à-dire donner la priorité à la vie, à l’ensemble de l’écosystème. Pour cela, aller vers la « reconnaissance d’un principe de priorité des intérêts de préservation des grandes entités ou systèmes naturels ». Rochfeld demande de prendre au sérieux les offres d’instituer une troisième Chambre du Parlement : « Chambre du futur », ou « Assemblée du long terme » (proposition commentée par Jean Martin dans «Comment représenter les générations futures»).

Repenser les marchandises. « Nous vivons la fin des 'choses', au moins de celles qui ne peuvent plus être des marchandises avec ce statut uniforme pensé au soutien de l'essor du capitalisme ». ll importe de reconsidérer le statut et la notion de ce que, de longue date, nous appelons choses – notamment la faune et la flore, la Nature – et cesser de permettre qu’elles soient livrées sans réflexion ni discernement ni égard à l’exploitation, voire à l’anéantissement par l’homme.

«Justice pour le climat. Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne», Judith Rochfeld, Paris : Odile Jacob, 2019, 208 pages.

-

Le rapport thématique de l’enquête sur la situation sociale et économique des étudiant·e·s menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) établit que, en 2016, dans les hautes écoles universitaires et spécialisées, un·e étudiant·e sur cinq étudie à temps partiel.

Raison du temps partiel. Selon leurs propres indications, 22% des étudiant·e·s sont à temps partiel. La moitié d’entre eux exercent une activité à côté de leurs études. Pour l’autre moitié, les raisons du temps partiel sont des problèmes de santé, la pratique d’un sport d’élite, la garde de leurs enfants, etc.

Conditions d’étude. Les étudiant·e·s à temps partiel sont moins satisfaits de leurs conditions d’études que les étudiant·e·s à plein temps et se disent en moins bonne santé. Ils se distinguent aussi clairement des étudiant·e·s à plein temps par leur situation financière, de même que par leur âge, leur origine sociale et leur situation professionnelle.

Origine sociale. 27% des étudiant·e·s à temps partiel qui exercent une activité rémunérée sont issus de familles où au moins l’un des deux parents dispose d’un diplôme d’une haute école. Cette part s’élève à 46% chez les étudiant·e·s à plein temps.

Etat de santé. Les étudiant·e·s à temps partiel portent une moins bonne appréciation sur leur état de santé général que les étudiant·e·s plein temps: 71-72% des premiers estiment que leur état de santé est bon ou très bon, contre 78% des étudiant·e·s à plein temps.

-

Dans une approche cohérente de l’éducation correspondant à la complexité de la sexualité humaine, des outils pratiques permettant la préparation, l’animation et l’évaluation de séances d’éducation sexuelle auprès de tous les publics en milieu scolaire ou en institution.

Cet ouvrage découle des recherches sur la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité humaine effectuées depuis de nombreuses années dans le cadre de l’Université du Québec à Montréal, puis de l’Université de Toulouse, en collaboration avec la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ, Genève). Il se base sur une longue mise en pratique sur le terrain de l’éducation sexuelle auprès de populations variées et de tous âges.

Conçu par une équipe multidisciplinaire, ce guide n’est pas un livre de recettes, mais il offre des outils pour accompagner l’échange, la communication, la découverte de la sexualité dans toutes ses dimensions (cognitives et émotionnelles). Il propose également à toute institution, un modèle d’organisation (réglementaire, éthique, etc.) nécessaire à la mise en place d’un projet d’éducation sexuelle. Il s’inscrit dans une volonté de continuité conforme aux principes universels de l’éducation qui consistent à écouter, informer, orienter, soutenir et témoigner.

«Guide d'éducation à la sexualité humaine. A l'usage des professionnels», Réjean Tremblay, avec la participation de Nicolas Brunot, Sylvie Fernandez, Anne-Sophie Saus et Frédérique Xavier, Editions érès, mars 2020, 320 pages.