Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Les problèmes relatifs à la protection des mineurs confiés à des tiers n’ont cessé de croitre depuis vingt ans. Aujourd'hui, ces sujets sont plus que jamais d'actualité. Les questions, voire les drames, ne cessent de faire la UNE de la presse. Yves Delessert aborde le travail et les responsabilités – souvent méconnus mais indispensables – des acteurs socio-éducatifs, et les conséquences légales de leurs actions ou omissions. Cette étude de droit suisse porte ainsi sur la responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes qui prennent en charge des mineurs hors du cadre familial.

Les problèmes relatifs à la protection des mineurs confiés à des tiers n’ont cessé de croitre depuis vingt ans. Aujourd'hui, ces sujets sont plus que jamais d'actualité. Les questions, voire les drames, ne cessent de faire la UNE de la presse. Yves Delessert aborde le travail et les responsabilités – souvent méconnus mais indispensables – des acteurs socio-éducatifs, et les conséquences légales de leurs actions ou omissions. Cette étude de droit suisse porte ainsi sur la responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes qui prennent en charge des mineurs hors du cadre familial.Les professionnels trouveront dans la version actualisée de Mineurs confiés : risques majeurs ? une ressource à la fois juridiquement pointue, pragmatique et ancrée dans de nombreuses situations pratiques.

-

Récit réflexif

L’arrivée au jardin d’enfants représente pour le petit d’homme un des premiers grands défis de la socialisation et un véritable rite de passage souvent insécurisant. Pour le professionnel, il s’agit d’un travail éducatif bien éloigné du gardiennage.

L’arrivée au jardin d’enfants représente pour le petit d’homme un des premiers grands défis de la socialisation et un véritable rite de passage souvent insécurisant. Pour le professionnel, il s’agit d’un travail éducatif bien éloigné du gardiennage.En construisant par induction une pédagogie qui prend sa source dans son enfance même, Yolande Hauser a développé avec conviction son credo : valoriser chaque fois que possible la liberté d’expression et le potentiel créatif de l’enfant. La narration de quelque quarante ans de pratique réflexive offre un témoignage précieux sur l’évolution du métier de «jardinière d’enfants» et sa professionnalisation, ainsi qu’une source d’inspiration en termes de dispositifs et d’outils développés.

Stéphane Michaud, pédagogue, enseignant et formateur d’adultes, a longuement écouté Yolande dans le récit de sa vie. Ensemble, ils ont structuré son jardin d’idées et explicité les enjeux de l’identité et de la posture professionnelle d’une éducatrice de la petite enfance. De ce dialogue pédagogique à partir du journal de terrain de Yolande est sortie la dimension analytique du récit.

Ainsi ce livre conte avec bon sens, audace et poésie, l’histoire d’un parcours de vie au service des enfants. Cet engagement empirique, réflexif, militant et éthique d’une modernité exemplaire donne l’essentiel du grain pédagogique à moudre pour les professionnels de la petite enfance d’aujourd’hui et de demain.

Une rencontre avec l’auteure Yolande Hauser est organisée le mardi 27 février 2018 de 18h à 19h30. Lieu : Genève, HETS, CAWA, Bâtiment C. Participation gratuite sans inscription.

-

Film documentaire

La Fureur de voir, le dernier film de Manuel von Stürler, réalisateur du multirécompensé Hiver nomade, sort en salle.

La Fureur de voir, le dernier film de Manuel von Stürler, réalisateur du multirécompensé Hiver nomade, sort en salle. Ce superbe documentaire présente l'histoire très personnelle du cinéaste qui, menacé de cécité, se lance à corps perdu dans une quête sur ce que signifie la perception visuelle. Sa «fureur de voir» alimente un parcours initiatique qui plonge le spectateur dans l'univers de la vision, et tente de répondre à la question : qu'est-ce que voir ?

Avec Frédéric Chavane, neurobiologiste à l’Institut de Neurosciences de la Timone à Marseille, où il dirige l’équipe « Inférence et comportements visuels». Ce chercheur de haut niveau, a été primé par la Fondation de l’œil (fondation de France) en 2014. Il est aussi un ami proche du narrateur.

Avec Letisha Abraham et Roddy Robert, Océanie, souffrant tous deux d'achromatopsie; Sylvie Chokron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS; Jean Lorenceau, directeur de recherche au CNRS et à l’ENS; Catherine Le Clech, qui teste l'implant rétinien, Brigitte Kuthy Salvi, qui raconte sa rencontre forcée avec la cécité...

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Jean Fonjallaz est docteur en droit et juge fédéral. Jacques Gasser est professeur à la Faculté de médecine de Lausanne et directeur du Département de psychiatrie du CHUV. Leur livre répond à des manques persistants dans la formation des professionnels impliqués, du domaine juridique (procureurs, juges, avocats) et du domaine médical, deux champs professionnels qui se connaissent trop peu. Leur ouvrage clair et bien structuré apporte une foule d’informations et est utilement complété par une bibliographie choisie, le texte des normes légales concernées et un exemple-type de questionnaire auquel la justice pénale souhaite qu’un expert réponde.

Jean Fonjallaz est docteur en droit et juge fédéral. Jacques Gasser est professeur à la Faculté de médecine de Lausanne et directeur du Département de psychiatrie du CHUV. Leur livre répond à des manques persistants dans la formation des professionnels impliqués, du domaine juridique (procureurs, juges, avocats) et du domaine médical, deux champs professionnels qui se connaissent trop peu. Leur ouvrage clair et bien structuré apporte une foule d’informations et est utilement complété par une bibliographie choisie, le texte des normes légales concernées et un exemple-type de questionnaire auquel la justice pénale souhaite qu’un expert réponde.L'irresponsabilité et la gestion du risque

« Les plus anciennes législations considéraient la folie comme un motif d’exemption de punition […] On estimait que l’on ne pouvait pas imputer une faute à quelqu’un dont l’esprit est aliéné et il en allait de même pour l’enfant, l’animal ou la tuile qui tombe d’un toit. » Les choses ont changé et les questions de responsabilité (entière, restreinte ou nulle) se sont complexifiées, avec l’élaboration et la diversification des codes pénaux. Evolution influencée aussi par l’accent croissant mis sur le respect des droits humains.

« En une quinzaine d’années, la justice pénale - du moins le législateur - est passé d’une logique de punition et de réinsertion sociale à un modèle de gestion du risque mettant au centre la protection de la société.» L’intérêt des milieux professionnels, politiques et médiatiques s’est déplacé de la problématique de la responsabilité à celle du risque de récidive, avec une intensification des réflexions sur la dangerosité.

Ce changement « est à la racine des difficultés des experts psychiatres qui doivent se prononcer non seulement sur ce qu’ils savent faire (diagnostiquer, proposer des thérapeutiques, apprécier la responsabilité), mais également sur des aspects beaucoup plus flous et éloignés de leurs préoccupations habituelles, qui sont ceux relevant de la sécurité publique. » Il n’en reste pas moins que la maîtrise de la sécurité constitue une préoccupation forte, en particulier celle de savoir quels sont les risques acceptables – si l’on admet que le risque zéro n’est pas réalisable.

La thérapie et l’expertise

« En premier lieu, l’expertisé doit être averti que le médecin n’est pas dans son rôle habituel de thérapeute mais qu’il agit sur mandat d’une autorité judiciaire à laquelle il devrait communiquer tous les éléments nécessaires, et qu’il n’est donc pas soumis au secret médical dans cette fonction. » Et l’ouvrage d’insister sur la nécessité de procéder à une expertise à deux. Elle permet de « travailler les éventuels désaccords, non pas pour les gommer, mais pour les expliciter et trouver la meilleure solution. » Autre précision importante : « Dans le cas où la façon dont les fait sont survenus jouerait un rôle quant aux réponses à donner, l’expert doit prendre en compte séparément les diverses possibilités. Ce n’est pas à lui de choisir la ‘meilleure’ version. Il peut ainsi être amené à donner deux versions de ses conclusions en fonction des ‘réalités’ différentes décrites par l’accusation et le prévenu. »

Présentée dans le rapport psychiatrique, la partie «discussion» est la plus importante de l’expertise. « Elle représente l’interface entre le monde médical et le monde juridique. C’est là qu’il s’agit de chercher s’il existe un lien de causalité entre les éléments cliniques observés et les actes reprochés à l‘expertisé, ce qui revient à mettre en évidence un éventuel déterminisme pathologique. L’expert doit transposer ses observations en langage compréhensible pour les non-spécialistes. »

Le libre arbitre et le déterminisme

« Le droit pénal est fondé sur la conception que chacun est en principe libre d’agir. C’est le libre arbitre, la conscience et la volonté sont présumées […] En revanche la psychiatrie a observé que le comportement d’un individu est conditionné par différents éléments liés à son état mental et à son histoire. C’est le déterminisme ». Aussi : « Le droit fonctionne le plus souvent par catégories et concepts distincts, alors que les psychiatres voient leurs observations dans une certaine globalité et un certain continuum ». A propos de ce continuum, l’auteur de cette recension, en tant que médecin cantonal, a bien souvent constaté et expliqué comment le droit est contraint de voir les choses en noir ou blanc, alors que le médecin, les soignants ou les travailleurs sociaux sont contraints de voir la vie en nuances de gris, du plus clair au plus foncé.

Est-ce que comprendre, c’est excuser ? Excellente question posée à la fin du livre. « Comprendre est de l’ordre de la connaissance, c’est l’action qui vise à accéder au sens, à chercher les mécanicismes ou déterminants significatifs d’un acte […] En aucune façon le psychiatre ne devra se prononcer sur la valeur positive ou négative de l’acte. Sanctionner, en revanche, est une action d’un autre ordre, qui a pour fin d’appliquer la loi que s’est donnée la collectivité. »

Un ouvrage qui prouve que le dialogue entre un juge et un psychiatre peut «déboucher sur un résultat concret et utile, aux confins de deux matières dont les fondements et fonctionnements sont diamétralement divergents mais dont l’interaction devrait servir le vivre ensemble. »

-

Et si nous désobéissions, si nous cessions d’être de sages consommateurs ? Paul Ariès nous invite à suivre les réflexions des objecteurs de croissance, de l’alimentation à la désobéissance civile, en passant par la publicité, le rationnement et la gratuité. Quand 20 % des humains s’approprient 86 % des ressources disponibles sur Terre, parler de décroissance devient une nécessité.

Et si nous désobéissions, si nous cessions d’être de sages consommateurs ? Paul Ariès nous invite à suivre les réflexions des objecteurs de croissance, de l’alimentation à la désobéissance civile, en passant par la publicité, le rationnement et la gratuité. Quand 20 % des humains s’approprient 86 % des ressources disponibles sur Terre, parler de décroissance devient une nécessité.Égratignant à la fois spéculateurs environnementaux et vendeurs de développement durable, il appelle à la « croissance » de l’imaginaire et des liens sociaux, pour s’offrir collectivement une vie plus libre, plus signifiante et, finalement, plus humaine. Il revient sur 10 ans de combats de la décroissance qu’il aime décrire comme un « chemin de crête », dont pourraient découler le pire et le meilleur.

Politologue, Paul Ariès est rédacteur en chef de la revue Les Zindigné(e)s, directeur de l’Observatoire international de la gratuité et auteur de nombreux ouvrages dont Écologie et cultures populaires, les modes de vie populaires au secours de la planète (Utopia, 2015) et Une histoire politique de l’alimentation de la préhistoire à nos jours (Max Milo, 2016).

-

Le Tribunal fédéral a refusé de soutenir la scolarisation inclusive comme l’exige pourtant la Convention relative aux droits des personnes handicapées que la Suisse a signée. Analyse de la Plateforme humanrights.ch.

Le Tribunal fédéral a refusé de soutenir la scolarisation inclusive comme l’exige pourtant la Convention relative aux droits des personnes handicapées que la Suisse a signée. Analyse de la Plateforme humanrights.ch.L’analyse s’ouvre sur la situation d’un enfant en Thurgovie. Atteint de trisomie 21, il avait été intégré dans un jardin d’enfant classique et s’était ensuite vu refuser l’inclusion à l’école primaire ordinaire. L’Office thurgovien de l’instruction publique avait en effet décrété – contre la volonté de ses parents – son admission dans une école spécialisée. Le jeune concerné et ses parents ont fait recours auprès du Tribunal fédéral qui a donc décidé de rejeter leur plainte et de ne pas favoriser la scolarisation inclusive.

Ce jugement important est soigneusement documenté tant au niveau juridique, avec toutes les références, que du vocabulaire. Le dossier recense également les réactions de Inclusion Handicap et Insieme et se termine par un panorama de la scolarisation dans les cantons qui ont des pratiques extrêmement diversifiées. Le Valais est le canton le plus intégratif, avec un taux de séparation de 1.1% seulement. En revanche, Neuchâtel et Genève «peinent à abandonner leur culture de l’école spécialisée, malgré des tentatives de changements».

-

Qui dit politique publique, dit échanges de ressources entre acteurs. Et qui dit échange de ressources, dit partage du pouvoir entre acteurs publics et acteurs privés. Or, la définition de ces ressources, leurs modalités de mobilisation ou leur aptitude à être échangées ont été très peu étudiées jusqu’ici.

Qui dit politique publique, dit échanges de ressources entre acteurs. Et qui dit échange de ressources, dit partage du pouvoir entre acteurs publics et acteurs privés. Or, la définition de ces ressources, leurs modalités de mobilisation ou leur aptitude à être échangées ont été très peu étudiées jusqu’ici.La présente monographie propose une typologie approfondie des dix ressources d’action publique actuellement connues. Elle est illustrée par de nombreuses situations rencontrées quotidiennement dans la pratique des politiques publiques. Cette monographie expose ainsi, ressource par ressource, la palette de ses usages possibles, par les acteurs politico-administratifs aussi bien que les groupes cibles et les bénéficiaires des politiques publiques.

Cet ouvrage aborde les situations de disponibilité ou de manque de ressources, les usages par phase (notamment dans la mise en œuvre) et les échanges de ressources entre acteurs, en vue d’obtenir des résultats favorables à leurs intérêts et/ou à leurs valeurs.

Le texte propose aussi des pistes à suivre en vue d’un usage durable des ressources d’action publique. Il donne enfin quelques conseils pratiques aux chercheurs qui analysent les politiques publiques, mais aussi aux praticiens qui se consacrent à la gestion de «budgets ressourciels» dans l’administration publique aussi bien que dans les organisations du secteur privé ou les ONG.

Peter Knoepfel, docteur en droit, professeur honoraire à l’IDHEAP (Université de Lausanne), auteur de nombreuses monographies et articles scientifiques sur les politiques publiques, environnementales et le développement durable. Il est également président du Conseil de sanu durabilitas – Fondation suisse pour le développement durable.

-

Les nouvelles directives médico-éthiques sont conçues comme un guide pratique pour la prise en charge et le traitement des personnes atteintes de démence. Elles sont articulées autour des problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les soignants – indépendamment des lieux de prise en charge (ambulatoire, hôpital, institution de soins) et des groupes professionnels. L'objectif des directives est de proposer une réponse aux questions éthiques et un soutien dans les situations de conflits.

Les nouvelles directives médico-éthiques sont conçues comme un guide pratique pour la prise en charge et le traitement des personnes atteintes de démence. Elles sont articulées autour des problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les soignants – indépendamment des lieux de prise en charge (ambulatoire, hôpital, institution de soins) et des groupes professionnels. L'objectif des directives est de proposer une réponse aux questions éthiques et un soutien dans les situations de conflits.Ces directives ont été élaborées dans le cadre de la stratégie nationale en matière de démence 2014 – 2019 et en collaboration avec la Société suisse de gérontologie (SSG). Elles s'adressent en priorité aux professionnels de la santé. La SSG prévoit d'élaborer un complément aux directives à l'attention des professions non médicales.

Ces directives peuvent être téléchargées en allemand, français, italien et anglais ou commandées gratuitement sous forme de brochure (allemand/français).

-

En 2050, on estime que plus de 6 milliards d’individus vivront en ville, soit près de 70% de l’humanité. Jonathan Durand Folco veut repolitiser la question municipale et plaide pour une réappropriation démocratique de nos milieux de vie.

En 2050, on estime que plus de 6 milliards d’individus vivront en ville, soit près de 70% de l’humanité. Jonathan Durand Folco veut repolitiser la question municipale et plaide pour une réappropriation démocratique de nos milieux de vie.Les villes peuvent-elles changer le monde ? Considérées comme les espaces où se joueront en grande partie les luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l’attention qu’elles méritent dans les cercles progressistes. Selon Jonathan Durand Folco, la gauche doit urgemment investir cet espace politique qui se situe au centre des enjeux sociaux, économiques et écologiques et possède un potentiel de transformation inédit.

Prenant appui sur de solides bases théoriques, l’auteur expose les contours d’une nouvelle stratégie politique : le municipalisme. Il montre que la ville est au cœur des contradictions du capitalisme avancé, qu’une tension de plus en plus forte s’exprime entre le développement de la « ville néolibérale » et les revendications du « droit à la ville », et que la question écologique, la spéculation immobilière et la défense des communs sont au centre des mobilisations citoyennes.

Cherchant à dépasser le clivage ville/région et à surmonter les écueils posés par les stratégies de transformation sociale « par le haut » ou « par le bas », Jonathan Durand Folco donne des pistes pour s’organiser et passer à l’action. Comment penser le front municipal ? Comment articuler les échelles locale, nationale et internationale dans la perspective d’une République sociale vue comme Commune des communes ? À quels problèmes organisationnels faisons-nous face ? Et selon quelles valeurs et quels principes ? Autant de questions auxquelles tente de répondre l’auteur pour réhabiliter la municipalité comme espace politique et vecteur de transformation sociale.

Jonathan Durand Folco est docteur en philosophie de l’Université Laval et professeur à l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Il écrit dans diverses publications et anime le blogue Ekopolitica. «À nous la ville !» est son premier essai.

-

Ce texte collectif dresse un état des lieux documenté sur les pratiques policières à l’égard des personnes noires africaines dans la région lausannoise. Il mène aussi une analyse remarquable, claire et précise, de la vie d’un collectif, ses succès, ses échecs, ses revers, ses doutes, ses mobilisations, ses dissolutions et ses remobilisations.

Dans une première partie, ce rapport dénonce l’impunité d’actes de violence et d’abus de pouvoir commis par des agent·e·s de police à l’égard de personnes migrantes dans la région lausannoise, en particulier de Gambie et du Nigeria puisque ce sont les origines principales des membres du Collectif. Le texte explique pourquoi il est essentiel que ces problèmes soient reconnus publiquement, ainsi que les enquêtes menées, les changements structurels et légaux mis en place afin de rétablir l’État de droit en Suisse.

Le rapport passe ensuite au crible l’activité du Collectif. Né en 2015 à Lausanne, il s’est d’abord appelé «Jean Dujardin» puisqu’il a commencé son action dans les jardins du Sleep-in de Renens. Après l’expulsion de ce camping improvisé, les membres décident d’occuper une halle abandonnée à Renens et s’appellent dès lors, puisque le bâtiment a un toit, «Jean Dutoit». Les autorités cantonales contactent le groupe pour élaborer une convention d’occupation licite mais «contrôlée». Avec l’hiver qui approche et les structures d’accueil bas seuil qui débordent, le comité accepte. C’est ensuite une lente dissolution du Collectif. Lors d’une rafle en juin 2016, il se reforme et tente de sauver ce qui peut l’être. Seront ensuite investis une maison inoccupée à Chailly puis un bâtiment désaffecté à Romanel-sur-Lausanne. Là, à nouveau, une convention sera signée, ce qui n’empêche ni les morts, ni les arrestations ni les emprisonnements. Un nouveau déménagement, au Chemin des Sauges à Lausanne, a lieu en juin 2017. L’historique de ce parcours difficile et douloureux est assorti d’une analyse remarquable sur le mode d’action d’un collectif et son fonctionnement participatif, ses limites, ses forces.

D’autres sujets sont également abordés dans le rapport: la question du deal de rue, qui condense de nombreux stigmates et devient le lieu d’une répression racisante envers des personnes construites comme des sous-humains ; le racisme anti-Noir·e et l’insuffisance criante des lois et des mécanismes de lutte contre le racisme en Suisse; le profilage racial; la xénophobie anti-migrant·e qui non seulement rejette «l’étranger» mais en fait le parfait bouc émissaire de la crise européenne; la montée du nationalisme ; les discriminations sociales et économiques qui augmentent en Suisse au gré des politiques néolibérales et de la nationalisation des droits; l’usage abusif des règlements Dublin par la Suisse qui instrumentalise la politique d’asile à des fins de gestion des flux migratoires ; la nécessité de mettre en place des zones refuges dans les villes de Suisse afin de couper court à la politique de dissuasion de l’aide d’urgence et à la précarisation de nombreuses populations ; la dénonciation des conditions de détention administrative; entre autres. Le rapport se termine sur plusieurs propositions et recommandations. Il a été envoyé à de nombreuses autorités politiques et policières fédérales, cantonales et locales.

-

Statistiques

Le taux d’aide sociale économique a augmenté en 2016 et atteint 3,3% de la population (273 273 personnes), soit à nouveau le niveau le plus élevé qu’il avait atteint il y a dix ans, en 2006.

Les groupes les plus à risque d’être tributaires de l’aide sociale clairement identifiés dans l’aide sociale économique sont les enfants (0-17 ans) qui, avec un taux de 5,3%, se situent nettement au-dessus de la moyenne.

Les personnes entre 18 et 25 ans et celles entre 26 et 35 ans ont également un risque plus élevé de dépendre de l’aide sociale, avec un taux de 3,9%.

Le risque pour les personnes de 56 à 64 ans a fortement augmenté ces dernières années. Tandis que leur taux était de 2,2% en 2011, il se situe à 2,9% en 2016 et se rapproche ainsi du taux de l’ensemble des bénéficiaires.

Être de nationalité étrangère constitue également un risque plus élevé de recourir à l’aide sociale: le taux des personnes étrangères à l’aide sociale économique a augmenté depuis 2011, passant de 6,0% à 6,3% en 2016.

Les cantons possédant des centres urbains ont toujours des valeurs supérieures à la moyenne. Parmi ceux-ci, on trouve Neuchâtel, Bâle-Ville, Genève, Vaud et Berne. Dans les cantons à caractère rural, les taux d’aide sociale sont tendanciellement inférieurs à la moyenne.

Cette statistique de l’aide sociale analyse également les données pour les requérants d’asile. Sans surprise, le taux d’aide sociale atteint 85.8% dans le domaine des réfugiés et 88,4% dans le domaine de l’asile.

-

Autour de la question «C’est quoi le travail social ?», un micro-trottoir a été réalisé auprès des étudiant·e·s et des professeur·e·s de la HES-SO Valais. Florilège.

C’est pour donner à tout le monde les mêmes possibilités.

C’est pour donner à tout le monde les mêmes possibilités.C’est la base de notre société. Depuis la nuit des temps, il fait partie de l’être humain.

C’est une profession complexe qui s’exerce dans des lieux, des champs et des structures variés et qui utilise des outils issus notamment de la sociologie et de la psychologie.

C’est déplacer la norme afin que le plus de personnes possible soient incluses dans la société.

C’est nécessaire pour que tout le monde puisse s’intégrer de manière harmonieuse.

C’est un acteur important de la protection sociale en Suisse qui répond aux grandes problématiques actuelles de l’intégration, le vivre ensemble, la cohésion sociale.

C’est remettre de l’humain dans la société, dans l’économie.

C’est un ensemble de pratiques professionnelles qui ont en commun de s’adresser à un public qui, pour diverses raisons, se trouve désociabilisé.

Et puis, parce qu’il faut bien un commentaire décalé : «La formation en travail social, c’est surtout des filles.»

-

Commentaire de René Levy, sociologue, Lausanne

Les normes sociales prescrivent des comportements exigés et valorisés par le groupe ou la société qui les maintient. On peut donc penser que les personnes qui respectent ces normes s'en trouvent valorisées et n'encourent pas de conséquences négatives. Or, dans certaines situations, il n’en est rien. C’est ce que rappellent Widmer et Spini dans leur article. Eclairage.En pratique, toutes les normes valables dans un contexte donné ne sont pas automatiquement compatibles entre elles, ne serait-ce que par le fait que la plupart des personnes appartiennent à plusieurs milieux de référence dont les normes ne sont pas identiques. Le respect des unes entraîne alors quasi automatiquement le non-respect des autres. Pensons à une adolescente qui vit avec ses parents et fréquente un groupe de jeunes de son âge; facile d'imaginer que certaines normes du groupe de jeunes contredisent des normes chères aux parents, par exemple concernant la consommation d'alcool.

Un cas plus pernicieux est celui de normes qui induisent en erreur, c'est-à-dire qui exigent des conduites menant en fin de compte à des désavantages pour ceux qui s'y conforment. Cette situation peut être fréquente lors de changements sociaux.

Cas emblématique: la norme largement en vigueur qui veut que les parents d'enfants en bas âge se répartissent le travail nécessaire pour la survie de la famille selon la tradition sexuée, le père pourvoyant principalement aux besoins financiers de la famille alors que la mère se charge essentiellement du travail familial à proprement parler. Certains économistes, encore souvent cités, considèrent qu'il s'agit là pour le moins d'un choix rationnel, peut-être même d'un optimum en raison du gain de la femme dans le couple qui est très souvent moindre que celui de son partenaire (ils parlent pudiquement de la «discrimination statistique des femmes»). Ce tableau idyllique change brutalement au moment - pas rare comme on sait - où les femmes qui suivent cette norme vivent une séparation ou un divorce, surtout si cette bifurcation biographique intervient avec des enfants encore jeunes. S'étant conformées à la norme, elles ont réduit ou même interrompu leur engagement professionnel pendant plusieurs années. Au moment de la dissolution de la complémentarité dans le couple ainsi créée, elles se rendent compte qu'elles en sortent perdantes sans possibilité de retour, car leur dépendance financière se transforme alors en difficulté renforcée de trouver un emploi à salaire suffisant. Les voilà donc punies pour avoir respecté une norme majeure et communément acceptée concernant la prise en charge des enfants. La pénalité est même multiple: elles auront de la peine à trouver un emploi ou à augmenter son taux si elles l'ont réduit; elles se trouveront souvent dans un emploi typé «féminin», plutôt mal rémunéré et sans perspectives d'amélioration. Qui plus est, après la retraite elles toucheront une AVS proche du minimum et une pension faible ou carrément inexistante car en raison d'interruptions et de taux d'emploi bas, près de la moitié des femmes n'ont même pas droit à un deuxième pilier.

Reste à ajouter que cette situation injuste ne résulte pas seulement des normes mentionnées, ni des femmes ou des couples qui les ont respectées, mais aussi des institutions dont le fonctionnement continue à reproduire les inégalités de genre. Ceci dans le non-respect frontal de la Constitution qui interdit expressément toute discrimination, y compris celle du genre.

Summa summarum: La conformité aux stéréotypes de genre prépare mal aux vicissitudes des parcours de vie contemporains, étant donné la probabilité augmentée de bouleversements: le divorce, le chômage, d'autres accidents de parcours impliquant l'arrêt inattendu et non préparé d’une participation sociale. Pour réduire les risques de cette conformité mal rémunérée à des normes traditionnelles, il s'impose de permettre aux individus de développer des capacités pour plusieurs domaines sociaux, notamment pour la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a donc tout intérêt de se prémunir contre les spécialisations de genre conformes au modèle traditionnel.

-

L'autisme aujourd'hui : que doit savoir toute personne concernée ? L'ouvrage répond à cette question en présentant les principaux résultats de recherches récentes.

L'autisme aujourd'hui : que doit savoir toute personne concernée ? L'ouvrage répond à cette question en présentant les principaux résultats de recherches récentes.Ce livre explore de nombreuses thématiques : de la description de l'autisme et de ses particularités aux recommandations actuelles sur les pratiques d'intervention.

Le point est fait sur l'évolution des critères diagnostiques avec la notion de continuum de sévérité ainsi que sur les pistes de compréhension concernant l'étiologie du trouble.

Ndlr de REISO: un ouvrage vivement conseillé car il offre une synthèse accessible avec des informations scientifiques actualisées et des recommandations claires pour l’intervention auprès des personnes avec autisme.

-

Revue spécialisée

Ce remarquable numéro de Curaviva interroge le regard de la société actuelle sur le vieillissement.

Les médias mettent en valeur des nonagénaires en bonne santé tant physique qu’intellectuelle (le magnifique Jean d’Ormesson par exemple), des personnes performantes et rentables, voire hyperactives et stressées comme il se doit afin d’être reconnues en tant que membres à part entière de notre société. Qu’en est-il des autres personnes âgées, atteintes dans leur santé et en perte d’autonomie ? Dans un très bel entretien de ce numéro, le philosophe Bernard Schumacher explique combien la société se focalise rarement sur les personnes elles-mêmes mais sur ce qu’elle considère comme vie «réussie», oubliant la dignité élémentaire de tout être humain.

Les médias mettent en valeur des nonagénaires en bonne santé tant physique qu’intellectuelle (le magnifique Jean d’Ormesson par exemple), des personnes performantes et rentables, voire hyperactives et stressées comme il se doit afin d’être reconnues en tant que membres à part entière de notre société. Qu’en est-il des autres personnes âgées, atteintes dans leur santé et en perte d’autonomie ? Dans un très bel entretien de ce numéro, le philosophe Bernard Schumacher explique combien la société se focalise rarement sur les personnes elles-mêmes mais sur ce qu’elle considère comme vie «réussie», oubliant la dignité élémentaire de tout être humain.D’autres articles du numéro abordent les raisons pour lesquelles notre société ne veut pas vieillir ou le marché de l’«or gris» avec des retraités friands de consommation, en particulier culturelle. Une étude redit combien il appartient à chacun de retarder le «déclin» avec les trois classiques injonctions à se bouger, manger équilibré et adopter une attitude «adéquate» face à la vie.

A noter que cette revue spécialisée a, pour la dixième année consécutive, obtenu le label «Q-Publication 2018» de l’association Médias suisses. Ce label de qualité est décerné aux médias spécialisés qui font preuve d’une grande qualité rédactionnelle et de transparence vis-à-vis de leurs annonceurs.

Commandes et abonnements à la revue spécialisée Curaviva en ligne. Le contenu du numéro est librement disponible en version numérique trois mois après la parution de la version papier

-

Cet outil de travail s’articule autour des réponses aux questions suivantes :

Cet outil de travail s’articule autour des réponses aux questions suivantes :- Pourquoi est-il important et essentiel d’aborder ces questions au travail? Quels en sont les enjeux?

- A quelles difficultés particulières les employé.e.s LGBT sont-ils/elles confronté.e.s en Suisse?

- Quel est l’impact négatif sur un milieu de travail où ces questions ne sont pas abordées et, au contraire, quels en sont les avantages?

- Quel est le cadre légal relatif à ces questions et quelles sont les responsabilités d'un.e qu’employeur/employeuse?

- Comment établir un climat professionnel serein et égalitaire, bénéfique aussi bien pour le personnel que pour la direction?

Il présente des bonnes pratiques, des outils, des témoignages et des résultats de recherche et permet de développer une politique de diversité inclusive des questions LGBT. Il est destiné à:- Directeur/directrice général.e; chef.fe d’entreprise

- Responsable RH

- Chargé.e de questions de diversité ou d’égalité

- Médiateur/médiatrice; ombudsman/ombudswoman

- Chargé.e de formation professionnelle

- Juriste, avocat.e ou représentant.e de syndicat

- Représentant.e d’un groupe d’employé.e.s LGBT

- Professionnel.le.s de la santé au travail

- Etc.

Cet outil de travail se base sur les constats faits à la Fédération genevoise des associations LGBT et dans les associations elles-mêmes, sur les résultats et les témoignages de l’étude «Etre LGBT au travail» et sur les pistes d’action élaborées lors des assises «La diversité au travail: un enrichissement mutuel».

Le guide est disponible en téléchargement gratuit. A noter que le site Diversité au travail actualise régulièrement les informations, la documentation et les bases légales sur ce thème.

-

Site internet

L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) a mis en ligne son nouveau site internet sur les réalités des personnes réfugiées et migrantes en Suisse. Avec une recherche par mots-clés très efficace.

L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) a mis en ligne son nouveau site internet sur les réalités des personnes réfugiées et migrantes en Suisse. Avec une recherche par mots-clés très efficace.Le site présente plus de 300 cas individuels concrets, relus par au moins trois spécialistes du domaine concerné et avec des sources toujours citées. Il donne aussi des informations générales approfondies sur diverses thématiques : Accords sur la libre circulation des personnes, admission provisoire, femmes étrangères victimes de violences conjugales, renvois et accès aux soins, durée des procédures d’asile et regroupement familial, etc. Le site explique aussi les lois et ordonnances, leurs modifications passées, en cours ou prévues.

Cette riche base de données est accessible à tous et toutes et s’adresse tant aux spécialistes qu’aux non-initié·e·s. L’ODAE romand diffuse une information fiable, de qualité et centrée sur l’humain, ce qui est essentiel lorsqu’il s’agit de parler de réalités aussi complexes que celles vécues par les personnes étrangères résidant en Suisse et les membres de leurs familles.

-

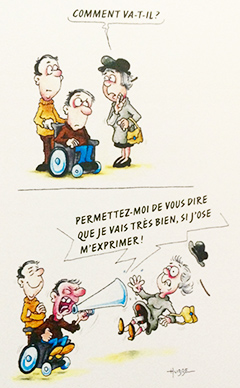

Cette brochure d’Agile.ch promeut l’usage d’un langage non discriminatoire envers les personnes handicapées.

© Hubbe« Espèce de Mongol ! »…N’avez-vous pas déjà entendu cette expression, couramment utilisée entre ados pour s’injurier ? Il ne leur viendrait pas à l’esprit que ce terme peut être extrêmement blessant pour une personne trisomique et son entourage. Du reste, savent-ils seulement ce qu’ils disent?

© Hubbe« Espèce de Mongol ! »…N’avez-vous pas déjà entendu cette expression, couramment utilisée entre ados pour s’injurier ? Il ne leur viendrait pas à l’esprit que ce terme peut être extrêmement blessant pour une personne trisomique et son entourage. Du reste, savent-ils seulement ce qu’ils disent?Le glossaire demande par exemple de remplacer «invalide» par «personne en situation de handicap», un «cas AI» par une «personne ayant droit à une rente de l’assurance invalidité», le «WC pour handicapés» par «toilettes adaptées», etc.

Cette brochure désormais en français, après deux éditions en allemand, peut être commandée au prix de CHF 8.-

«Les mots sont trompeurs. Contre la discrimination linguistique des personnes en situation de handicap» de Helen Zimmermann et Eva Aeschlimann, adaptation de l’allemand : Anouk Ortieb et Catherine Rouvenaz, Berne, Agile.ch, 24 pages, dessins de Hubbe.

Lire aussi l'article de Jean-Pierre Tabin «Un lexique de la normalité», REISO, 31 août 2015.

-

Cette nouvelle plateforme mise en ligne par l’association Curaviva vise à répondre à diverses questions sur la vie dans les EMS.

Pour les résidents et les proches, des informations sur :

Pour les résidents et les proches, des informations sur :- Le paysage suisse des homes

- Ainsi, la Suisse compte plus de 1500 EMS. Près de 150’000 personnes (total annuel) vivent temporairement ou en permanence dans un EMS.

- Les coûts et le financement

- Une question fréquente: dans quelle mesure la fortune individuelle est-elle prise en compte pour le calcul du prix ?

- Les questions de droit

- Questions fréquentes aussi: Les homes appliquent-ils des mesures restreignant la liberté de mouvement et, si oui, qui définit ces mesures ? Quelle est la différence entre procuration, mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées du patient et testament ?

- L’entrée en EMS

- Avec les précisions sur les démarches administratives à effectuer avec le home avant d’entrer, les procédures d'inscription, etc.

- Le séjour en EMS

- Avec notamment la nature des prestations thérapeutiques proposées par les homes

- Le soutien et les conseils

Pour les directions des EMS, des informations sur :- Réglementation du nouveau financement des soins

- Loi sur l’assurance maladie LAMal

- Réglementation et compétences cantonales

- Les bases légales fédérales de l’OFSP

- Le paysage suisse des homes

-

Films

Développé par la Fondation Protection de l’enfance Suisse, le dossier audiovisuel «Assez, stop!» traite les divers aspects de la violence au sein du couple et de ses répercussions sur les enfants.

Développé par la Fondation Protection de l’enfance Suisse, le dossier audiovisuel «Assez, stop!» traite les divers aspects de la violence au sein du couple et de ses répercussions sur les enfants.Lorsqu’un climat de peur, d’insécurité et de violence règne à la maison, tous les membres de la famille en sont affectés. Les enfants en souffrent, même si la violence n’est pas délibérément dirigée contre eux mais qu’elle a lieu entre adultes.

«Assez, stop!» analyse les questions suivantes:

- Que signifie la violence dans les relations de couple pour les enfants et adolescent-e-s concerné-e-s?

- Quelles peurs et quels problèmes une telle situation entraîne-t-elle?

- Qu’est-ce qui protège et rend les enfants plus forts?

- Que peuvent faire les personnes concernées, les membres de la parenté, les connaissances et les personnes de confiance?

- Qu’est-ce que l’école peut faire?

- Quelles sont les offres professionnelles de soutien utiles à ces enfants?

Le dossier audiovisuel «Assez, stop!» comprend :- 5 portraits filmés d’enfants, d’adolescent-e-s et de parents qui parlent de l’expérience de la violence dans les relations de couple

- 3 films sur les thèmes «Enfant – conflit et crise», «Avec sa propre force et bénéficiant de l’aide» et «Regarder et agir –, à la crèche, au jardin d’enfants, à l’école et dans les consultations»

- 3 films qui donnent un aperçu du travail pédagogique et psychologique avec les enfants (disponibles dès fin décembre 2017)

- 5 courts-métrages sur les offres de soutien aux enfants exposés à la violence au sein du couple (disponibles dès fin décembre 2017)

- 3 infographies destinées aux professionnel-le-s et aux parents

- Du matériel écrit d’accompagnement

Le téléchargement du matériel est gratuit, des exemplaires imprimés des différents dossiers peuvent être commandés à la Fondation (CHF 40.-)Le public cible : enseignant·e·s et professionnel·le·s en contact avec des enfants, formateur·trice·s et toute personne intéressée.

Visionner et télécharger «Assez, stop !» -

On rigole bien en EMS avec Pierrick Destraz. Décalé et affectueux, il joue au clown-reporter et explique les services disponibles dans les homes pour personnes âgées mais aussi les accueils temporaires, les courts séjours et les logements adaptés proposés par les institutions. La vidéo s’intitule «Coup de vieux !» mais elle aurait tout aussi bien pu s’appeler «Coup de jeune». La vie en EMS dévoilée dans ce film montre en effet une tout autre image que celle qui a encore cours dans l’imaginaire collectif.

On rigole bien en EMS avec Pierrick Destraz. Décalé et affectueux, il joue au clown-reporter et explique les services disponibles dans les homes pour personnes âgées mais aussi les accueils temporaires, les courts séjours et les logements adaptés proposés par les institutions. La vidéo s’intitule «Coup de vieux !» mais elle aurait tout aussi bien pu s’appeler «Coup de jeune». La vie en EMS dévoilée dans ce film montre en effet une tout autre image que celle qui a encore cours dans l’imaginaire collectif.Comme le grand public, Pierrick Destraz ignorait la nouvelle palette des prestations fournies par les EMS. Il n’imaginait pas non plus la variété des activités organisées. Avec empathie et humour, il met en scène et partage ses découvertes. Le film a été co-financé par l'AVDEMS, la FEDEREMS et l'AJIPA.

Quelques repères sur l’AVDEMS en 2016:- 5'479 lits

- 1’768 bénéficiaires de courts séjours

- 2’536 bénéficiaires de centres d’accueil temporaire de jour et de nuit

- 1’145 locataires de logements protégés

- Et aussi de nombreux bénéficiaires de repas, de soins, de traitement du linge à domicile

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Philosophe et impliqué dans la formation des personnels soignants, Jacques Ricot a écrit plusieurs livres en rapport avec la fin de vie, l’euthanasie, le suicide. Dans ce nouvel ouvrage, il examine la lutte contre la douleur et les soins palliatifs. Il analyse aussi la tension entre bienveillance du soignant et droits du patient en passant en revue les modèles français et britannique de l’autonomie. Ses derniers chapitres traitent de la «tentation de l’euthanasie» et de la notion débattue et polysémique de «dignité». A ce sujet, il laisse entendre que ceux qui admettent l’euthanasie voudraient en faire un droit opposable, c’est-à-dire que l’Etat devrait s’engager à la rendre possible dans chaque situation. Ce n’est évidement pas le cas : une euthanasie doit rester un accord entre «partenaires».

Philosophe et impliqué dans la formation des personnels soignants, Jacques Ricot a écrit plusieurs livres en rapport avec la fin de vie, l’euthanasie, le suicide. Dans ce nouvel ouvrage, il examine la lutte contre la douleur et les soins palliatifs. Il analyse aussi la tension entre bienveillance du soignant et droits du patient en passant en revue les modèles français et britannique de l’autonomie. Ses derniers chapitres traitent de la «tentation de l’euthanasie» et de la notion débattue et polysémique de «dignité». A ce sujet, il laisse entendre que ceux qui admettent l’euthanasie voudraient en faire un droit opposable, c’est-à-dire que l’Etat devrait s’engager à la rendre possible dans chaque situation. Ce n’est évidement pas le cas : une euthanasie doit rester un accord entre «partenaires».La vérité. Même si Ricot reste marqué par les positions majoritairement (ré)affirmées ces dernières décennies en France, il montre un réel intérêt et du respect pour les opinions d’autres pays et cultures, dont la Suisse qui accepte l’assistance au suicide ou le Benelux qui accepte l’euthanasie. L’auteur ne s’y rallie pas et ces pratiques le laissent perplexe. Il s’éloigne pourtant aussi, dans une large mesure, du paternalisme et de l’infantilisation du malade. Pour lui, le secret médical n’est jamais opposable au patient et «mentir n’est jamais justifié ni éthiquement, ni thérapeutiquement». Dans un passé encore récent, le corps médical prenait des libertés avec ces règles majeures... Le philosophe ajoute: «Les médecins ont parfois pensé que l’héroïsme du patient face à la douleur lui octroyait une énergie efficace […] Ces théories, jamais validées, ont vécu.»

L’autonomie. Ricot estime que «la France offre un modèle, presque chimiquement pur, d’une préférence pour un régime de protection des individus contre les dérives éventuellement nuisibles de l’exercice de leurs libertés.» Il cite Suzanne Rameix : «L’Etat protège contre eux-mêmes les citoyens qui porteraient atteinte à l’intégrité de leur corps ou à leur vie.» A titre de comparaison, il explique que le contexte culturel anglo-saxon «privilégie l’indépendance de l’individu par rapport à la soumission à une loi […], une auto-détermination dont la seule limite serait la non-malfaisance […] La logique de la relation médicale peut alors se décliner de façon contractuelle». Là, l’auteur ne partage pas la vue française des devoirs fondamentaux du soignant, en particulier quand ils s’exercent contre l’avis du malade. «En dernière instance, qui juge du caractère utile du traitement ? C’est le patient, dont la volonté doit être respectée.»

Les directives anticipées. «L’insistance sur le recueil du consentement et l’irruption des notions de personne de confiance et de directives anticipées dans la législation sont des indices très éloquents de la modification de la relation qui voit le devoir de bienfaisance du médecin reculer devant le respect de l’autonomie du patient.» C’est tout à fait correct, mais Ricot reste ambivalent quand il écrit : «Le soignant pourrait devenir l’instrument passif d’une volonté toute-puissante, celle du malade.»

L’intentionnalité. Sur cette question, jugée fondamentale en France, Ricot cite J.-C. Fondras et S. Rameix : «Comment juger si une sédation profonde, continue jusqu’au décès, est sédative ou euthanasique ? […] Devant des effets secondaires problématiques (abréger la vie du patient ou porter atteinte à son autonomie), la détermination de la véritable intention et de sa légitimité reste un point crucial.» C’est là qu’on peut ou même doit diverger. En effet, si cette remarque est théoriquement impeccable, il est illusoire pratiquement et cliniquement de vouloir en faire un critère déterminant dans les décisions prises au lit du malade en fin de vie. Rappelons par exemple que 80% des décès survenant en service de soins intensifs font suite à une décision médicale. Dans de nombreuses situations, se fixer sur une appréciation de l’intentionnalité n’est pas vraiment pertinent et en tout cas terriblement subjectif. Personne ne conteste qu’il y a en France, bon an mal an, un nombre certain d’euthanasies qui ne disent pas leur nom. Pourquoi occulter ainsi cette partie de la réalité pourtant tolérée, voire admise, par la société ?

Ricot ne souhaite pas qu’une confrontation stérile perdure entre ces attitudes françaises, souvent bousculées dans les débats publics, et celles de pays libéraux, anglo-saxons et autres. Il préférerait qu’on aille vers un dialogue. S’il se fait sur des bases objectives, c’est une direction qu’on peut certainement saluer.

-

« Il était une fois, à la fin du siècle dernier, dans la justice pénale d'un canton suisse, des disputes entre juges et psychiatres. La justice et la psychiatrie ont alors désigné un juge et un psychiatre comme facilitateurs pour tenter d'aplanir ces difficultés. »

« Il était une fois, à la fin du siècle dernier, dans la justice pénale d'un canton suisse, des disputes entre juges et psychiatres. La justice et la psychiatrie ont alors désigné un juge et un psychiatre comme facilitateurs pour tenter d'aplanir ces difficultés. »Par nécessité et intérêt, ceux-ci, auteurs du présent ouvrage, ont fait le constat de leurs propres méconnaissances croisées de divers aspects du droit et de la justice, respectivement de la psychiatrie, et ont tenté de répondre à un flot de questions : Comment se déroule un procès pénal ? Quelle est la place de la victime ? La société se donne-t-elle les moyens de sa politique criminelle ? Quelle est la méthode suivie par les psychiatres pour établir une expertise ? Qu'est-ce qu'un trouble mental ? Qu'est-ce que la responsabilité et l’irresponsabilité ? Que fait la société de ses membres les plus dangereux ? Quelle est la liberté du juge par rapport à l’expertise ? Une justice qui satisfasse aux concepts de rigueur et d'humanité est-elle possible ? Et bien d’autres encore.

Cet ouvrage prouve que le dialogue entre un juge et un psychiatre est susceptible de déboucher sur un résultat concret, aux confins de deux matières dont les fondements et les fonctionnements respectifs sont diamétralement divergents, mais dont l'interaction devrait servir le « vivre ensemble » au service d'une justice pénale rigoureuse et humaniste.

Jean Fonjallaz est juge fédéral au Tribunal fédéral.Jacques Gasser est professeur à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et directeur du Département de psychiatrie du CHUV

-

Destiné aux jeunes entre 13 et 25 ans fragilisés par un bouleversement de liens familiaux, le portail internet leur propose informations, conseils et soutien. Cette action, lancée par la fondation As’trame en collaboration avec Ciao.ch, comprend également une présence sur les réseaux sociaux et des clips vidéo thématiques.

Le premier d’entre eux, « Histoire d’un divorce ordinaire », se penche sur le vécu des jeunes lorsque les parents se séparent.

Destiné aux jeunes entre 13 et 25 ans fragilisés par un bouleversement de liens familiaux, le portail internet leur propose informations, conseils et soutien. Cette action, lancée par la fondation As’trame en collaboration avec Ciao.ch, comprend également une présence sur les réseaux sociaux et des clips vidéo thématiques.

Le premier d’entre eux, « Histoire d’un divorce ordinaire », se penche sur le vécu des jeunes lorsque les parents se séparent.Même si la situation du divorce est largement répandue et souvent banalisée, As’trame a constaté combien elle impacte les adolescents et jeunes adultes, en pleine construction de leur propre vie sociale et professionnelle. Cependant, il leur est souvent difficile de parler de ce qu’ils ressentent à leur entourage.

Parmi les points forts du projet « Astrame4You », la participation des jeunes tiendra aussi une place centrale. Ce sont en effet des jeunes ayant traversé des situations de deuil, séparation parentale, ou de maladie au sein de la famille qui seront appelés à créer les scénarios des prochains clips. Leurs témoignages seront traduits en images par une dessinatrice.

-

Présentation des nombreux enjeux et des pistes de travail soulevés lors de la rencontre publique «Permis de travail... Et alors? Emploi et migration: freins et moteurs de l'intégration sur le marché du travail». Avec le compte rendu des ateliers et de la table ronde.

Présentation des nombreux enjeux et des pistes de travail soulevés lors de la rencontre publique «Permis de travail... Et alors? Emploi et migration: freins et moteurs de l'intégration sur le marché du travail». Avec le compte rendu des ateliers et de la table ronde.- Les ateliers :

- «Lois sur l'immigration: enjeux et conséquences pratiques pour l'intégration des migrant- e-s sur le marché du travail»

- «Bénévolat, vecteur d'intégration»

- «Mentorat, moteur d'intégration»

- La table ronde avec

- Etienne Piguet, professeur de géographie à l'Université de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des Migrations;

- Fabrice Sarazin, responsable du département Ressources humaines et Sécurité à Migros Vaud;

- Stéphane Robert, responsable Ressources Humaines de la Ville de Renens

- François Donnet, collaborateur scientifique au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Compte rendu par Joëlle Tharin, déléguée à l'intégration et responsable du Secteur intégration de la Ville de Renens, en collaboration avec Migjen Kajtazi, chargé de projets et responsable d’antennes au Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme. - Les ateliers :

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)