Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

Chaque jour, nous sommes bombardés de conseils sur la nutrition. Notre alimentation est devenue une source d'inquiétudes, alors qu'elle devrait être avant tout un plaisir. Études contradictoires, théories obscures, tendances changeantes : comment survivre dans cette jungle d'informations ?

Avec la rigueur scientifique et le talent de communicateur qui ont fait sa réputation, le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, nous aide à démêler le vrai du faux. Dans N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, il décode les rouages et les mythes entourant l'alimentation, et il analyse l'influence disproportionnée de l'industrie agroalimentaire, des pseudo-spécialistes et des médias.

Après le best-seller Sauver la planète une bouchée à la fois, Bernard Lavallée propose une réflexion lucide et engagée qui donne des outils pour s'alimenter sainement et en toute connaissance de cause.

-

Site internet

La plateforme des adolescents romands a son nouveau site internet tout beau tout neuf. Sur Ciao, il est désormais encore plus facile qu’avant de s’orienter dans les forums, les articles, les dernières questions-réponses et les fiches thématiques.

Rappelons que ce site ouvre ses portes aux jeunes qui ont envie de parler de tout et de rien, d’échanger des impressions sur des événements de leur quotidien, de pousser un coup de gueule sur un sujet qui les préoccupe ou d’avoir l’avis d’autres personnes.

Pour répondre aux questions (il y en a eu 2400 en 2017!), Ciao collabore avec plus de vingt institutions partenaires.

Anonymat garanti! Les adolescents peuvent débattre et poser des questions aux autres membres de la communauté et aux experts de manière totalement anonyme.

Le site compte 1700 fiches d’information rédigées pour les jeunes sur douze thèmes:

- Argent

- Boire, fumer, se droguer

- Discriminations et racisme

- Estime de soi

- Formation et travail

- Harcèlement

- Internet

- Moi, toi et les autres

- Religions et croyances

- Santé

- Sexualité

- Violences

-

On se souvient de la bataille des années 70 contre Nestlé, qualifié de «baby killer». Alerte : c’est aujourd’hui un lobbying nord-américain puissant qui promeut la vente lucrative de substituts du lait maternel, au détriment de la santé des enfants.

© Valeria Rodrigues / Pixabay

© Valeria Rodrigues / PixabayCommentaire de Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Chaque année, Genève voit se dérouler l’Assemblée mondiale de la santé (AMS). Elle a pour but de suivre l’activité de l’OMS et de discuter ses orientations stratégiques, son budget, etc. Elle a ainsi, évidemment, des dimensions de santé publique mais est aussi très diplomatique – avec des manœuvres qui n’ont pas pour but premier la meilleure santé de la planète. Un exemple marquant en a été donné en mai dernier.De longue date, l’OMS promeut activement l’allaitement au sein. On se souvient des batailles des années 1970, où Nestlé avait été traité de « baby killer ». J’ai alors fait partie d’une délégation reçue au siège de la firme, à Vevey. Les dirigeants rencontrés protestaient vivement de l’excellence de leurs produits et de leurs intentions mais ils avaient beaucoup de peine à comprendre les effets délétères, dans les régions pauvres en particulier, de la publicité pour les substituts du lait maternel : pratiquement, les mères donnaient alors le plus souvent à leurs enfants un breuvage dilué (jugeant que si le liquide du biberon était blanc, il était adéquat…). De plus, l’eau utilisée était contaminée. D’où le funeste cercle vicieux « infection menant à la malnutrition, qui rend le nourrisson plus sensible à l’infection » - abondamment démontré et prouvé par les études. Avec souvent une issue fatale. Il était donc complètement justifié de demander l’interdiction de toute incitation à utiliser les substituts du lait maternel - et de toutes « offres spéciales » ou cadeaux aux mères ou aux professionnels de santé ! D’où l’adoption en 1981 du Code international de commercialisation de ces substituts.

Il est utile de rappeler que la pratique de l’allaitement au sein est déterminé beaucoup plus par des facteurs culturels que biologiques : dans les sociétés où il est attendu que la mère allaite, la très grande majorité d’entre elles le fait (l’impossibilité physique/biologique est très rare). Ainsi en va-t-il dans beaucoup de sociétés rurales. Dans ces groupes très « allaitants », alléguer que beaucoup de femmes auraient de la peine à donner le sein est destructeur, d’où l’importance de lutter contre un tel message.

Près de quarante ans après le Code de 1981, l’AMS 2018 a vu un retour caricatural du lobbying s’efforçant de pousser la vente de substituts, au détriment de la santé des enfants (même si ces produits sont « techniquement » corrects). Le magazine Time du 23 juillet 2018 (lien internet) décrit, reprenant un article du New York Times du 8 juillet 2018, la démarche mercantile des USA à cette Assemblée : l’Administration Trump a voulu diluer une résolution visant à renouveler l’engagement à promouvoir l’allaitement au sein et, plus généralement, à restreindre la promotion d’aliments susceptibles de conséquences nuisibles pour les enfants (sucre en excès, etc.). Sa démarche ayant échoué, Washington a passé à la politique du « gros bras » : ses représentants se sont tournés vers l’Equateur, initiateur de la résolution, de manière tout à fait sèche : si vous ne renoncez pas, les USA prendront des mesures punitives dans le domaine commercial et de l’aide militaire. L’Equateur s’est soumis… à la consternation de diplomates et experts présents. Interpellée, l’Administration US a indiqué en toute simplicité qu’elle l’avait fait pour soutenir les firmes produisant des substituts.

Les médias sont très critiques de ce chantage. Remarque de Time toutefois : « Qui a l’autorité de dire quand renoncer à un bénéfice [ici, celui pour l’enfant d’être allaité] devient dangereux ? Ces décisions sont rendues d’autant plus brouillées par un ‘marketing digital hyper-concentré’ ; ainsi sur plusieurs débats chauds - à propos de vaccination par exemple, ou de traitement du déficit d’attention-ADHD. Les mères doivent s’efforcer de filtrer, dans le flou et l’exagéré, ce qui est correct et raisonnable, tout en sachant qu’il y aura toujours quelqu’un pour dire qu’elles ont tort. »

Cette récente tentative de faire passer le profit avant la santé - et la santé des plus faibles - souligne l’importance de maintenir un regard critique (objectif mais ferme) et de corriger les « fake news ». Pas facile dans une société où l’information discutable fleurit sur les réseaux. Des intérêts de pur lucre cherchent trop souvent à affaiblir des recommandations majeures.

-

Analyse

Une analyse de Mélanie Battistini, cheffe de projets au Deuxième Observatoire, à Genève, sur le harcèlement sexuel.Le harcèlement sexuel constitue un phénomène social très répandu qui est revenu sur le devant de la scène médiatique grâce à la campagne #metoo. Depuis plus de 20 ans, l’Institut le deuxième Observatoire met en œuvre des actions de prévention pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, à l’école et dans divers espaces sociaux. Bien que la loi suisse soit très claire en matière de définition du harcèlement sexuel, les comportements importuns restent mal connus.

Parmi les conclusions de l’auteure : «Certain·e·s s’étonnent de ce que les victimes de tels comportements n’aient pas parlé plus tôt. Mais ne devrait-on pas plutôt s’étonner de la capacité de certain·e·s à fermer les yeux et les oreilles sur de tels comportements?»

-

Jeu en ligne

C’est un outil novateur et décalé qui vient d’être mis en ligne pour sensibiliser les jeunes (et les moins jeunes aussi) à la persistance d’inégalités entre femmes et hommes dans différents domaines de formation et dans le travail en Suisse.Les joueurs et joueuses suivent le parcours d’un·e étudiant·e dans quatre filières de la HES-SO (santé, ingénierie, travail social, théâtre) qui illustrent particulièrement les effets du genre dans les choix de formation. Ils et elles sont confronté·e·s à diverses formes d’inégalités entre les sexes, en lien avec

- le choix de carrière

- les conditions d’engagement et d’exercice du métier

- le niveau de salaire

- le harcèlement psychologique et sexuel

- la parentalité

- ou encore le travail non rémunéré.

L’objectif est de mettre en évidence des situations d’inégalité, relevées par des recherches, à travers des approches artistiques variées qui présentent les discriminations de manière non naturaliste, avec un ton le plus souvent décalé et comique.

- Responsables du projet : Hélène Martin et Carola Togni, professeures, Haute école de travail social et de la santé Vaud, Pierre-André Mudry, professeur, Haute école d’ingénierie Valais

- Graphisme & illustrations : Manon Roland

- Notices et travail scientifique : Hélène Martin, Carola Togni, Séverine Rey, professeure, Haute école de santé Vaud, et Chloé Parrat, assistante, EESP

- Producteur exécutif : La Manufacture – Haute école des arts de la scène

- Producteur délégué : Haute école de travail social et de la santé Vaud

- Financement

- Haute école de travail social et de la santé HETS&Sa | EESP | Lausanne

- Appel à projet Egalité et Diversité – HES-SO

- Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF, Canton du Valais)

- Conférence romande de l’égalité, egalite.ch

NDRL de REISO : un jeu interactif et didactique vraiment original à ne pas rater, avec des détails subtils en forme de clins d’œil, des notices documentées mais synthétiques, un dessin simple et sympa, des saynètes (im)pertinentes. -

Qu’est-ce qu’«un parent »? Qu’est-ce qu’«une mère» ? Qu’est-ce qu’«un père» ? Comment éduquer les enfants ? Comment soutenir les parents ?

Qu’est-ce qu’«un parent »? Qu’est-ce qu’«une mère» ? Qu’est-ce qu’«un père» ? Comment éduquer les enfants ? Comment soutenir les parents ?Les réponses à ces questions varient dans le temps et dans l’espace social. À travers l’analyse des archives d’une association, l’École des Parents de Genève qui, depuis 1950, développe des activités pour orienter les parents dans leurs pratiques éducatives, cet ouvrage explore ce que signifie être un parent, une mère, un père et ses variations de 1950 à 2010. Il apporte ainsi un éclairage sur les transformations et les continuités de l’éducation des enfants du point de vue du professionnel·le·s de l’éducation.

Par une mise en contexte du discours de l’École des Parents de Genève, cet ouvrage montre aussi comment la question parentale est présentée comme une problématique publique à différentes périodes, comment les figures parentales sont hiérarchisées, et comment varie la distinction entre les figures maternelle et paternelle.

-

Le modèle suisse de formation professionnelle est au centre d’un engouement sans précédent. En Suisse comme à l’étranger, il est loué pour sa gestion basée sur un partenariat public-privé, pour sa capacité à intégrer un nombre important de jeunes au sortir de l’école obligatoire et enfin, pour la qualité de la formation fournie, en phase avec les besoins du marché du travail. Cependant, ces atouts risquent de masquer la haute complexité de ce modèle ainsi que les défis auxquels il est, et sera, confronté.

Le modèle suisse de formation professionnelle est au centre d’un engouement sans précédent. En Suisse comme à l’étranger, il est loué pour sa gestion basée sur un partenariat public-privé, pour sa capacité à intégrer un nombre important de jeunes au sortir de l’école obligatoire et enfin, pour la qualité de la formation fournie, en phase avec les besoins du marché du travail. Cependant, ces atouts risquent de masquer la haute complexité de ce modèle ainsi que les défis auxquels il est, et sera, confronté.Rassemblant treize contributions de spécialistes du domaine, cet ouvrage passe le modèle suisse de formation professionnelle à la loupe : il fournit les informations factuelles et les outils théoriques nécessaires pour en déchiffrer la complexité et en identifier les défis majeurs.

-

L’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention des violences (UIMPV) des HUG a mis en ligne les vidéos des conférences de la matinée scientifique du 28 juin 2018 sur le thème «Les violences psychologiques conjugales : les reconnaître, les comprendre, les traiter ».

L’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention des violences (UIMPV) des HUG a mis en ligne les vidéos des conférences de la matinée scientifique du 28 juin 2018 sur le thème «Les violences psychologiques conjugales : les reconnaître, les comprendre, les traiter ».Retrouvez toutes les interventions de cette matinée :

- Allocutions d’ouverture

- Pr Jean-Michel Gaspoz, chef du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, HUG

- Katharina Samara-Wickrama, Oak Foundation, Director of Issues Affecting Women Programme

- 20 ans de clinique des violences psychologiques conjugales à l’UIMPV

- Evolution des situations de violences conjugales reçues à l’UIMPV : bilan 1998-2017. Par Dr Emmanuel Escard, médecin adjoint responsable, Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), HUG

- Etat des lieux des types de violences psychologiques conjugales : présentation d’une recherche genevoise en cours. Par Mélinée Schindler, chargée de recherche, UIMPV, HUG et Oak Foundation

- Faire face aux violences psychologiques subies

- Clinique de la relation d’emprise dans le couple et principes de traitement. Par Dre Valérie Le Goff, médecin adjointe responsable, secteur psychiatrique ouest, polyclinique psychiatrique de Nyon, canton de Vaud

- Comprendre les violences psychologiques agies

- Les auteurs de violence au sein de la famille. Par Pre Magali Ravit, directrice-adjointe du Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC-EA 653) Université Lumière Lyon 2, experte auprès de la Cour d’Appel de Lyon

- Les racines sociales et culturelles des violences psychologiques. Par Pr Yves Michaud, agrégé de philosophie, Professeur émérite des Universités de Rouen et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, concepteur et coordinateur de l‘Université de tous les savoirs (UTLS)

- Conclusion. Par Dr Daniel Halpérin, pédiatre, ancien médecin adjoint agrégé HUG, co-fondateur de la CIMPV

- Allocutions d’ouverture

-

Voici 33 regards singuliers, chacun explorant à sa manière et selon sa spécificité un domaine de réflexions et de pratiques inclus dans le champ étendu de l’art et de la thérapie. Praticiens, théoriciens, artistes, philosophes et formateurs sont réunis dans cet ouvrage afin d’ouvrir ensemble une large fenêtre sur le paysage de l’art-thérapie.

Voici 33 regards singuliers, chacun explorant à sa manière et selon sa spécificité un domaine de réflexions et de pratiques inclus dans le champ étendu de l’art et de la thérapie. Praticiens, théoriciens, artistes, philosophes et formateurs sont réunis dans cet ouvrage afin d’ouvrir ensemble une large fenêtre sur le paysage de l’art-thérapie.Les articles sont réunis selon quatre thématiques qui donnent la possibilité au lecteur de choisir son angle de vue selon ses priorités. La première partie «Quand l’art éclaire l’art-thérapie» montre comment l’art peut être source d’inspiration pour des praticiens de la relation d’aide; la seconde «Des médiations à l’oeuvre» explicite les enjeux des diverses et originales médiations artistiques dans le déroulement d’un accompagnement thérapeutique; la troisième «De dispositifs en processus» développe des réflexions théoriques quant aux processus individuels et de groupe, et la quatrième « De filiations en transmissions» aborde un certain nombre de fondements éthiques, philosophiques, politiques et mythologiques qui nourrissent la pensée professionnelle.

Partager revient à mettre en commun divers héritages, participer à l’évolution de la recherche et des pratiques. Dans ce sens, il fallait au moins être 33.

-

Ce sujet sensible n'a pendant longtemps pas fait l'objet de recherches. Lacune comblée avec cette recherche menée dans les cantons de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall.

© Syda Productions / Fotolia

© Syda Productions / Fotolia

Il est compréhensible que les personnes qui arrivent à la fin de leur vie, qui souffrent de maladies chroniques et souvent progressives, pensent à la mort et au fait de mourir. Selon leur personnalité et leur situation, elles peuvent également souhaiter renoncer à la vie et envisager le suicide. Dans d'autres cas, un désir de mort peut cohabiter avec un fort désir de vivre.La détresse existentielle voire spirituelle a rarement été étudiée en tant que facteur pouvant mener au désir de mort. L’objectif de cette étude était de combler le manque de données concernant, d'une part, la fréquence du désir de mort parmi les résidents en EMS et, d'autre part, de le qualifier et d’en déterminer les facteurs associés.

L’étude observationnelle a été menée auprès des résidents d'EMS de plus de 75 ans dans les trois régions linguistiques de Suisse (Vaud, Tessin et St Gall). Quelques résultats :

- Sur les 280 réponses, 4% n'acceptaient pas la mort; 50% acceptaient la mort mais n'étaient pas prêts; 30% ont indiqué accepter la mort et être prêts à mourir

- Selon le premier outil utilisé (Categories of attitudes towards death occurrence), un désir de mort était présent auprès de 16% des résidents, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient mourir plus vite que prévu mais sans le souhait d’accélérer le processus activement; seul un résident (0.4%) avait l’intention d’accélérer la survenue de sa mort activement.

- Selon les mesures effectuées à l'aide d’un deuxième outil (SAHD-Senior), 11% des résidents présentaient un désir de mort sévère. La fréquence du désir de mort était significativement plus élevée dans le canton de Vaud qu'au Tessin et à St Gall.

En étudiant la relation de différents éléments avec le désir de mort, nous avons mis en évidence les facteurs suivants comme prédicteurs indépendants du désir de mort :- les symptômes dépressifs (risque 8 fois plus élevé de présenter un désir de mort),

- les besoins spirituels insatisfaits (2 à 3 fois plus de risques dans le cas d'une détresse spirituelle liée à la transcendance),

- certains médicaments psychoactifs (benzodiazépines, neuroleptiques, 3 fois plus de risque),

- la démoralisation et l’âge avancé (risque légèrement plus élevé).

Le genre, le statut marital et le nombre de pathologies n'ont pas été associés au désir de mort.

En conclusion, la majorité des résidents en EMS ne présentent pas de désir de mort. Toutefois, un nombre non négligeable de résidents (16%) présentent un désir de mort passif d'origine multifactorielle. Une détection précoce et une gestion adéquate de la détresse psychologique et spirituelle notamment devraient être des thèmes de santé publique prioritaires dans les EMS. La formation de tous les membres des équipes soignantes est donc cruciale.Etude menée sous la direction de Dre Eve Rubli Truchard et Pr Ralf Jox, Chaire de soins palliatifs gériatriques, CHUV, et sous la responsabilité de Dre Stéfanie Monod, cheffe du Service de la santé publique du Canton de Vaud. Ce projet fait partie du programme national de recherche «Fin de vie» du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

-

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Elle-même atteinte d’une maladie rare, Marie-Hélène Boucand a été chef de service aux Hospices civils de Lyon (réadaptation). Son livre traite de manière substantielle les multiples dimensions des soins aux personnes atteintes d’une des quelque 7000 maladies rares génétiques connues et du statut de ces maladies. Il est basé sur une thèse universitaire où elle rapporte notamment des entretiens approfondis avec des personnes concernées.

Elle-même atteinte d’une maladie rare, Marie-Hélène Boucand a été chef de service aux Hospices civils de Lyon (réadaptation). Son livre traite de manière substantielle les multiples dimensions des soins aux personnes atteintes d’une des quelque 7000 maladies rares génétiques connues et du statut de ces maladies. Il est basé sur une thèse universitaire où elle rapporte notamment des entretiens approfondis avec des personnes concernées.Contacts avec le système de soins. « Les retards diagnostiques, la banalisation des symptômes, les jugements formulés suscitent un rapport conflictuel initial avec le corps médical. Période d’errance et de galère ». L’expression d’«errance diagnostique» a d’ailleurs trouvé place dans des rapports officiels français [1]. « La posture du médecin face aux maladies rares plaide pour une médecine de l’incertitude où il devient possible de dire ‘Je ne sais pas, vos symptômes ne m’évoquent rien de connu, je vais demander un avis spécialisé’.»

L’annonce diagnostique : « Après la dénomination de la maladie, le premier sentiment est souvent celui du soulagement. Le diagnostic permet de comprendre le pourquoi de symptômes qui semblaient venir de nulle part : ‘Enfin on a une réponse’. » Mais ce n’est pas toujours le cas : « Pour moi, cela été un moment très dur, le ciel m’est tombé sur la tête. » A plusieurs reprises est évoquée l’épée de Damoclès.

« La transmission est souvent associée à une forte culpabilité de la mère […] la transmission devient objet de décision alors qu’elle n’est que le fruit du hasard et ne nous appartient pas. »

« L’enjeu de la reconnaissance est un point fort du vécu ; il va, paradoxalement, en émerger une grande force de solidarité […] Le soin, développé dans sa dimension éthique, devient alors partagé, tant prodigué par les soignants que par le malade qui, apprenant à prendre soin de lui, peut prendre soin des autres. »

« La maladie rare génétique illustre une modernité de la contagion. Elle prend le sens métaphorique de la transmission à un proche […] Le gène de la science contemporaine vient remplacer le microbe pasteurien. »

Patients experts, partenaires, formateurs. Un chapitre leur est judicieusement consacré. « Quel chemin parcouru entre la posture paternaliste où le médecin savait ce qui était bon pour ‘son’ patient sans lui délivrer aucune information, et la conversion marquée par la loi de 2002 [loi Kouchner sur les droits des patients]. L’implication du patient comme partenaire est un pas vers un équilibre nouveau, où médecins et patients collaborent dans une négociation partagée. » « Les nouvelles figures de patients, instaurées par les malades du sida et confirmées par ceux touchés par une maladie chronique et/ou rare, c’est la capacité de prendre la parole et de décider. »

Plus avant, il y a l’évolution vers des patients-formateurs (dans la foulée des travaux sur l’éducation thérapeutique de J.-Ph. Assal et A. Lacroix). A noter que, en France, la qualité de patients-formateurs fait l’objet depuis 2010 d’une reconnaissance officielle universitaire (diplôme).

A propos des témoins qu’elle a rencontrés, l’auteure précise : « Nous avons tâtonné, sans savoir si nous devions les appeler des malades, des porteurs d’un handicap, des usagers, des participants à notre recherche ou des co-chercheurs. »

Une médecine de l’adaptabilité. « La médecine ainsi envisagée est celle d’un accompagnement dans le temps pour apprendre comment faire face et résister à l’abattement. Il s’agit d’adaptabilité au sens de Canguilhem, capacité de la personne à retrouver en elle un équilibre au long cours, avec ses nouvelles capacités et limites. Une médecine qui accepte l’échec, lorsque plus rien ne peut être tenté pour guérir. « A 60 ans, handicapé, j’ai une bonne qualité de vie. Je ne suis plus impatient de guérir. » Le philosophe Alexandre Jollien, handicapé lui aussi, a une phrase semblable en parlant de «guérir de l’idée de guérir».

« La désignation des maladies rares semble être celle de l’entre-deux. Il y a dans cette expérience particulière une part de maladie et une part de handicap ». Avec « un point commun : la force paradoxale du manque. »

Les autres dimensions. De larges passages sont consacrés à d’autres aspects : le vécu social et familial de ces patients, le « regard des autres », pas toujours aimable ; le soutien social en ligne par réseaux et forums ; l’utilité des associations de patients (ou de proches).

Un chapitre traite de la méthode narrative et de la reconstruction identitaire. « Le vécu d’une maladie rare génétique peut être excluant et désocialisant. Faire son récit de vie soutient le travail de reconstruction du malade. »

Cet ouvrage est une véritable somme sur les maladies rares génétiques, y compris sur les plans épistémologique et sociologique. Très bien informé, bien écrit, il apporte une importante contribution, selon les termes de la préfacière, « pour avancer sans complaisance dans l’exploration philosophique et humaine d’un monde multiple, mal décrit et mal perçu ». Il retiendra l’attention de tous ceux qui sont concernés par ces affections, mais d’autres personnes aussi.

Editions érès, avec brève vidéo de l’auteure

[1] France. Plan national maladies rares 2011-2014, p. 4 et 34.

-

Dans cette brochure qui résulte d’une consultation participative, Pro Enfance présente les conditions à remplir pour que l’accueil de l’enfance devienne un pilier de la politique de l’enfance et de la famille.

Constituée en 2014, cette plateforme regroupe et représente les actrices et acteurs de l’accueil de l’enfance des cantons romands : associations faîtières, écoles professionnelles, réseaux d’accueil, communes, institutions ou membres individuels. Son champ d’action inclut les structures collectives d’accueil de la petite enfance, l’accueil parascolaire et l’accueil familial de jour pour les enfants de 0 à 12 ans. Deux points forts :

- Un investissement dans l’accueil de l’enfance permet d’accompagner les familles dans l’éducation et l’intégration sociale de leurs enfants et d’agir sur l’orientation de la politique sociale et économique. Ceci est avéré uniquement si la qualité et l’accessibilité inconditionnelle des différentes formes d’accueil sont assurées (accueil préscolaire, accueil parascolaire, accueil familial de jour, autre). Signalons que les recherches scientifiques montrent que l’accueil de l’enfance constitue un investissement économiquement rentable. En Suisse, chaque franc investi dans des prestations destinées à la petite enfance rapporte entre 2 et 7 francs, selon Ernst Fehr (2010), professeur à l’Université de Zurich.

- L’instauration d’un accueil de qualité, son accessibilité et sa gestion efficiente exigent la mise en place d’une vision d’ensemble cohérente. Cela nécessite une répartition claire des compétences entre la Confédération, les cantons et les communes. Pour répondre à ses missions, l’accueil de l’enfance a besoin d’un cadre législatif et organisationnel clairement déterminé comme de financements suffisants et pérennes.

Source : Pro Enfance

-

Statistique

Dans cette étude, l'Office fédéral de la statistique fait le point sur le niveau de formation de la population suisse et donne des repères sur les caractéritiques des formations continues. Quelques chiffres.

Dans cette étude, l'Office fédéral de la statistique fait le point sur le niveau de formation de la population suisse et donne des repères sur les caractéritiques des formations continues. Quelques chiffres.- La formation professionnelle initiale est en Suisse le niveau de formation le plus fréquent, avec une part de près de 40% dans la population résidante permanente de 25 à 75 ans.

- Une forte corrélation persiste entre le niveau de formation des parents et le niveau de formation de leurs enfants. On observe par exemple que 18% seulement des enfants de parents sans diplôme postobligatoire ont une formation du degré tertiaire, contre 72% chez les enfants de parents diplômés d’une haute école.

- 75% de la population de 15 à 75 ans ont suivi en 2016 une formation de base (15,6%), une formation continue (62,5%) ou une formation autodidacte (41,1%).

- Pour la formation continue, le taux de participation le plus élevé s’observe dans la classe des 25–34 ans (76%). Il n’est guère moins élevé chez les 35–44 ans et les 45–54 ans (resp. 70% a 68%). Il tombe ensuite à 57% pour les dix années précédant la retraite. Chez les personnes de 65 à 75 ans, un tiers seulement des personnes suivent encore au moins une formation continue.

- 42% des formations continues ont une durée de moins de 8 heures (soit l’équivalent de moins d’une journée de travail), 41% ont une durée de 8 à 40 heures, 17% une durée plus longue.

Lire aussi, sur les lacunes pour la formation des seniors : Roland J. Campiche, «Adultes aînés : les grands oubliés de la formation», REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 28 août 2014. Et la recension de «A la retraite, les cahiers au feu ?», 6 février 2018. -

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicienSensibilisée à la problématique des personnes souffrant de désordres alimentaires, la journaliste et thérapeute Nathalie Getz a développé le projet de donner la parole à des personnes qui en ont guéri. L’Association Boulimie Anorexie (ABA), à Lausanne [1], y a vu un potentiel de « désavouer les croyances qu’il n’est possible de s’en sortir que grâce à la volonté ou jamais totalement. » Suite à un appel à témoins de ABA, N. Getz a rencontré neuf volontaires, chacun deux fois deux heures, puis a mis en forme leurs témoignages. A propos de ces répondants : de manière intéressante (noter toutefois que l’échantillon n’a aucune prétention à être représentatif), trois sont (devenus) thérapeutes - y compris méthodes naturelles - et une psychologue. Les autres sont formatrice d’adultes, pasteure, juriste, architecte, ingénieure. Cinq ont entre 25 et 29 ans, trois ont 45 ans, une a 61 ans. Sept femmes, deux hommes. Ces personnes ont accepté que soient donnés leur prénom (sauf deux ayant choisi un prénom fictif), leurs âge et profession.

Emergence et reconnaissance de la maladie. « Je continuais à me faire vomir pour contrôler mon poids - avec une sensation de faire un truc interdit. Tombant dans un engrenage installé plusieurs années dans le plus grand secret. Avec des comportements d’automutilation et des idées noires. C’est par hasard que ma famille a découvert ce que je vivais, par un mail que j’avais écrit à l’association CIAO [2] pour demander de l’aide. Cela a alors été le branlebas de combat » (Alice).

« Je n’ai jamais été dans le déni et lorsque le médecin a prononcé le mot d’anorexie, j’ai rapidement accepté d’entreprendre une thérapie. Quelque chose n’allait pas, j’avais besoin d’aide. » (Marie, 45 ans)

« Lorsque je suis allée consulter ma médecin, elle a très vite compris. Elle prenait le temps pour parler. Jamais elle n’a essayé de me culpabiliser ni demandé de faire un effort. Quand je lui ai dit ‘tout ça, c’est plus fort que moi’, elle a confirmé ‘mais oui, c’est plus fort que vous !’»

Vécu de patient(e). On y trouve, comme cela est connu, des sentiments d’étrangeté, de honte, de manque d’estime de soi, des difficultés de contact social, des troubles du registre obsessif-compulsif (besoin d’être parfait-e), des idées suicidaires. Des hospitalisations en milieu somatique ou psychiatrique, parfois de plusieurs mois. Des périodes de mieux puis des rechutes, pendant des années souvent.

« Le plus terrible, c’était ce sentiment de ne pas être vue. Les médecins ne voyaient que la maladie, l’anorexie. » (Marie, 25 ans)

« J’étais devenue complètement dépendante de la balance. Je me souviens même être partie en randonnée en la prenant dans mon sac. (…) J’étais entourée de plein d’amis, mais la plupart ont fui. » (Nadia)

« Le plus difficile, c’étaient les choix. Toutes les décisions étaient compliquées, car je n’avais plus le droit à l’erreur. » (Christian)

Groupes de parole. « Nous avons contacté l’ABA qui propose des groupes de parole. Je redoutais d’y aller. Mais j’ai été vite rassurée, je trouvais là un espace ou il n’était pas nécessaire de cacher quoi que ce soit. Pour la première fois je me sentais acceptée et validée dans ma souffrance. » (Alice)

« Aux groupes de parole, cela me touchait de voir que je n’étais pas la seule à vivre cela, des témoignages montraient qu’il était possible de guérir (…) J’ai pu lâcher cette lutte permanente avec moi-même. J’ai commencé à être gentille avec moi, je reprenais confiance. » (Nadia)

Vers le mieux. « J’ai découvert alors une force en moi qui m’avait entraînée très bas, mais qui pouvait être engagée dans l’autre sens. C’est comme si je n’avais pas pu faire autrement que guérir. »

« Petit à petit, la vie a surpassé la maladie. Quand ? Je ne sais pas. Mais à un moment j’ai été certaine que la maladie était derrière moi. Même lorsque je me suis sentie fragilisée, elle n’est pas revenue (…) Surtout, je sais qu’il m’est essentiel d’écouter et de respecter ce que je ressens, même si c’est douloureux. » (Chloé)

Aujourd’hui. « Je me suis tellement maltraitée ! Pendant dix ans, j’ai perdu du temps et fait souffrir des gens. J’essaie de me pardonner. Le pardon, c’est essentiel. J’ai fait comme j’ai pu. »

« Cela m’a permis d’être celle que je suis. Pourtant, si c’était à refaire, jamais je ne pourrais dire que je repasserais par là. Trop de souffrance ! »

« L’essentiel, c’est d’apprendre à s’accorder de la bienveillance. » (Christine)

En bref, un livre susceptible d’être d’un grand profit à plusieurs égards, aux patient-e-s comme à leurs proches – et à leurs soignants. De plus, au delà de son intérêt par les histoires de vie racontées, Au bout de moi-même… LA VIE ! est un bel ouvrage, très bien mis en page et bénéficiant des photos de Vanessa Parisi.

[1] Association Boulimie Anorexie, av. de Villamont 19, 1005 Lausanne. Elle a fêté récemment ses 25 ans - j’ai eu le plaisir à l’époque, comme médecin cantonal, d’entretenir de bons contacts avec elle.

[2] Ciao.ch – site d’information, d’aide et d’échanges pour les jeunes (Lausanne), créé il y a plus de vingt ans, très apprécié.

-

Revue spécialisée

Le numéro 3 de la Revue suisse de pédagogie spécialisée, septembre 2018, consacre son dossier au thème : « Handicap et médecine ». Au sommaire :

Le numéro 3 de la Revue suisse de pédagogie spécialisée, septembre 2018, consacre son dossier au thème : « Handicap et médecine ». Au sommaire :- Ariane Giacobino et Chrystel Jouan : Diagnostic génétique de la déficience intellectuelle: pour quoi faire?

- Séverine Lalive Raemy et Anne-Chantal Héritier Barras : Prise en charge des personnes en situation de handicap à l’hôpital : le projet handicap HUG

- Olivier Duperrex : Élèves à besoins de santé particuliers: l’expérience vaudoise

- Christine de Kalbermatten : Former, informer, sensibiliser: une évidente nécessité face aux maladies rares

- Ariane Paccaud, Reto Luder et André Kunz : Soutiens aux élèves en difficulté scolaire et/ou en situation de handicap dans les écoles primaires ordinaires

- Nathalie Castella et Marie-Therese Lottaz-Bättig : Utilisation de la méthode Marte Meo par le Service éducatif itinérant

- Romain Lanners : Le concordat sur la pédagogie spécialisée souffle ses dix bougies

- Et la tribune libre de Catherine Rouvenaz : Égalité – Accessibilité – Localité

S’abonner ou commander un exemplaire en ligne -

Livre

Épuisement physique, impuissance face à la souffrance, relations patient-soignant difficiles, environnement de travail stressant, débordement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, surcharge administrative… Le burnout fait partie de l’histoire du soignant humain.

Épuisement physique, impuissance face à la souffrance, relations patient-soignant difficiles, environnement de travail stressant, débordement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, surcharge administrative… Le burnout fait partie de l’histoire du soignant humain.Ce livre est le fruit de nombreuses rencontres : d’abord entre les auteurs, ensuite avec des soignants ayant vécu un burnout pour recueillir leur témoignage. Rencontres finalement avec des personnes ressources, chacune spécialisée dans un domaine particulier avec qui les auteurs ont partagé leurs questionnements.

L’objectif du livre n’est pas de donner des recettes mais de transmettre un message de prévention. Cela implique de valoriser l’idée que chaque soignant-e est irremplaçable lorsqu’il ou elle est en face d’un patient. Chacun doit en être convaincu, quels que soient les conflits, les rivalités ou la qualité imparfaite, voire discutable, de l’organisation du milieu dans lequel on travaille.

- Vincent Lecourt est psychiatre et psychothérapeute à Genève

- Rosette Poletti est infirmière, théologienne et psychologue

- François Ferrero est Professeur honoraire, ancien Directeur du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève

-

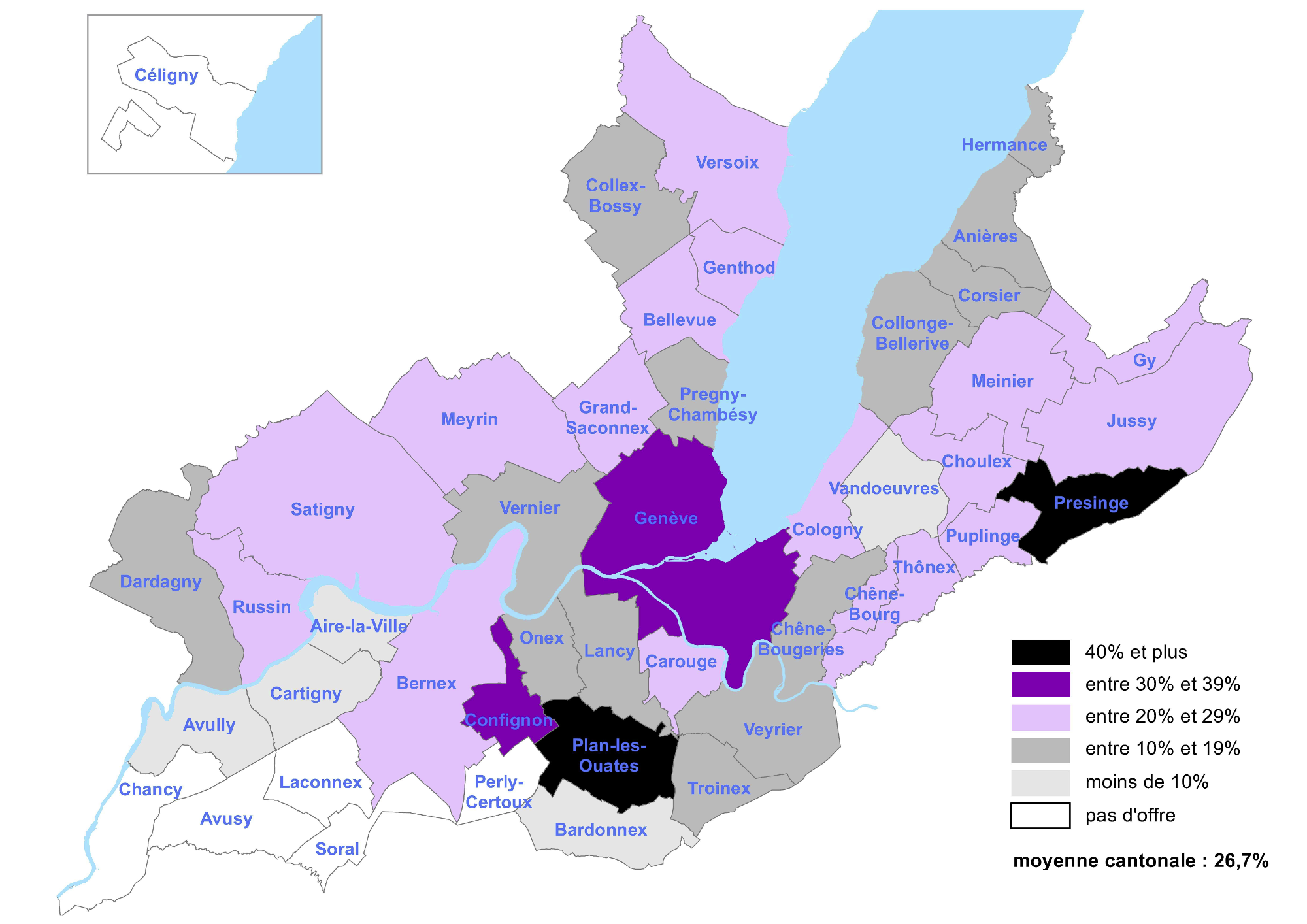

Une étude du Service de la recherche en éducation et de l’Observatoire cantonal de la petite enfance pointe des différences communales dans le subventionnement des places d'accueil en crèche.

Sources : OCPE/SRED - Relevé statistique auprès des structures d'accueil de la petite enfance (décembre). OCSTAT - Enfants d'âge préscolaire (décembre). Carte : B. Engel.

Sources : OCPE/SRED - Relevé statistique auprès des structures d'accueil de la petite enfance (décembre). OCSTAT - Enfants d'âge préscolaire (décembre). Carte : B. Engel.Quelles sont donc les communes amies des familles et des enfants de moins de 4 ans dans le canton de Genève ? Plan-les-Ouates et Presinge arrivent en tête du classement en proposant des places d’accueil à prestations élargies pour plus de 4 enfants sur 10. Suivent Genève et Confignon, avec un taux d’offre qui s’élève entre 30 et 39%. Dix-sept communes enregistrent un taux situé entre 20 et 29%. Treize communes ont un taux se situant entre 10% et 19%. Six communes ne subventionnent aucune place pour ce type d'accueil (Avusy, Céligny, Chancy, Laconnex, Perly-Certoux, Soral).

Les statistiques publiées en juin 2018 dévoilent également d’autres chiffres :

- Le canton de Genève compte 21'128 enfants d’âge préscolaire.

- 11'300 enfants fréquentent une structure d'accueil collectif (tous types confondus) et plus de 650 enfants sont pris en charge par des accueillantes familiale.

- L’essentiel des places du canton (87%) sont proposées par des structures d'accueil collectif à prestations élargies, c’est-à-dire ouvertes au moins 45 heures par semaine et au moins 45 semaines par an, avec repas de midi disponible. Le nombre de places offertes dans ces structures a fortement augmenté, passant de 2'810 places en 2001 à 6'520 à 2017, soit 31 places pour 100 enfants.

- L’offre dans les structures à prestations restreintes est stable et représente 10 places pour 100 enfants.

- A fin 2017, sur l’ensemble du canton, 2'720 professionnel·le·s (soit 2'108 équivalents plein temps) sont en charge des enfants dans les structures d'accueil collectif.

Focus N° 14 «Petite enfance à Genève : données statistiques 2017», Alexandre Jaunin, Laure Martz, juin 2018, 4 pages

Focus N° 15 «Petite enfance à Genève : quelle offre territoriale en 2017», Alexandre Jaunin, Laure Martz, juin 2018, 4 pages

-

Lancé en juin 2018 à Genève, ce MOOC (Massive Open Online Course) est un cours online gratuit et accessible à tous. «Drugs, drug use, drug policy and health» est un cours unique en son genre qui aborde des questions cruciales liées aux drogues selon une approche multidisciplinaire fondée sur la santé et les droits humains.

Lancé en juin 2018 à Genève, ce MOOC (Massive Open Online Course) est un cours online gratuit et accessible à tous. «Drugs, drug use, drug policy and health» est un cours unique en son genre qui aborde des questions cruciales liées aux drogues selon une approche multidisciplinaire fondée sur la santé et les droits humains.Parmi les questions traitées: que sont les drogues, pourquoi les gens en consomment, pourquoi et comment elles sont contrôlées ; les avantages et méfaits des drogues pour les individus et la société ; comment les politiques de santé publique abordent la consommation des drogues, les conséquences négatives des politiques prohibitionnistes ; les débats politiques actuels ; la possibilité d’obtenir des outils et des méthodes pour les personnes intéressées à s’engager à un niveau local ou régional dans le mouvement de réformes des politiques des drogues.

Programme- Understanding drugs and the international drug control framework

- Drug Use Worldwide

- Addressing drug use and health: prevention, harm reduction and treatment

- Questioning prohibition-based policies

- Medical access to opioids for the management of pain and to other controlled medicines

- The case for drug policy reform

Modalités- Cours universitaire gratuit et accessible à tous

- Six semaines d’enseignement, entre 3 et 4 heures de travail par semaine

- Cours à réaliser en 180 jours au maximum

- Des vidéos, des lectures, des exercices, des quizz et des discussions

- En anglais avec sous-titre espagnol, russe et français.

Parmi les enseignant·e·s- Michel Kazatchkine, Université de Genève

- Barbara Broers, HUG

- Aymeric Reyre, Université Paris 13

- Jennifer Hasselgard-Rowe, Université de Genève

Destinataires- Etudiant·e·s, professionnel·le·s du champ des addictions, de la santé, des droits humains, des politiques des drogues, personnes intéressées

Organisation- Geneva Platform on Human Rights, Health and Psychoactive Substances

- GREA

- Université de Genève, The Graduate Institute Geneva, Global Health Center

- Centre Virchow Villermé

-

Créer une conscience populaire, tel est le but de ce livre précurseur qui offre un outil de planification pour mesurer le poids réel sur la Terre de l’activité humaine. Les auteurs ont donné à ce poids le nom d’«empreinte écologique», un concept qui, depuis la première publication de ce livre en 1996, est devenu mondialement connu. Cet outil permet de relever l’enjeu le plus important de notre époque: trouver le moyen de faire vivre tous les êtres humains adéquatement et équitablement, quel que soit le lieu sur Terre où ils vivent.

Créer une conscience populaire, tel est le but de ce livre précurseur qui offre un outil de planification pour mesurer le poids réel sur la Terre de l’activité humaine. Les auteurs ont donné à ce poids le nom d’«empreinte écologique», un concept qui, depuis la première publication de ce livre en 1996, est devenu mondialement connu. Cet outil permet de relever l’enjeu le plus important de notre époque: trouver le moyen de faire vivre tous les êtres humains adéquatement et équitablement, quel que soit le lieu sur Terre où ils vivent.Des notions bien définies, des méthodes de calcul clairement expliquées, une foule d’applications pratiques, voilà ce que chacun trouvera dans la nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage pour éclairer ses choix et apprendre à bien vivre tout en réduisant sa propre empreinte.

Extrait de la postface. Qu’on le veuille ou non, la question du dépassement des ressources sera l’enjeu prédominant du XXIe siècle. [...] L’empreinte écologique peut aider à dégager un consensus sur ce qu’il faut faire pour maintenir le bien-être humain. L’empreinte n’est pas un article de foi. Au contraire. C’est une démarche scientifique qui vise à connaître la capacité régénératrice de la planète et l’usage que nous en faisons. C’est un outil de gestion essentiel pour préserver notre bien le plus fondamental : notre capital écologique.

-

Statistique

En 2016, les dépenses pour les prestations sociales en Suisse ont représenté 170 milliards de francs. Cela correspond à 26% du PIB. La hausse enregistrée par rapport à l'année précédente est imputable avant tout aux domaines vieillesse et maladie/soins de santé.

En 2016, les dépenses pour les prestations sociales en Suisse ont représenté 170 milliards de francs. Cela correspond à 26% du PIB. La hausse enregistrée par rapport à l'année précédente est imputable avant tout aux domaines vieillesse et maladie/soins de santé.- En Suisse, la majeure partie (42%) des prestations sociales sont consacrées au domaine de la vieillesse, en particulier sous la forme de rentes de vieillesse du premier pilier et du deuxième pilier. En Europe également, la plus grande partie des prestations sont versées dans ce domaine, qui a continué de gagner en importance dans la plupart des pays du fait du vieillissement démographique.

- Viennent ensuite, en Suisse (31%) comme dans la moyenne européenne, les prestations sociales dans le domaine maladie/soins de santé. Certains pays de l’Europe du Sud ont réduit considérablement leurs dépenses dans ce domaine ces dernières années en raison de mesures d’austérité. Par exemple, en Grèce, la part des dépenses sociales imputables au domaine maladie/soins de santé est passée de 29% en 2005 à 20% en 2015.

- Mesurées par rapport au PIB, les prestations sociales en Suisse restent toujours inférieures à la moyenne des pays européens (28%). En revanche, exprimées par habitant, les dépenses sociales de la Suisse dépassent nettement la moyenne européenne. En Suisse, elles se chiffrent à environ 20'000 francs par habitant, soit 11'200 standards de pouvoir d'achat (SPA) par habitant, contre 8100 SPA par habitant en moyenne européenne. Le SPA est l’unité de mesure utilisée habituellement pour les comparaisons internationales.

-

La Fédération romande d’animation socioculturelle expérimente et organise des formations sur la danse relationnelle pour les personnes âgées en institution. Elle a mis en ligne la documentation sur cette pratique originale.Mais qu’est-ce que la danse relationnelle ? C'est une adaptation de la biodanse destinée aux professionnels qui travaillent avec des personnes âgées, dans le projet de leur transmettre quelques références essentielles pour animer des séances d'expression de son identité et de reliance aux autres par la danse. Chaque musique, soigneusement choisie, va ouvrir différemment à se relier à soi, aux autres ou au monde.

La confiance qui vient dans le groupe au fil d'une séance de trois quarts d'heure environ et au fil du temps, de séance en séance, va permettre d'aller toujours plus en profondeur, en authenticité, en intimité dans cette relation à soi et aux autres. Une vidéo offre à voir un exemple.

- Vidéo tournée à la Résidence médicalisée Les Peupliers, à Boudry

- Animatrices : Babette Kaufmann et Véronique Voirol

- Vidéo : Danièle Warynski

- Montage : Barbara Abouseda

Au début de la séance, les propositions vont renforcer le sentiment d'être ensemble. Les personnes disposées en cercle sont invitées à se donner la main, celles qui le souhaitent se mettent debout. La musique permet de danser et chanter ensemble sur une chanson connue. Les personnes se regardent les unes les autres, se disent bonjour, chantent ensemble. Chaque personne est invitée à faire un tour de piste devant les autres pour se présenter, être reconnu et salué.

La séance se poursuit avec une danse à deux et parfois en petits groupes. Les participant·e·s se remettent assis en cercle et, sur une musique douce, ils prennent le temps de la tendresse et des caresses. Avec des gestes simples, ils sentent et touchent leur propre corps, font des massages sur soi et sur les autres. La danse reprend et la séance se termine comme elle a commencé, en unissant le groupe par une ronde chantée.

La Fédération romande de l’animation socioculturelle a mis en ligne la documentation sur la Formation de danse relationnelle. Le support de cours en format pdf présente la construction en diverses phases progressives d’une séance, leurs objectifs et les consignes pour les participant·e·s et les animateur·trice·s.

Une formation de transmission pratique sur une journée est proposée sur demande. Elle est gratuite et offerte. Elle se déroule dans une institution avec une séance de danse relationnelle l'après-midi avec les résidants. Contact :

Ndlr : Ne ratez pas la vidéo qui présente la danse relationnelle avec beaucoup de finesse. Ces images dégagent toute une palette de fortes émotions.

-

Recension

Recension par Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Je n’avais pas lu ce bestseller lors de sa première édition en 2016. Trop d’autres lectures ? Une réticence vis-à-vis du récit, peut-être « avantageux », des hauts faits d’une super-star ? Quoi qu’il en soit, ce n’était pas bien, ce livre est remarquable.

Je n’avais pas lu ce bestseller lors de sa première édition en 2016. Trop d’autres lectures ? Une réticence vis-à-vis du récit, peut-être « avantageux », des hauts faits d’une super-star ? Quoi qu’il en soit, ce n’était pas bien, ce livre est remarquable.L’histoire de René Prêtre, né en 1957, « Suisse de l’année » 2009, est connue de beaucoup. Enfant d’une famille paysanne du Jura, footballeur passionné, il est devenu un grand de la chirurgie cardiaque. Etudes de médecine et formation initiale à Genève, pratique à New York aux urgences du Bellevue Hospital et dans plusieurs autres pays. Depuis 1997 à l’Hôpital universitaire de Zurich, où il devient patron de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Depuis 2012, patron de la chirurgie cardio-vasculaire au CHUV de Lausanne, puis aussi à Genève.

Dans son récit, l’auteur retrace son enfance dans le milieu terrien de Boncourt puis sa formation et son ascension dans la carrière professionnelle et académique. A propos de ses missions dans des pays en développement comme le Mozambique et le Cambodge, il dit sa réticence initiale à « exporter » une médecine hautement technologique et coûteuse dans des endroits où les besoins généraux sont massifs, en termes de santé publique et d’éducation en particulier. Judicieuse réflexion !

Prêtre présente les côtés satisfaisants, voire enthousiasmants. Il dit sa fierté de l’opération réussie dans les cas les plus trapus. Mais il développe aussi les soucis, la charge de travail. Un de ses maîtres disait que devenir chirurgien cardiaque, c’est travailler dix heures par jour durant dix ans. Ce qui marque les lecteurs et les journalistes qui se sont exprimés sur la première édition (j’ai passé un peu de temps à « googliser » le sujet), c’est la façon dont il raconte quelques échecs lourds, traumatisants. Ainsi la complication, aux suites handicapantes, de Robin, garçon dont il avait convaincu la mère de pratiquer une opération qui n’était pas vitale sur le moment. La date de cet échec reste, chaque année, un funeste anniversaire.

Ces accidents de parcours, racontés avec beaucoup de transparence, viennent en contrepoint d’une carrière à succès qui, à l’évidence, sort de l’ordinaire. Il évoque les dimensions éthiques de son activité qui sont discutées en équipe. Il décrit aussi en détail des dialogues difficiles avec des parents désemparés devant les enjeux et les décisions à prendre.

La manière dont Prêtre parle de ses équipes donne envie d’en faire partie. Comme d’autres, il a probablement aussi ses colères ou ses bougonnements mais on retient l’impression que, le plus souvent, y compris quand cela « coince », voire qu’il y a urgence extrême, une collaboration entraînée, affinée au cours des années, fait que les gens sont heureux de tirer à la même corde. Je ne le connais pas personnellement, peut-être suis-je trop ébloui ?

J’ai été frappé par la qualité de la rédaction, une vraie plume : pas de longueurs, pas de moments où on s’ennuie, un ouvrage «page turner». Et pas de culte de la personnalité : on note sa grande discrétion sur son entourage familial auquel, toutefois, il dédie son ouvrage.

En exergue de chaque chapitre, l’auteur cite une phrase tirée d’une œuvre littéraire, d’un opéra ou d’ailleurs ! Dans une vie consacrée massivement au métier, on imagine donc que René Prêtre trouve le temps de lire autre chose que des ouvrages scientifiques et d’écouter de la musique. Quelques lignes de citation pour finir :

« Ainsi, les heures à la mine m’apprirent à ériger ces deux piliers essentiels en chirurgie : la technique et la stratégie. J’allais en découvrir plus tard un troisième, la dimension artistique, la maîtrise de l’espace, des formes (…) Cette chorégraphie fluide et cette détermination me firent comprendre que la fabrication d’un chirurgien passait par un modelage long et astreignant de ses doigts et de son esprit. » Et aussi : « Les opérations néonatales et leurs grandeurs réduites renforçaient encore cette impression d’entrer dans le cœur de la vie. L’intérieur de ces thorax n’apparaissait plus comme une simple salle des machines mais irradiait d’un magnétisme particulier, touchant au fantastique. »

-

Vous cherchez une crèche, une fondation, un club d'aînés... L’Hospice général a rassemblé plus de 1'700 adresses d'organismes privés et publics actifs dans le canton de Genève. Ces données sont celles des anciens répertoires «La Clé» et «Ariane».Il est possible de filtrer uniquement les adresses sociales ou uniquement les fonds et fondations. Pour chaque organisme, le guide donne les mots-clés et des coordonnées complètes.

Si vous avez des remarques concernant le contenu, veuillez contacter l’Hospice général à l'adresse suivante: . Merci.

Ndlr Un outil extrêmement précieux

-

Les informations d’easyvote sont plus compréhensibles que celles du Conseil fédéral : c’est la conclusion d’une enquête financée par le Fonds national suisse, dans le cadre du PNR 71. Elle a été menée au printemps 2017 par Isabelle Stadelmann-Steffen, professeure, et Zora Foehn, assistante, Université de Berne.

Les informations d’easyvote sont plus compréhensibles que celles du Conseil fédéral : c’est la conclusion d’une enquête financée par le Fonds national suisse, dans le cadre du PNR 71. Elle a été menée au printemps 2017 par Isabelle Stadelmann-Steffen, professeure, et Zora Foehn, assistante, Université de Berne.La brochure rouge par laquelle le Conseil fédéral explique les projets de loi avant les votations est moins bien comprise par la majorité des électeurs que les informations publiées par easyvote. Mais ce sont les vidéos explicatives qui sont le plus appréciées. C’est ce que montre une étude de l’Université de Berne qui compare les informations sur les votations. Trois points forts de l’étude.

- Le but d’easyvote, c’est-à-dire offrir des informations simples et attrayantes, est atteint. Ce fournisseur d’informations ne séduit pas seulement les jeunes, son groupe cible initial. Sa conception semble également rencontrer l’approbation des citoyens plus âgés.

- Les résultats indiquent un certain manque de crédibilité du Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne sa brochure rouge. Cette attitude concorde avec l’évolution récente qui se caractérise par un renforcement de la polarisation et de la rhétorique «anti-establishment».

- Les clips vidéo s’avèrent être un succès. Aussi bien le clip d’easyvote que celui de la Chancellerie fédérale ont tendance à être plus efficaces que les brochures.

Source : DeFacto

-

Commentaire de Jean Martin, médecin de santé publique et bio-éthicien

Depuis des années, nous assistons à l’émergence de grands donateurs individuels tels Bill Gates et Warren Buffett. Ils ont lancé en 2010 la charte The Giving Pledge et consacrent des milliards à des actions de développement. Ils ont été rejoints plus récemment par Jeff Bezos, d’Amazon, ou Mark Zuckerberg, de Facebook. Ce phénomène interpelle, y compris l’auteur de ces lignes, coopérant durant six ans dans les années 1970 et qui voyait l’aide au développement plutôt comme l’affaire des gouvernements ou d’associations « non personnalisées ».Ce mouvement représente un vrai changement de paradigme. Compte tenu de la stagnation, voire la diminution, des engagements publics, il ne s’agit pas de s’y montrer hostile même si ces philanthropes décident des objectifs des programmes qu’ils financent, ce qui peut poser question. Dans un article étoffé à ce sujet (1), Julie Rambal relève que la finance nouvelle génération va dans le même sens : « Selon un sondage de U.S. Trust, trois quarts des millenials accordent la priorité aux objectifs sociaux dès qu’ils investissent. »

Dans son numéro du 28 mai 2018 consacré aux « Next Generation Leaders », le magazine Time cite Chris Long, 33 ans, star du football US qui a donné l’entier de son salaire de base 2017, un million de dollars, à des œuvres caritatives, tout en apportant son aide pour rassembler deux millions supplémentaires. Il a déclaré vouloir « tirer chaque goutte de mon potentiel pour améliorer les choses autour de moi ».

Une telle philanthropie privée n’a pas vocation à être seulement le fait de gens (très) riches. Selon Alexandre Mars, serial entrepreneur français quadragénaire qui a fait fortune en créant et revendant des entreprises aux Etats-Unis et se veut aujourd’hui « activiste du bien social », un mouvement large, sociétal se marque (2). « Il y a une évolution réelle, une quête de sens de plus en plus partagée. Pas chez un nombre limité de philanthropes mais de nombreuses personnes aimeraient en faire plus, qui auparavant avaient des barrières à le faire (…) Les générations précédentes s’intéressaient au moi, à toutes ces choses qui relevaient de notre nombril. Celle qui arrive veut clairement inscrire son histoire dans une optique plus large, elle exige de travailler dans une entreprise qui fait sens (…) Aujourd’hui, la deuxième question qu’un candidat pose dans un entretien d’embauche, ce n‘est plus la taille du bureau ou si le bureau donne sur le lac, c’est ‘Quelle est votre action sociale ?’ » (2)

« Cela est en rapport avec ce que nous voyons tous les jours, toutes ces inégalités que nous ne pouvons plus ignorer. » Mars vient de publier La révolution du partage (Flammarion, 2018). Afin de donner aux gens des pistes sur la façon de s’y prendre pratiquement, il a créé une start-up dénommée Fondation Epic.

Peter Singer, le philosophe australien qui enseigne l’éthique à Princeton et a souvent pris des positions décoiffantes, notamment sur les droits des animaux, s’intéresse aussi au sujet, sur un mode objectif, utilitariste : « L’altruisme efficace est à la fois une philosophie et un mouvement social consistant à utiliser une démarche scientifique pour trouver les moyens de faire le maximum de bien (…) C’est très bien de donner, mais il faut le faire intelligemment. » (3). Il cite le cas d’un de ses brillants étudiants qui, alors qu’il pouvait faire un doctorat de philo à Oxford, a choisi de se faire embaucher par un cabinet financier de Wall Street, après avoir calculé qu’il pourrait alors donner bien plus à des associations caritatives. Et de mentionner la création par des altruistes efficaces de meta-charities qui évaluent le travail d’autres organismes de bienfaisance. Ces méthodes « froides » sont toutefois, à mes yeux, exposées au risque de possibles dérives technocratiques.

Alors, est-ce réellement une «révolution du partage» ? Well… Beaucoup seront d’accord avec cette idée comme principe général mais il y aura plus de réticences lorsque certaines options de partage nous touchent directement, près de soi et de ses intérêts. C’est le syndrome connu du NIMBY, « Not in my backyard », pas dans mon jardin. Au vu de certaines discussions sur les revenus des médecins par exemple, un meilleur partage ne devrait-il pas être réalisé au sein de cette profession ? Les faits montrent que c’est loin d’être facile. Pour avancer dans le bon sens, peut-être avons-nous besoin d’une nouvelle éthique de la créativité, pour laquelle plaide Johan Rochel, jeune juriste et philosophe suisse qui se fait entendre (4) ? Ou encore de nous laisser convaincre que l’espèce humaine, plutôt que d’être fatalement marquée par la compétitivité, voire l’agressivité, est la plus coopérative du monde vivant, comme l’affirment Servigne et Chapelle dans un ouvrage qui retient l’attention (5).

Références :

- Et soudain la finance devint altruiste (article de J. Rambal). Le Temps (Lausanne), 30 décembre 2017, p. 6.

- La révolution philanthropique est en marche ! (interview par A.-S. Sprenger). Le Temps, 26 mai 2018, p. 28. Lire aussi : Alexandre Mars, le sens du partage. www.lexpress.fr/actualite, 2 juillet 2018.

- La nouvelle éthique du don (interview par L. Geffroy). Le Temps, 30 juin 2018, p. 28.

- Le Temps, 20 février 2018, p. 10. Lire aussi: Johan Rochel, «Les chantiers de l’éthique de l’immigration», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 28 décembre 2017, https://www.reiso.org/document/2516

- Servigne P., Chapelle G. L’Entraide, l’autre loi de la jungle. Paris : Les Liens qui libèrent, 2017.

Les annonces du réseau

L'affiche de la semaine

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)

Bureaux partagés en sous-location à Lausanne-centre, dans un environnement propice aux échanges et aux synergies, notamment avec des associations axées sur la famille. (image : © Freepik)